01 引言

当大拆大建的篇章翻过,“城市微更新”逐步成为当下最重要的设计命题之一。

去年九月,D5聚焦“微更新:空间焕新 激发活力”举办首届全国高校设计大赛。由邓晶峰、李浩宁、鲁俊逸三位同学设计的项目「棚塘更生 – 南阳坑塘景观的区域空间复兴」(以下简称“棚塘更生”),从全国 705 份精彩作品中脱颖而出,摘得特等奖桂冠。

本次专访,作品主创之一 邓晶峰 将与我们分享:团队如何从“学术研究与生活体验的碰撞”中汲取灵感创新建筑结构,并以D5为可视化工具,在紧凑的竞赛周期内高效完成设计推敲到效果表达的创作经历。

主创团队

邓晶峰 东南大学 土木水利专业在读

李浩宁 东南大学 建筑技术科学在读

鲁俊逸 华南理工大学 建筑设计在读

指导老师:戴航 东南大学教授、博士生导师

02 南阳武庙坑,被遗忘的历史与情感之地

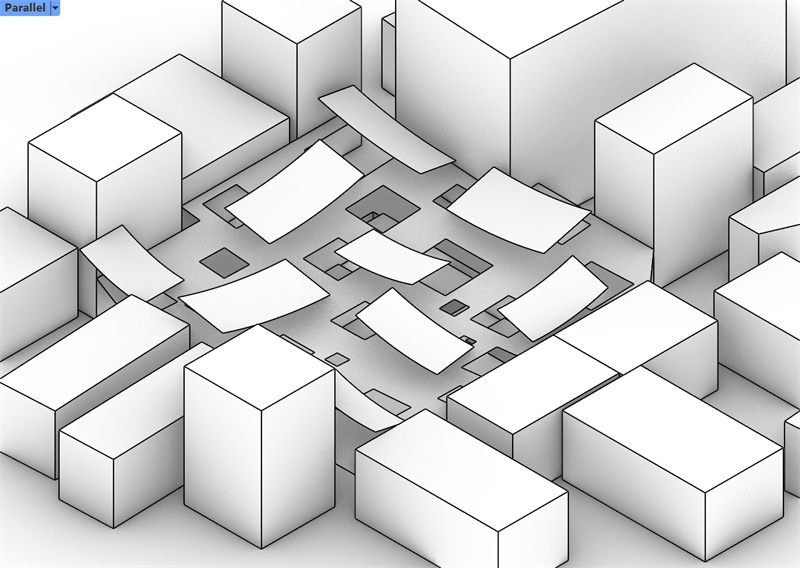

时代变迁,城市化浪潮筑起幢幢楼宇,不断向外拓宽城市的边际。而向内探寻,总有一些承载着旧时记忆的空间被遗忘。位于河南省南阳市的武庙坑,便是这样一片被废弃的景观角落。

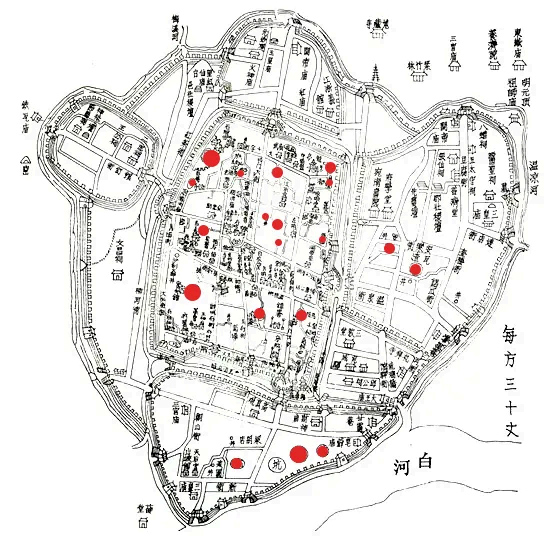

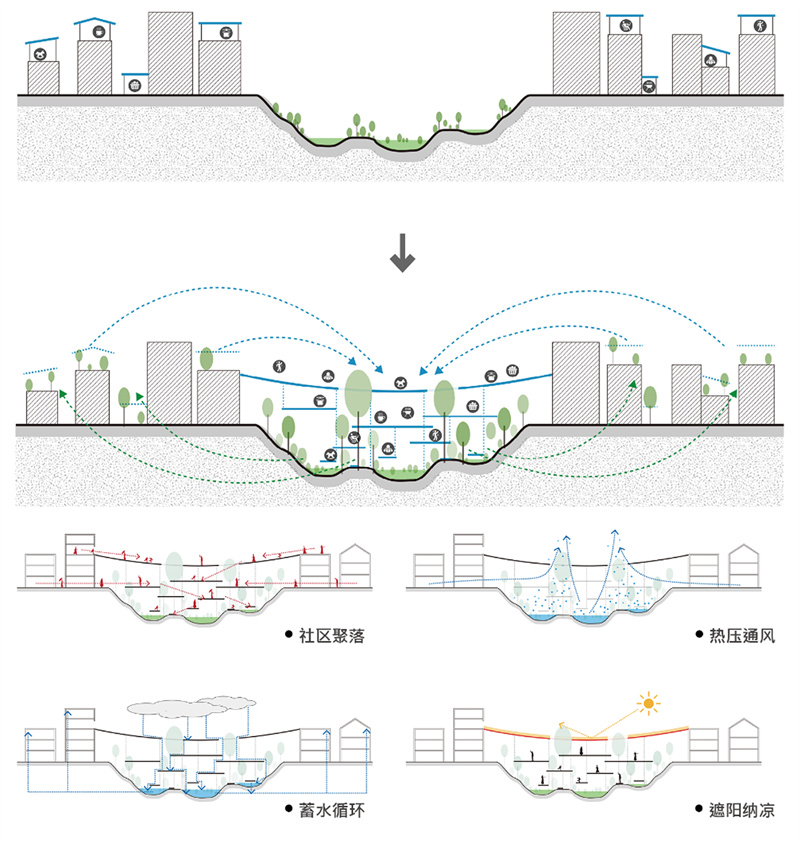

“我们对武庙坑的了解缘于一次学术调研。南阳自古便有‘七十二坑’的记载,居民沿塘建屋,依塘而居。坑塘既可纳凉消暑,也可防雨季渍涝,于消防灭火,蕴含着古代‘海绵城市’的理念。作为旧时的区域中心之一,独特的坑塘空间也是南阳人成长记忆中难以抹去的温情。”

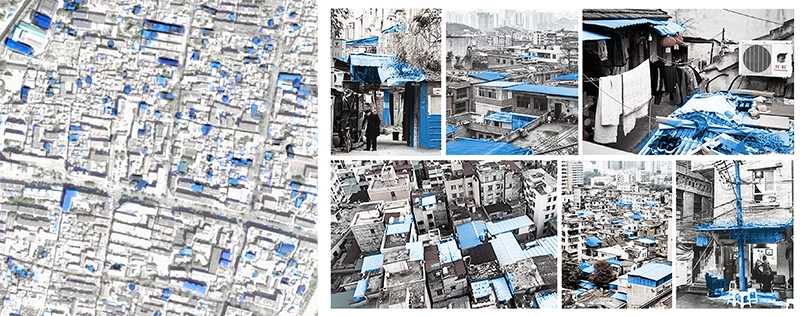

现如今,沉淀着历史与情感的坑塘却已然沦为南阳老城区中一个面临典型问题的空间:攀升的人口密度不断挤压公共空间,居民只能搭建违章的临时棚子以满足乘凉、晾晒等基本生活需求。

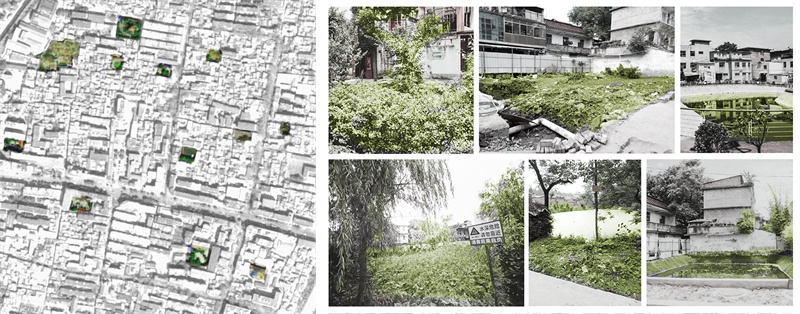

与此同时,城市供水排水系统逐步完善,替代了坑塘原有的水利功能。为了拓展居住空间,居民纷纷填塘造房。曾经共享的坑塘空间,已被分割得支离破碎,四散为家家户户的“私有领地”。

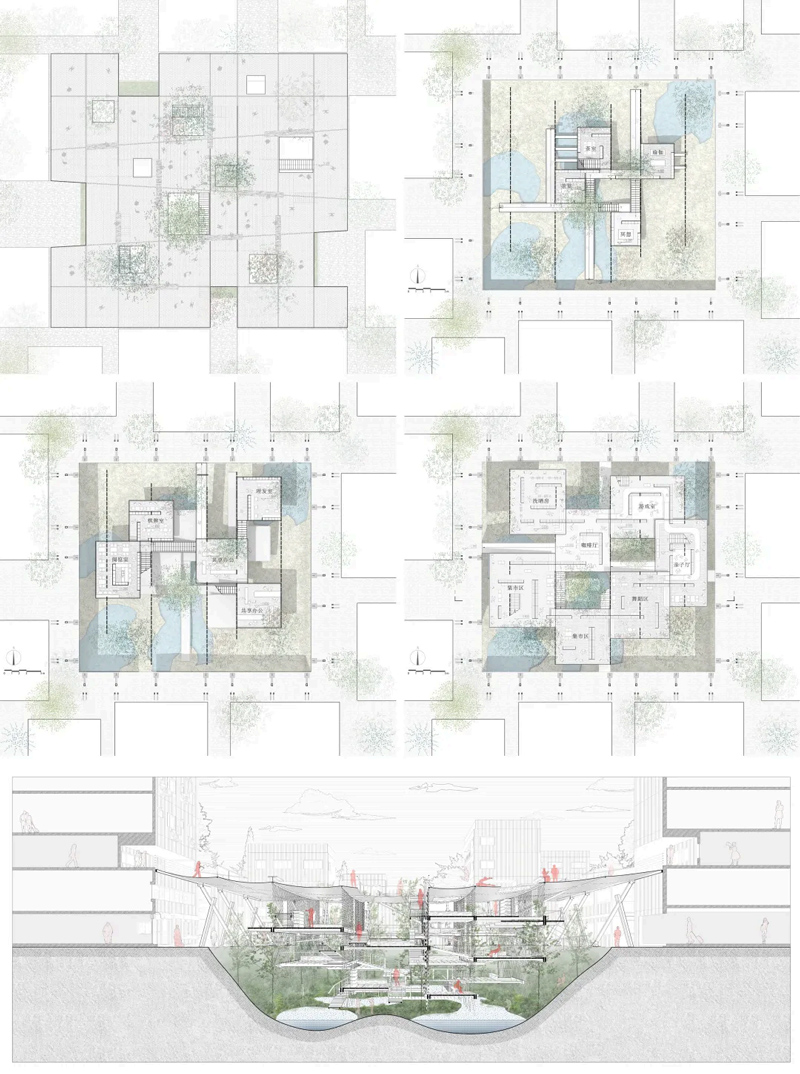

这是一次关乎空间“共享”与“私有”的设计探讨,团队决定采用“功能共享、自然共生”的方式激活坑塘,即将零散私有的小棚聚合为坑塘上方共享的大棚,提高空间利用率。同时治理自然环境,让绿色散布到原本被棚子侵占的居住空间中,改善周边生态,完成“棚”和“塘”的更迭与新生。

本案从居民临时搭建的、用来补足日常生活功能的棚子中提取空间原型,重新对其抽象造型,聚为共享的“棚塘空间”,立意新颖,紧扣主题,探索出的不同空间趣味性十足。

——孟凡浩 line+建筑事务所 联合创始人/主持建筑师

03 空间塑造,实时推敲把控最佳方案

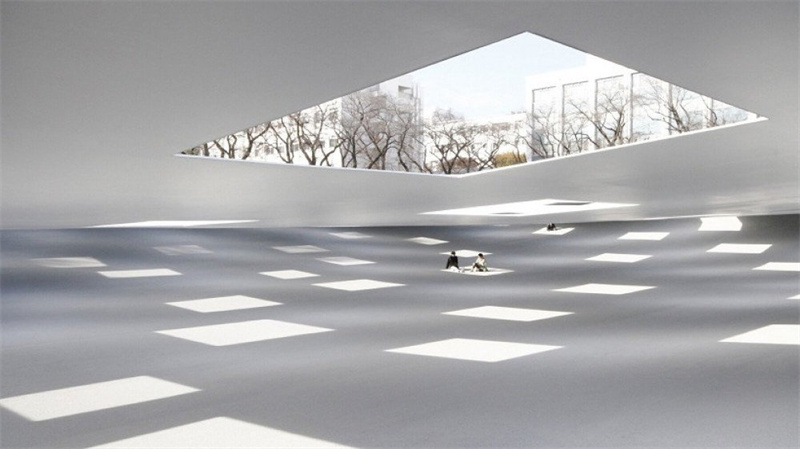

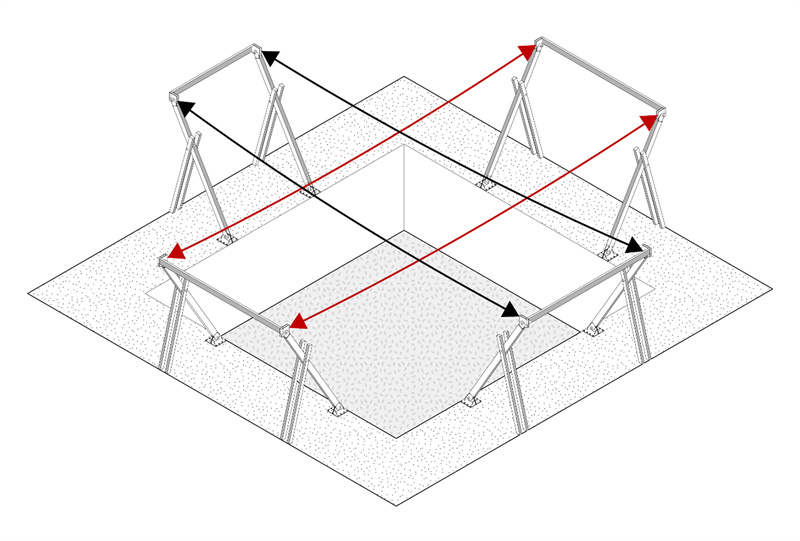

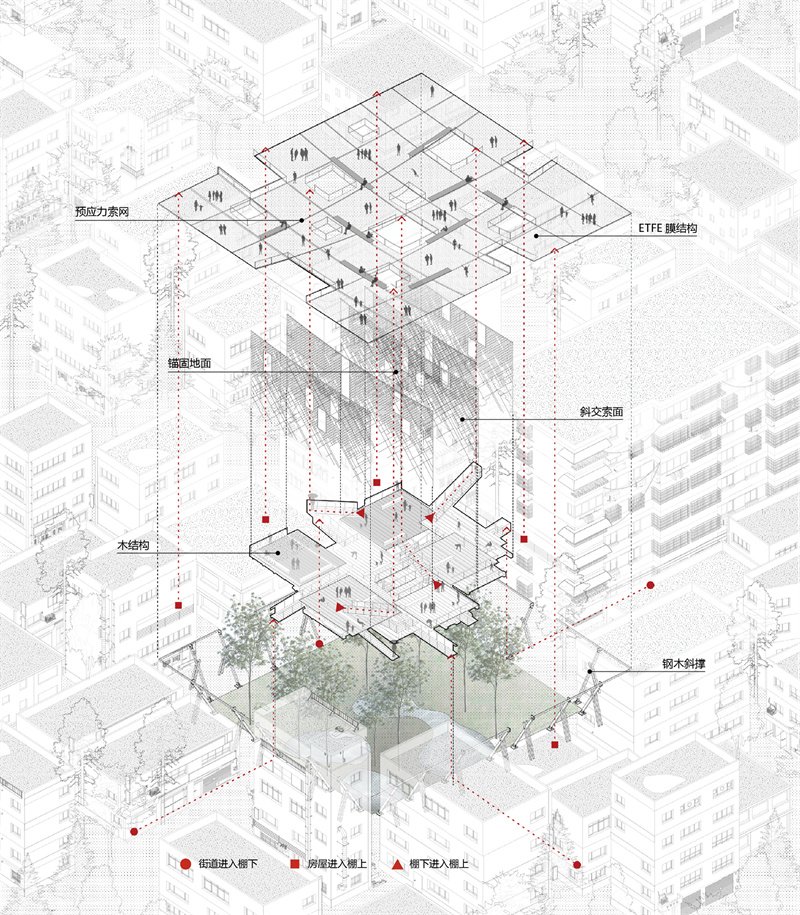

团队中两名成员在研究生阶段转向建筑技术科学方向深造,主攻建筑结构生形的研究。受「神奈川工科大学 KAIT 广场」启发,团队进一步明确了建筑结构的设计方向:在建筑最顶端布设一张悬挂的大网,往下是悬吊的功能性空间。

这种非传统的“自上而下”建造方式,与“自下而上”的环境治理模式相互补,实现了技术实践与空间更新的有机结合。

设计单位:石上纯也建筑设计事务所

项目地:日本神奈川县厚木市下荻野 1030

建筑面积:4,109.78 平方米

图源网络 ©石上纯也建筑设计事务所

该项目中间没有一根立柱,转而通过钢的悬挂系统提供支撑,具有很强的技术性,团队曾对该项目做了深入研究。

在这一结构意向的大框架下,团队三人各自展开方案构思并进行简单建模,通过头脑风暴确定“大网”和“吊挂”的具体呈现形式。

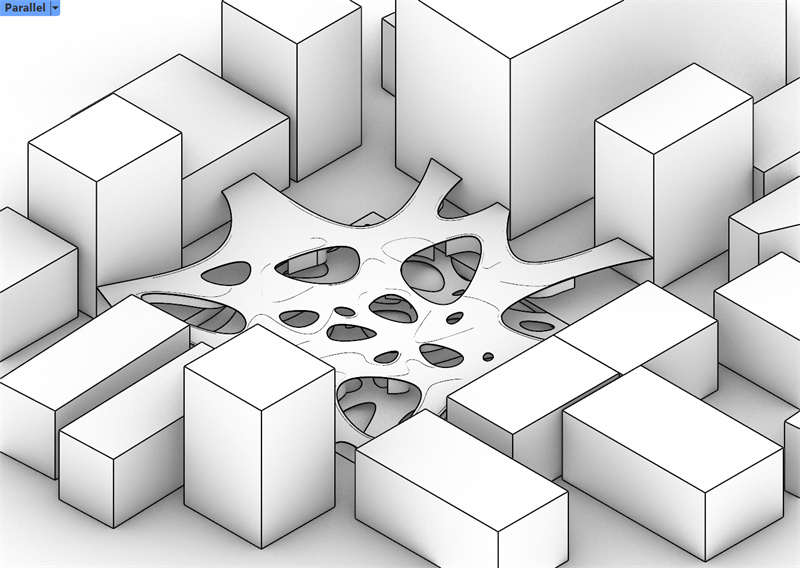

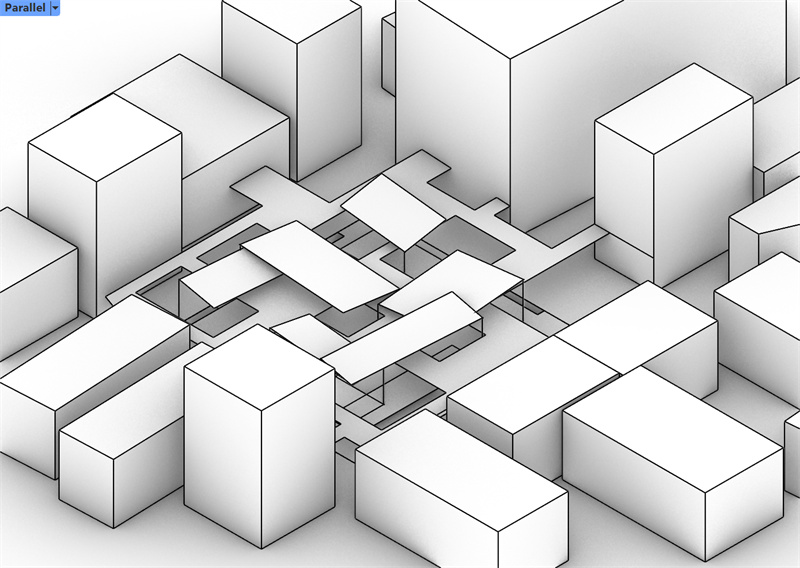

尊重原始场地肌理并自然地成为改造场所的一部分,是微更新的基本准则。为了更好地融入周边方正的居民楼群,团队舍弃了根据拓扑优化逻辑生成的偏“有机风格”的不规则孔洞方案,改为简洁利落的方形孔洞。

*拓扑优化:一种在给定设计空间内,根据负载条件和约束要求对材料分布进行优化的数学方法,旨在实现结构性能的最大化,如提高刚度或减轻重量。

同时,在多方案比选中不仅要关注外部形态的美观性,更要着重考量空间内部的真实体验。比如顶部的开孔位置,既需要根据力学分析测算,确定对整体受力效益最大的点位,还要兼顾下方空间的采光问题。如何依托三维软件敲定最佳方案,成为了团队面临的首要挑战。

“建模是以宏观视角雕刻建筑的外立面,但很多从上帝视角看起来不错的方案,在人视角看来就会有很多问题:空间闭塞、进光困难等等,但这些细节是无法在 Rhino 中直观感受到的。”

建好基础模型后,团队会将 Rhino 文件直接导入D5,以第一人称视角亲身游览场景,在更接近物理现实的环境中,把控建筑的结构和材质与周边环境、光影的关系,并及时调整模型,进而在D5中实时查看修改效果。可具象感知的空间推敲配合实时同步的修改效率,团队能够快速验证方案的合理性,辅助方案决策。

“D5和 Rhino 的桥接体验非常流畅,对模型的兼容性也很好,模型修改即时同步大大提高了我们的设计效率。”

顶部锁网的支撑依靠周边街道上布置的人字形支架,满足结构需求且不影响道路交通,并给行人打造出廊道式的独特空间体验。

“我们最初比较理想化地认为网面可以直接悬挂在周边建筑的墙面上,但指导老师指出这样的建构虽然更加简洁,但周边建筑属于老旧建筑,本身墙面的结构强度是远远不足以承受如此荷载的,最终改为了钢木斜撑的方案。“

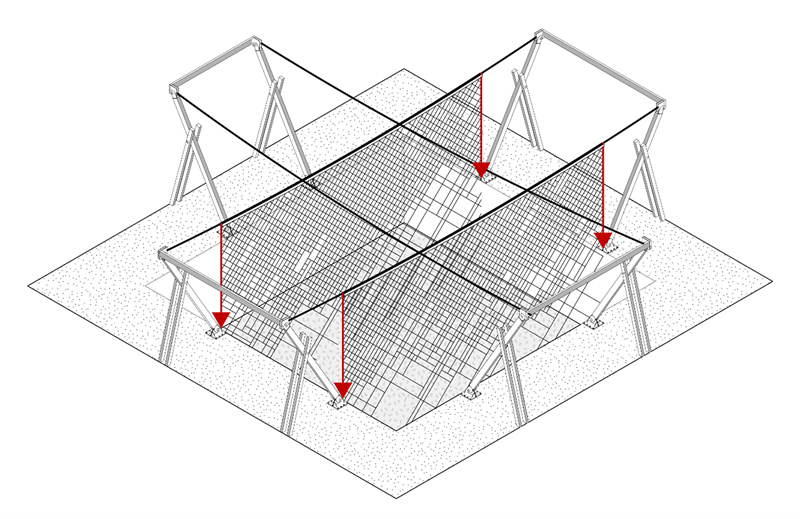

下方空间内部,悬挂的斜交索面取代了常规的钢筋水泥土承重墙。索网上密下疏,坚实的上部荷载更大的拉力需求,最底部仅起到固定作用,并开放居民从街道进入棚下的通道。

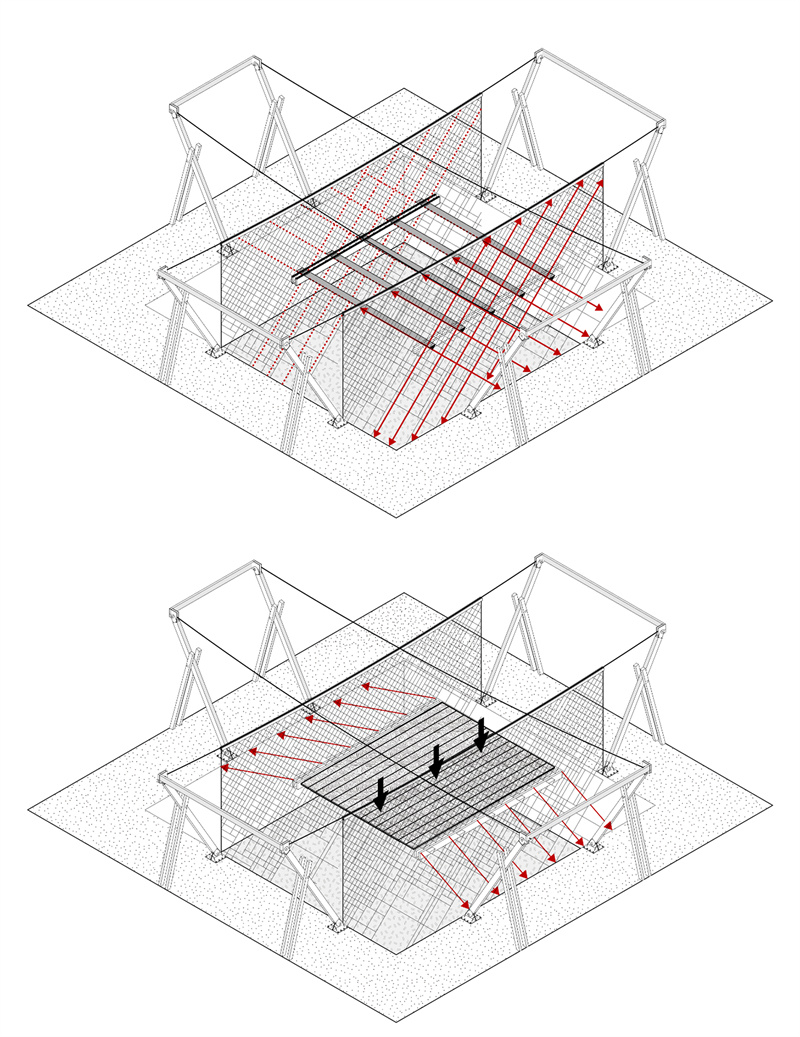

“最初的方案是悬挂多层的网面,但在D5里观察后我们觉得内部遮挡比较多,视觉上比较死板,并且也剥夺了很多自然环境下的丰富感受。”

更具呼吸感的网状结构,允许光线、清风和气味在内部流动,也给予了植物舒展枝叶的空间,同时带来更加柔和的视觉体验,从远处看,并非是场地介入了一栋体量厚重的建筑体块,而更像居民楼中升腾起的朦胧雾气,“棚塘”的功能性与整体性于此自然接洽。

在纵向的“网墙”间固定着木梁和夹板,以承载“棚”的部分功能,在此之上交叉搁置木板,并用拉索稳定,形成了完整的结构模块。每个模块既可以作为一个相对独立的活动空间,也可以进行灵活地拆卸、重组,满足多样的功能需求,为场地保留持续微更新的改造余地。

该项目以其独特的设计理念和创新的建构逻辑脱颖而出,不仅激活了被遗忘的坑塘空间,还通过功能共享和自然共生的方式,提升空间利用效率,增强了社区凝聚力,为城市微更新提供了一个可持续的范例。

作者通过将传统的建构方式转变为自上而下的索网结构,不仅减少了对坑塘环境的干预,还巧妙地将自然生态与现代建筑技术相结合,创造出一种全新的“塘园”空间。作品的图纸呈现也十分完整美观,能够展现出设计的亮点。

——赵晶 北京林业大学 园林学院 副院长

04 叙事表达,真实质感可画场景细节

方案可视化也是竞赛的重要一环,效果图作为精准传达设计意图的重要媒介,更要凭借独特的视觉表现力,为方案锦上添花。

比赛截稿时间正值学期末,团队必须在确保效果表现质量的基础上,尽量压缩最终出图的时间成本。这不仅是对团队综合能力的考验,也向软件工具的效率和效果提出了更高的要求。

“我最开始接触渲染的时候,市面上普遍在使用离线渲染器,但是操作复杂 、等待时间长,对于学生来说使用成本非常高。

后来我也尝试了传统的实时渲染软件,但效果表现不达预期,尤其是竞赛的线下评图环节,效果图在实体展板中的占比很高,效果图的出彩程度是吸引评委的决定性因素之一。

而D5的出图质感既可以达到很高的上限,也让 0 经验的人快速上手,简单调整就能有比较满意的效果。”

作为团队首选的可视化软件,D5简洁易用的操作逻辑配合实时交互性,大幅降低了团队调试场景的时间开销,真实的画面质感也帮助成员生动勾勒出崭新的“棚塘空间”与自然环境、各色居民和谐共生、多元共享的画面。

“因为这是‘微更新’项目,所以在效果表现上我们试图最大程度还原场地的环境细节和人文特征。在这个过程中,无论是在氛围营造还是材质表现上,D5都起到了很大的帮助。”

雨后初晴,雾气由浓转淡,积水在地面洇出渍迹,墙面旧印斑驳,楼顶青苔蔓延……这些极富真实感的细节,毫不费力地唤起每个人印象中有关老小区的相似记忆,让观者自然而然地代入到场景之中,感受视觉维度和情感链接的双重共鸣,而这样打动人心的感染力也正是团队所期望表现的。

“雾气和积水的反射对提升场景真实度的作用是立竿见影的,而且实现方式非常简单,只靠开关控制就能得到不错的效果。材质部分,我们会在 SketchUp 中赋好贴图直接导入D5,未经调整也能有很好的表现。”

着眼空间叙事,团队对“棚塘”与植物、人物的亲密互动也进行了细致地刻画:环境治理后生发出的葱茏草木,团队会直接拖拽D5素材库中丰富的植物模型进行布置,呈现坑塘的盎然生机。

形形色色的居民在层叠交错的空间中自得其乐,或嬉戏玩闹,或散步休憩,坑塘也真正被激活,在“功能共享、自然共生”中焕发新的活力。

“方案本质上是一个居民区内的公共空间,所以只有人在里面活动,才能凸显共享的感觉。但市面上大多数人物素材都是外国人,放在本土项目里非常违和,刚好D5素材库有很多 3D 亚洲人物模型可供我们直接使用,节省了很多工作量。”

作者在设计上,适应了社区亲切友好的环境,在气候上顺应了小区的环境。人物的活动与环境的营造相得益彰,较好的烘托了环境的气氛与生活的气息。在虚拟影像的世界里,干净明晰的环境更容易表达,带有生活气息的情境往往更难。这个作品体现了作者细腻的观察与巧妙地表达能力,也展示了计算机绘画的新空间。

——卢健松 湖南大学 建筑与规划学院 副院长、教授

05 结语

通过极富巧思的建筑结构,“棚塘更生”巧妙解题“空间焕新 激发活力”,在竞赛中交出了一份优秀的答卷。而这也与邓晶峰在张冰土木方建筑工作室的实习经历密不可分。

张冰土木方建筑工作室

南京大学建筑规划设计研究院精品工作室,主要研究方向为建筑与结构整合设计。工作室认为“结构不仅是建筑的骨,也可能是建筑的皮;结构的建造不仅是技术,也可能是艺术。”

这份对“从结构出发”的坚持,也贯穿于“棚塘更生”设计的始末,实现了作品内在逻辑与外在形式的和谐统一。

“传统的设计概念认为,技术是为设计服务的后置工作。单谈‘设计’可能会天马行空,但到施工阶段无法建造而进行调整,美学又会被技术性干扰。所以将对技术的理解融入设计,从结构本身出发,这才是更加完整的建筑设计思维。”

正如结构与设计密不可分,技术与艺术亦相辅相成。在团队的创作过程中,可视化也不再只处于设计的末端环节,而是借助实时渲染,为设计推敲、方案把控赋予更多可能。

“在这次竞赛中,D5也在时刻参与我们的设计推敲的环节,让我们在实体模型之外,通过一种更加真实的人视角进行空间游历,以接近现实世界的感受来推敲建筑空间生成,推动方案决策。”