一、作者信息

姓名:龚晨瑞、李念、周群弟

院校:昆明理工大学

院系专业:城市学院艺术设计系环境设计专业

二、指导老师信息

姓名:王春艳

在校职务:副教授

三、作品社媒链接

四、作品信息

1.工作流:Autocad、Rhino、SketchUp、D5渲染器、Photoshop、DaVinci Resolve

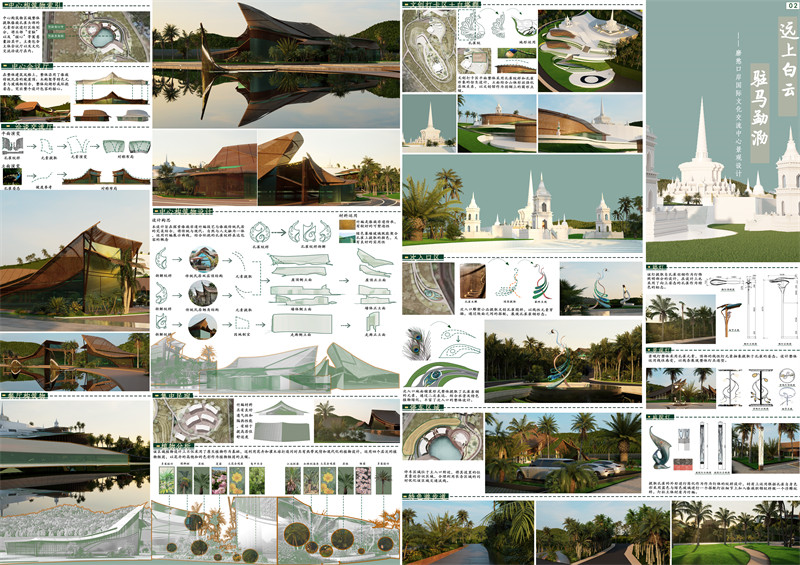

2.作品名:远上白云 驻马勐泐——磨憨口岸国际文化交流中心景观设计

3.设计理念及思路:

设计主要思路为“共融·焕新”,旨在通过城市微更新的方法,将现有区域资源、功能与环境进行“有机激活”,以小范围的策略性设计实现整体空间品质的提升。结合国际文化交流的功能定位,设计通过增量与存量相结合的方式,在空间、文化、生态和体验层面融入微更新理念,塑造一个以多元文化、生态可持续和人本体验为导向的全新公共场所。

本项目通过城市微更新的理念,将磨憨高铁站周边打造为一个多功能、可持续的国际文化交流中心。在功能上既满足边境地区的日常需求,又提升区域的文化与经济价值;在形式上兼具国际化视野与地方特色;在体验上创造人与文化、自然和社区之间的深度互动。项目将成为“一带一路”沿线地区的文化地标,为促进中老及东南亚的文化交融注入新的活力。

设计策略与空间布局

文化微更新:激发边境特色的文化活力

设计提取磨憨与中老边境地区的传统文化符号,并结合现代设计语言,在建筑立面、景观节点和装置艺术中呈现。例如:

入口广场:在广场的雕塑和地面铺装中融入孔雀纹样,强调区域文化特色。

文化互动装置:设置小型可移动展馆,通过模块化的展览和工作坊,展现中老及东南亚的艺术与手工艺文化。

特色小品设计:将边境地区的象征性动物、植物和民俗图案融入到墙面浮雕和座椅等设计细节中,营造沉浸式文化体验。

功能微更新:优化公共空间活力

通过小范围的功能改造,增加区域多样性与可达性:

开放共享空间:设置步行广场与绿地,提供多层次的活动场所,如表演、集市和社交空间。

多功能互动节点:设置临时展览亭、可移动咖啡站等灵活空间设施,满足短时文化活动与休闲需求,增强空间弹性。

夜间活力提升:在区域内引入灯光装置与光影艺术,通过智能灯光系统营造夜间文化氛围,延长公共空间的使用时间。

生态微更新:提升自然景观与环境质量

结合磨憨的热带气候条件,通过小型生态更新策略打造宜人的绿色环境:

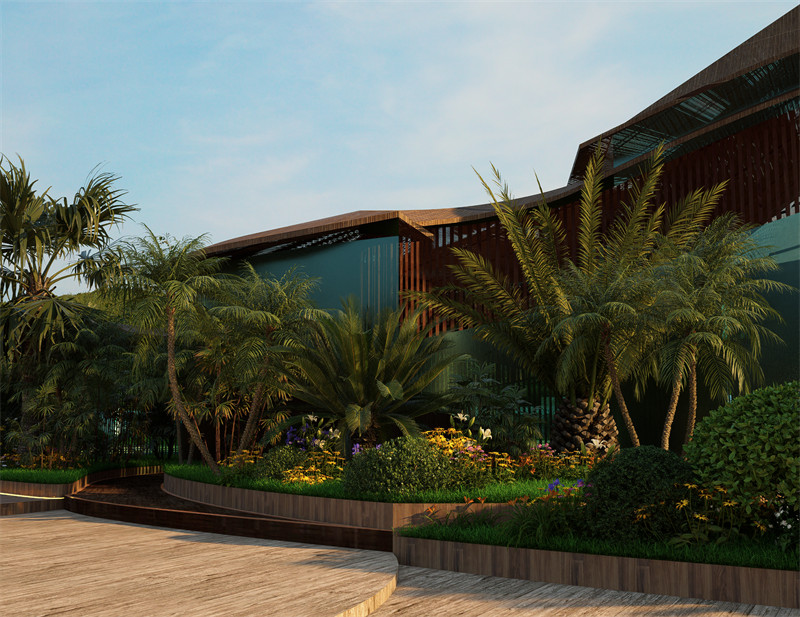

植被微更新:沿步道保留芭蕉、椰子树等东南亚热带植物,形成富有层次的绿色空间

生态过渡带:在建筑与景观的衔接处设置半开放的绿化带,增加区域微气候舒适度。

可持续材料使用:景观铺装采用透水材料,建筑立面融入竹材与再生材料,在低碳环保的同时凸显地域特色。

体验微更新:深化人本关怀与文化互动

通过“微干预”策略优化使用者体验,打造友好开放的公共空间:

步行优先设计:在文化中心设计景观步道,通过无障碍设施、树荫廊道和休息节点提升行人体验。

文化活动植入:定期举办小型艺术展览、音乐会和特色市集,将文化互动融入日常生活。

设计特色与亮点

增量与存量并存

设计通过激活现有场地的存量资源(如闲置地块),并适度引入新的功能模块,使场地更新更符合区域实际需求,避免大规模拆建对生态和社区的负面影响。

地域性与国际化结合

在文化元素的运用上,设计通过提取中老传统建筑当地非遗文化及动植物、自然符号和文化内涵,打造具有辨识度的场所空间。同时融入现代化的建筑语言和技术手段,展现文化交流中心的国际化形象。

可持续性与社区参与

项目从生态保护和社区发展出发,通过本地材料的使用、节能技术的引入和社区参与式的设计流程,增强场地的环境与社会可持续性。

4.所选场地的具体位置:云南省西双版纳傣族自治州勐腊县磨憨镇磨憨高铁站附近。

5.场地分析:磨憨高铁站位于中老边境,是“一带一路”倡议的重要节点,同时也是中国通往东南亚的交通枢纽。随着区域经济发展和高铁的建成,磨憨成为了人流、物流和文化交流的交汇点。本项目以磨憨高铁站附近的国际文化交流中心为核心,通过城市微更新的设计理念,焕新周边空间,提升区域功能活力,助力城市形象升级与可持续发展。

五、作品展示