一、作者信息

姓名:王浩然、周钇霏

院校:西南民族大学建筑学院

院系专业:建筑学

二、指导老师信息

姓名:刘艳梅

在校职务:讲师

三、作品社媒链接

四、作品信息

1.工作流:Autocad、Sketchup、D5渲染器、Photoshop、Rhino、Illustrator、InDesign

2.作品名:溯洄重游

3.设计理念及思路:

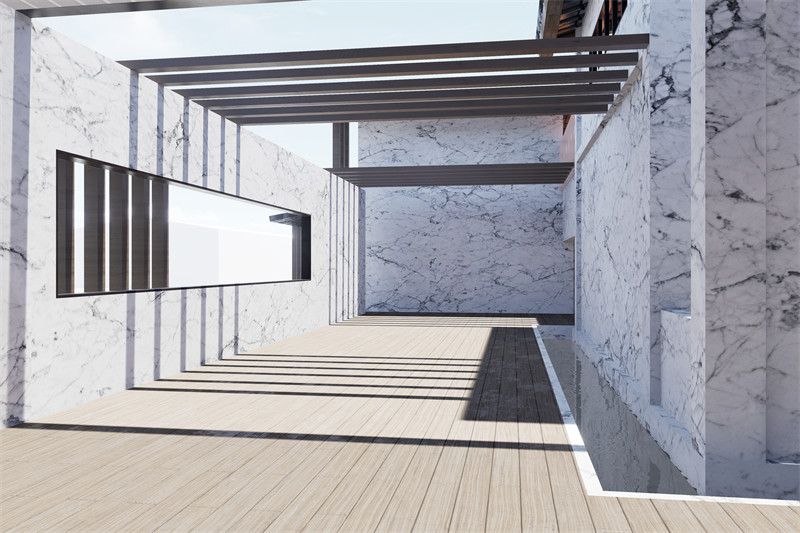

本设计致力于创建一处集展示、教育、体验于一体的综合场所,不仅重振彭镇历史荣光,更激活其未来发展潜能,成为承载文化传承与创新的重要平台。通过空间与技术的巧妙结合,彭镇乡村博物馆将成为一处独一无二的精神地标,唤起公众对乡土文化的重视与自豪,助力古镇复兴之路。场地坐落于古镇前端,博物馆旨在成为游客探索之旅的启航点,巧妙汇聚人群后再将其分流至古镇各隅,让博物馆于场地共生,激活全域活力。依托彭镇的水乡背景,本设计构想一座集文化展示与体验于一体的博物馆,意在成为游客了解古镇历史的门户。馆内流线以彭镇发展史为序章,借流水串联起时空的桥梁,引导游客步入一段历史之旅。建筑空间效仿鱼脊骨布局,辅以精致庭院,创造移步异景的独特体验。在二层空间特别设立的茶文化专区,品味彭镇的茶香岁月,成为连接居民与游客的共生桥梁。。空中廊道凌驾于历史展馆之上,提供全新视角,回望旅程,尽收眼底。本方案旨在打造一个多维感知的文博空间与彭镇建筑和居民共生,让每位到访者都能沉浸在彭镇的悠悠往事与茶香雅趣之中,体验一场难忘的溯洄之旅。博物馆与周围环境和谐共生,不仅是一座孤立的建筑,更是古镇生态链上的重要环节。

本设计响应国家乡村振兴战略,聚焦于历史悠久的成都彭镇,旨在恢复其深厚文化底蕴,尤其针对近年来商业开发导致古镇历史文化氛围减弱的问题,力图唤醒年轻一代对当地水乡记忆与槐轩文化的认同与热爱,重塑古镇的灵魂与魅力。

重塑历史记忆:重游·溯源

历史重游:通过历史陈列与互动技术,再现彭镇往昔荣光,唤醒集体记忆。

水与时间之旅:沿水而行,按时间线索布局展览,重点节点设置叙事厅,采用虚拟现实重现历史瞬间。

通过廊道来串联古今重游主要分为三个步骤。第一步我们以历史展厅陈列的方式去对彭镇的历史进行展览。在第二部分,游客以直线型的游览路径游览完历史的展厅后。通过二层的廊道对博物馆进行重新的游走。来到第三部分。游客在廊道上会以更高的视角去浏览彭镇的整体面貌,激发人们对彭镇新乡村的重新认识。

历史长廊:一线直贯的游览路径,引领游客漫步于时间长廊。

空中视野:二层廊道,高空视角,尽览古镇全景,古今交汇,新旧对话。

深度触碰:亲密接触古建屋顶,三种体验模式深化感知,增进游客与古镇的情感连结。

鸟瞰图展现:廊道穿梭其间,博物馆与古镇相融无间。

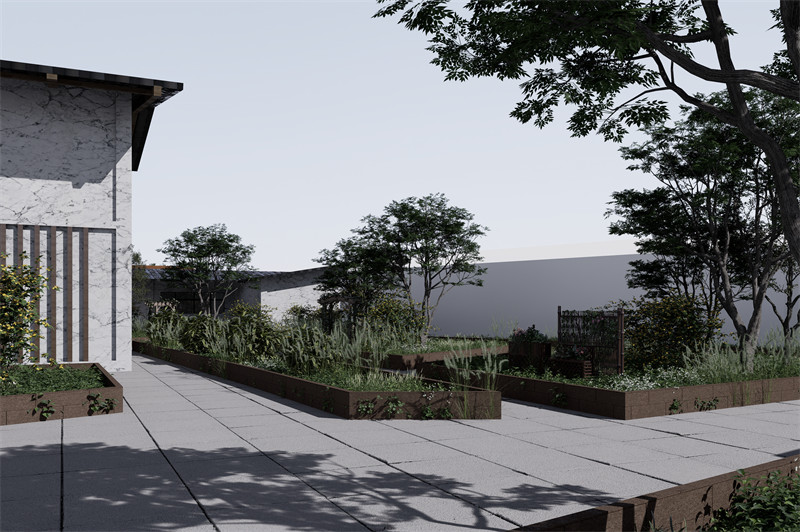

观景与体验:融入景观庭院,取景框眺望新彭镇,历史与现实交织。

肌理融合:新建筑融入彭镇肌理,老建筑修缮更新。

平面扩展:入口开阔,景观院落点缀,优化游览动线。

本设计致力于创建一处集展示、教育、体验于一体的综合场所,不仅重振彭镇历史荣光,更激活其未来发展潜能,成为承载文化传承与创新的重要平台。通过空间与技术的巧妙结合,彭镇乡村博物馆将成为一处独一无二的精神地标,唤起公众对乡土文化的重视与自豪,助力古镇复兴之路。场地坐落于古镇前端,博物馆旨在成为游客探索之旅的启航点,巧妙汇聚人群后再将其分流至古镇各隅,让博物馆于场地共生,激活全域活力。依托彭镇的水乡背景,本设计构想一座集文化展示与体验于一体的博物馆,意在成为游客了解古镇历史的门户。馆内流线以彭镇发展史为序章,借流水串联起时空的桥梁,引导游客步入一段历史之旅。建筑空间效仿鱼脊骨布局,辅以精致庭院,创造移步异景的独特体验。在二层空间特别设立的茶文化专区,品味彭镇的茶香岁月,成为连接居民与游客的共生桥梁。。空中廊道凌驾于历史展馆之上,提供全新视角,回望旅程,尽收眼底。本方案旨在打造一个多维感知的文博空间与彭镇建筑和居民共生,让每位到访者都能沉浸在彭镇的悠悠往事与茶香雅趣之中,体验一场难忘的溯洄之旅。博物馆与周围环境和谐共生,不仅是一座孤立的建筑,更是古镇生态链上的重要环节。

4.所选场地的具体位置:四川省成都市双流区彭镇。

5.场地分析:

彭镇,始于明朝永乐年间的古镇,虽历经沧桑,仍留存着丰富的川西古建之美与人文风情。然而,现代化进程中的重建与改造令其失去不少原始风貌。通过细致调研,团队认识到川式院落组合的魅力及其檐下空间的潜力,决定以此为基础,打造兼具教育与体验功能的乡村博物馆,优化人流管理,使其成为展示彭镇风采的第一窗口。

五、作品展示