一、作者信息

姓名:刘明、闫姝羽、郭鑫、张呼、贾彤硕、刘禹含

院校:内蒙古工业大学

院系专业:建筑学院

二、指导老师信息

姓名:贾晓浒

在校职务:院长

三、作品社媒链接

四、作品信息

1.工作流:

MassMotion:模拟整个村落村民的日常运行轨迹,得出重复使用率最高的路口空间为重点改造对象,实现微空间改造对于整体村落影响最大化。

AutoCAD:建筑平面精细化表达,明确建筑方案形式。

SketchUp:建筑方案三维角度表达。

D5渲染器:渲染整体效果,使建筑模型表达更加详细,精美。

PS:建筑图纸排版表达,辅助静帧图精细表达。

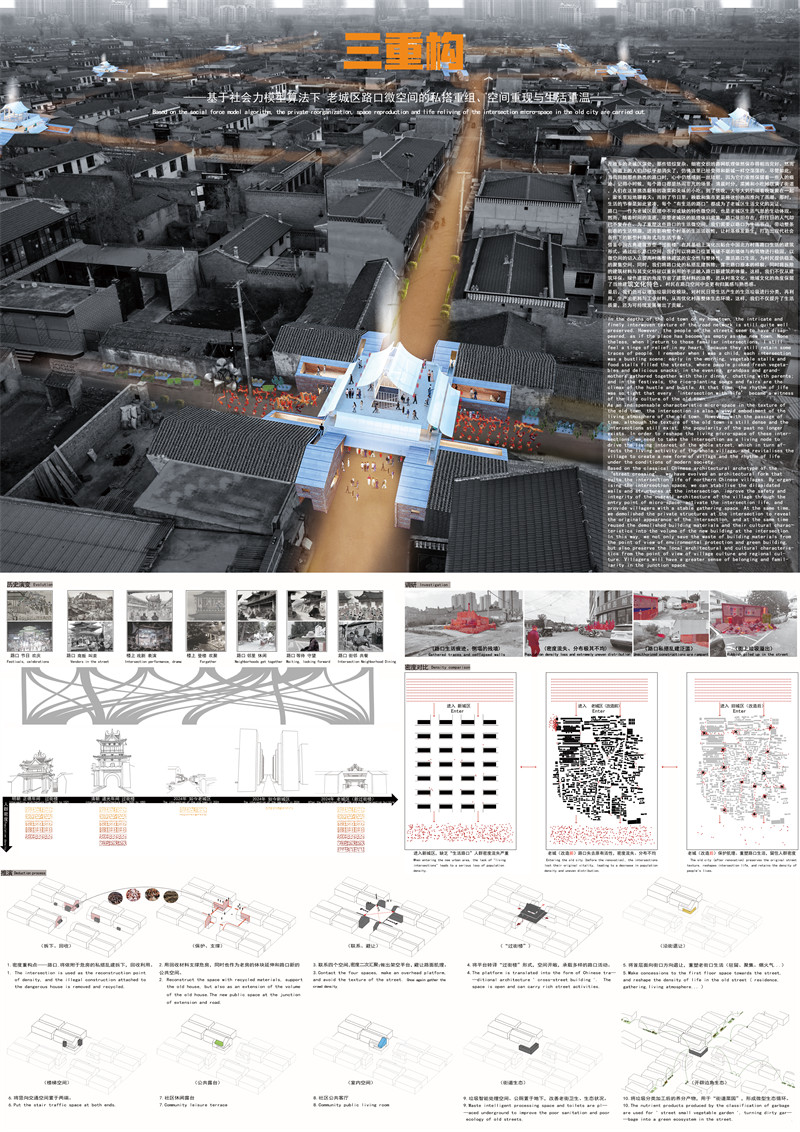

2.作品名:三重构

3.设计理念及思路:

背景:

路口——作为老城区满怀回忆的“生活微空间”承载着街里街坊种种的微生活,而如今的路口“生活氛围”荡然无存。新城的道路中已经找不到,原有的路口生活了,此次设计从微重构切入,试图找回路口那传统的生活感。

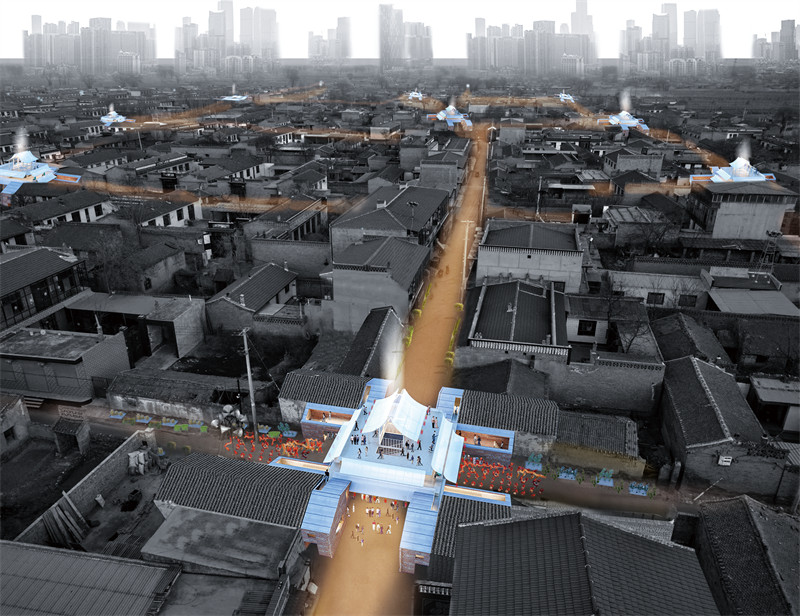

在故乡的老城区,错综复杂、细密交织的路网肌理依然保存得相当完好。然而,街道上的人们却似乎都消失了,仿佛这里已经变得和新城一样空荡荡的。尽管如此,当我回到那些熟悉的路口时,心中仍然感到一丝欣慰,因为它们依然保留着一些人的痕迹。记得小时候,每个路口都是热闹非凡的场景:清晨时分,菜摊和小吃摊摆满了街道,熙熙攘攘,到了傍晚,大爷大妈们端着晚饭聚在一起,家长里短地聊着天;而到了节日里,秧歌和集市更是将这份热闹推向了高潮。那时,生活的节奏是如此紧凑,每个“有生活的路口”都成为了老城区幸福的见证。

设计:

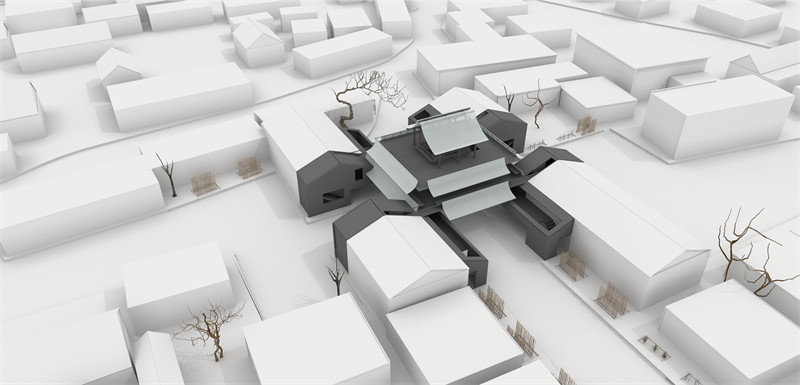

路口——作为老城区肌理中不可或缺的特色微空间,也是老城区生活气息的生动体现。我们将路口处的私搭乱建拆除,露出路口原本的样貌,同时将拆除的建筑材料与路口民居重新融合,形成新的路口生活体量,可承载原有路口的种种功能。空间向路口中心开放,并借鉴中国古典建筑原型“过街楼”形式,让出街道肌理同时又可以承载新的路口生活色彩!总体以一种贴合、轻介入的姿态,让村民在路口空间中会更有归属感与熟悉感。

最后,我们以路口地下空间为基点作垃圾回收模块,隐藏平日里街道的脏乱差,对村民日常生活产生的生活垃圾进行分类,再利用,生产出肥料建设街边菜园,从而优化村落整体生态环境。这样,我们不仅提升了生活质量,还为可持续发展做出了贡献。

4.所选场地的具体位置:内蒙古自治区 呼和浩特市 回民区 攸攸板村

5.场地分析:

老城区的肌理依旧密集,路口依旧存在,但往日的人气却已不复存在。我们通过深入的观察和走访,总结出了以下几点问题:①房屋摇摇欲坠:路口的老房因位置原因,受交通车辆震动、路面施工影响、来往人流量大,导致墙面破败、倒塌,人群密度渐渐疏远。②占道现象严重:私搭乱建的泛滥使得路口逐渐失去了公共性,对路口的生活密度造成了负面影响;③老城肌理细密:缺公共空间,难开发、难新建,容易破坏原有的肌理;④卫生恶化:物质生活的丰富下,城区的生活垃圾问题日益严重,垃圾点杂乱成堆,分类不清致路口街边的生态环境和卫生状况堪忧,人们纷纷避而远之。

五、作品展示