一、作者信息

姓名:吴颖怡

院校:东北大学江河建筑学院

院系专业:建筑学

二、指导老师信息

姓名:杜煜、陈颖

在校职务:讲师、副教授

三、作品社媒链接

四、作品信息

1.工作流:Autodesk CAD 2020、天正V7.0、SketchUp 2020、D5渲染器、Photoshop 2020。

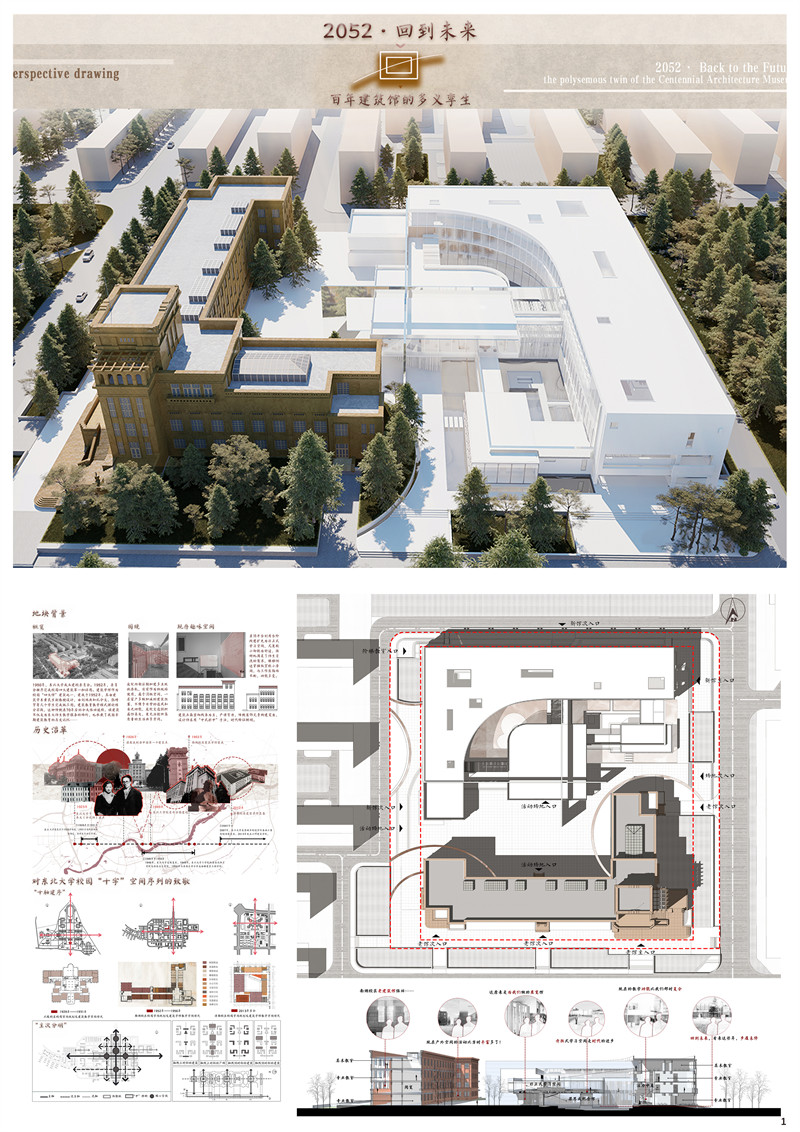

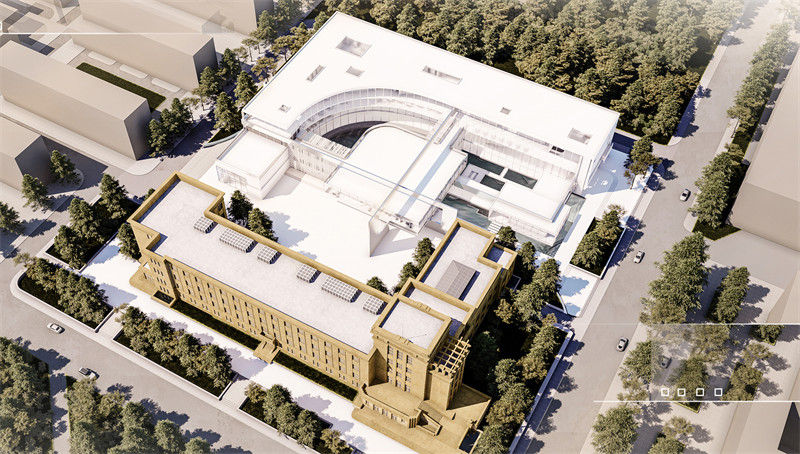

2.作品名:何为多义XIN|建筑系馆设计

3.设计理念及思路:

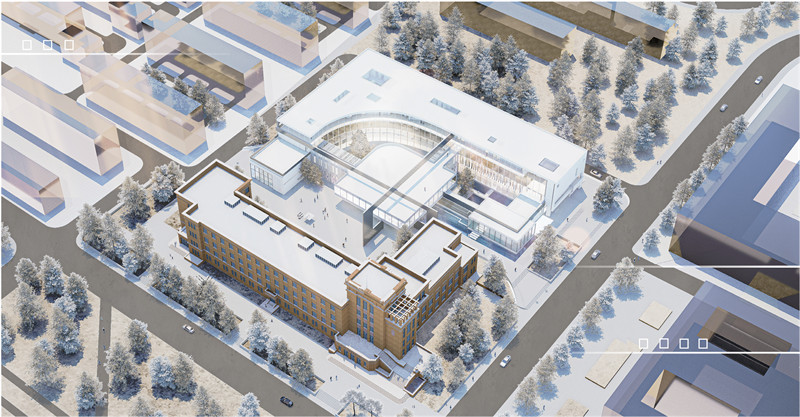

从1952年到2052年,这片土地上的建筑系馆在历史更迭中不断演进。1952年,全国高校院系调整,建筑学馆作为校园“四大馆”建筑之一,由建筑系师生合力建设。建筑教育教学模式理论结合实践,这种传统在70年后的今天依旧延续,老建筑学馆不仅是为教学服务的场所,也承载了我国早期建筑教育的历史记忆。

2023年,正值学校百年校庆,回望来时路,空间的连续映射到精神层面反映出一代代建筑学子对母校产生文化上的认同感,2023年,设计以此为出发点,以致敬为源,通过“凝望”、“消隐”、“漫游路径建立”,探究新与旧、虚与实、厚重与轻盈之间的关系,同时,关注到当代建筑教育的时代需求,在功能上相适应,通过空间多义、科技融入、感知共生激活并重塑属于我们的建筑时代记忆,2052年,期待在建筑系馆的每日“漫游”中“回到未来”。

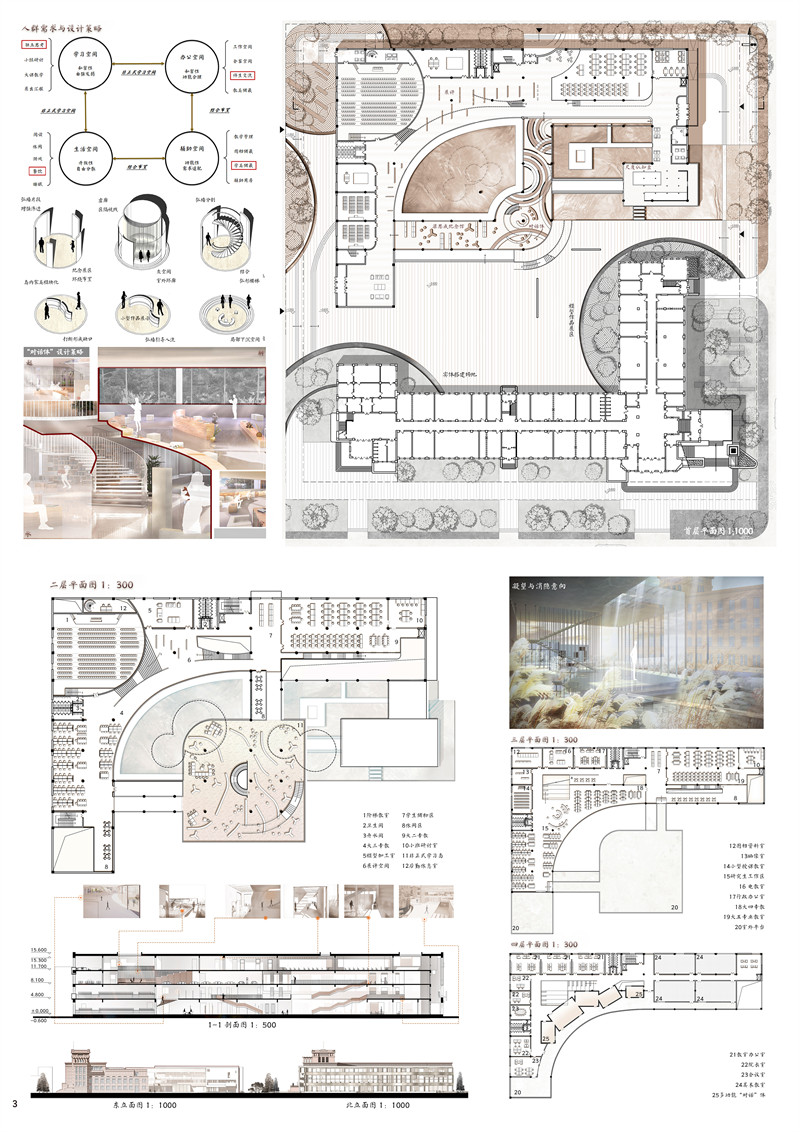

空间多义:空间模式的愈加复杂。灵活、可变、复合、多样、不确定、非正式等特征更符合教育空间模式的未来。于是,基于建筑学及其教学空间的特点,通过回归场所本质的空间存在、感知体验、行为事件串联起整个教学空间体系,解析建筑系馆的空间组构模式,从新老建筑馆的尺度和氛围,实现体验与经验的多维交互。

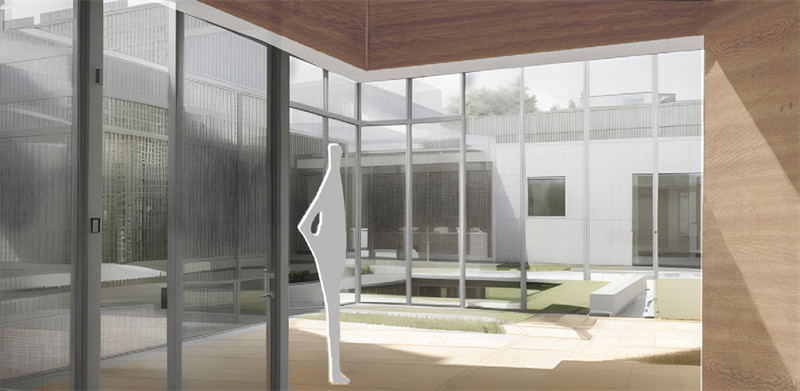

科技融入:当前科技数字化时代的发展不仅对教学制度产生影响,学生们日常学习交流的场所,同样因为数字化的现实情况而变化。利用建筑 4D模拟,对比分析各种教学场景,针对特定场景输出最优的使用路径。数字多义孪生具有将实时信息进行集成,在白天,多义“对话体”与周围环境在自然光线引导下形成消隐于新老建筑之间的多义空间,承担起现代建筑教育所须的复合功能;在夜晚,自我意识正以前所未有的方式变得敏感而强烈,多义“对话体”以数字孪生的表皮,建构起在新老建筑系馆历久弥新的生命之核。

感知共生:多义“对话体”,在这样的偶发性空间里,教学活动的需求是自然而然地被激发的,知识和信息可随处交流,思维的火花可随时碰撞。突破现代主义建筑常常赋予空间的统一、明确功能与空间的定型、均质特性,“事件空间”则以多样、片断、不定性、功能不明确的状态层叠出现,实现新老建筑之间的生长与对话。

4.所选场地的具体位置:东北大学江河建筑学院建筑学馆

5.场地分析:

从1952年到2052年,这片土地上的建筑系馆在历史更迭中不断演进。1952年,全国高校院系调整,建筑学馆作为校园“四大馆”建筑之一,由建筑系师生合力建设。建筑教育教学模式理论结合实践,这种传统在70年后的今天依旧延续,老建筑学馆不仅是为教学服务的场所,也承载了我国早期建筑教育的历史记忆。

五、作品展示