一、作者信息

姓名:翁世武、陈思诗、徐海钜、卢诗琪、邓尚尊

院校:广东文艺职业学院

院系专业:设计与工艺美术学院 环境艺术设计专业

二、指导老师信息

姓名:王懿莹、郭青

在校职务:环境艺术设计专任教师、教工第二党支部书记,环境艺术设计专任教师

三、作品社媒链接

四、作品信息

1.工作流:Power point+Auto CAD、SketchUp、D5渲染器、Adobe Photoshop、豆包、Stable Diffusion。

2.作品名:街区“微创”计划 – 广州越秀东山街道幸福社区微更新设计

3.设计理念及思路:

为实现老城市新活力、“四个出新出彩”的重要指示,广州市大力推动城市历史文化价值的挖掘与重塑,积极推进区域形象升级。与此同时,随着人民生活水平的提高,居民对生活环境的需求也在不断提升,广州市越秀区东山街道开展“绿美东山”社区微改造项目。本项目位于东山街道幸福社区,分别选取冠城大厦、泊寓青年公寓和YOU+青年公寓三个具有代表性空间节点外立面和门前剩余空间进行微创设计。本方案提出社区“微创”设计概念。微创,即用针灸式、低成本的设计手法,整合空间功能,打造街区乐享空间,从而激发街区活力。本方案从细节入手,小到花坛、座凳,大到阶梯、外墙,小幅度地介入设计,改善景观小品,提升街道生态环境品质,增设功能设施,为街道居民生活提供便利,将各节点串联到一起,低成本打造生态友好、灵活性强、参与感高的幸福社区。

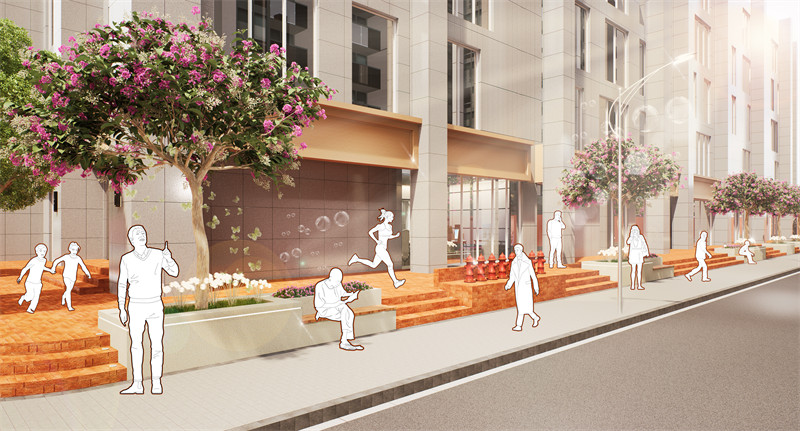

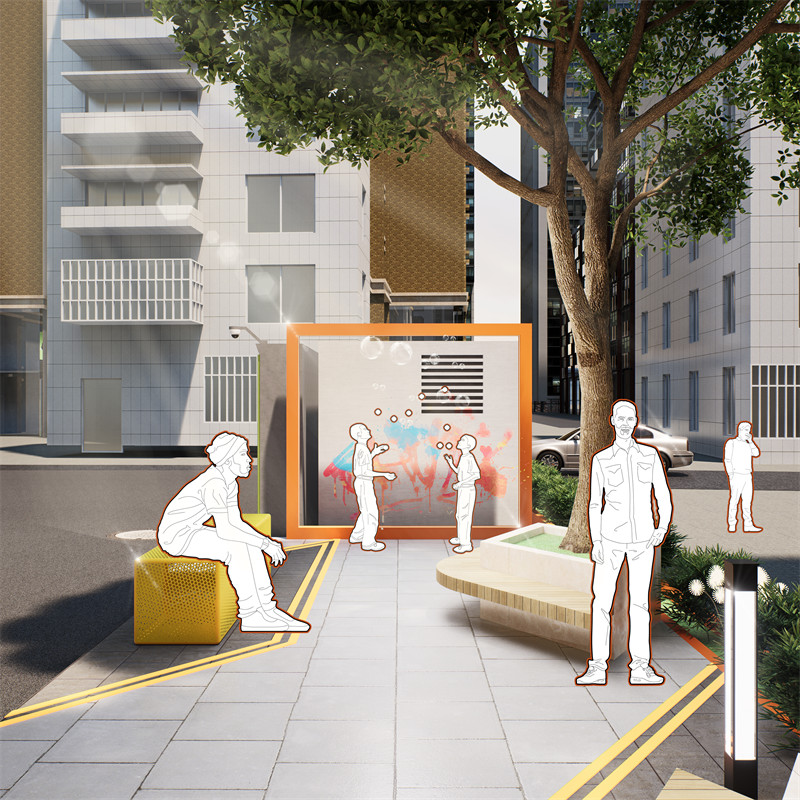

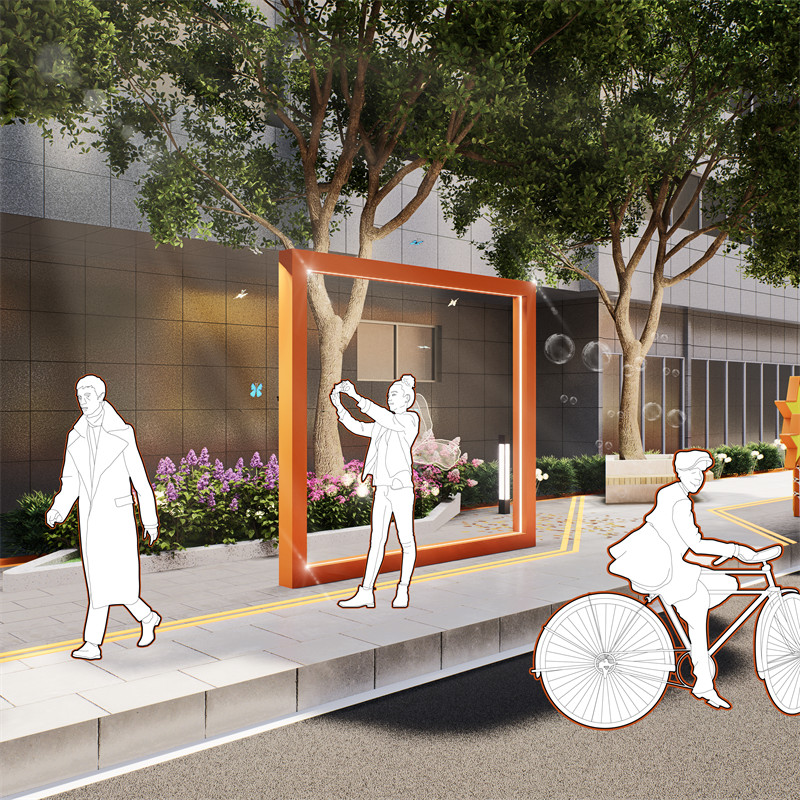

采取的主要设计做法如下:1.空间重组,降低流速,平衡公共交通,扩大人行空间。为停留和活动创造更多机会。打开和创建街区与特色资源。挖掘与拓展老旧基底潜力,化劣势为特质。利用高差、转角、开合等创造更多变化与层次的空间。2.生活赋能。在节点YOU+青年公寓外立面及门前空地绿化升级,以生活“取景框”为节点理念,在场地内设置4个相框装置,分别搭配街头涂鸦,魔方取景框,秋千取景框及蝶从取景框……,打造可爱、有趣、新奇的生活互动。冠城大厦的改造方案在保留主体建筑原有风貌的基础上,对所有花池实施 “微创” 式改造。精心设置的花池边缘,高度适宜,可供行人随时坐下小憩,畅意闲聊。这些花池巧妙点缀了原本单调的街道,如同一幅画卷上的斑斓色彩,让街道焕发出全新的活力与赋能。3. 文化载入。对“三个项目”原有铺装、花池、转角、门头等特征空间,融入蝴蝶、构筑、光影等元素,进行文化重组。越秀当地文化概念的具象符号转译。通过梯形空间表达脉络故事;利用YOU+图案强化特色标识。 在地面材料和原生植被运用文化载入。4.视觉表情。创造街区形象色为黄、橙色。赋予属地化的特征活力。融合形象色,为创造统一的街区VI和标识系统,构成连续的视觉线索。形象色与VI标识,建立街区的完整品牌性,积极的指引,和充满秩序与活力的生活表情。

设计理念按照生态优先,尊重自然生态环境,尽可能保留场地内的原有植被和地形地貌。采用生态友好的设计手法,如绿植墙,生态湿地,等,提高街道场地的生态功能。

其核心的 “微创” 设计概念贯穿始终,以针灸式、低成本手法巧妙整合空间功能。于空间重组方面,精细调整公共交通与人行空间比例,利用高差转角等挖掘老旧基底潜力,塑造层次丰富的街区空间架构,为街区活力激发筑牢根基。生活赋能上,YOU + 青年公寓的创意 “取景框” 与冠城大厦花池 “微创” 改造,增添生活情趣与便利。文化载入及视觉表情,同样秉持 “微创” 理念,精准融入特色元素,实现情感永续连接。且始终遵循生态优先,以生态友好设计提升环境品质,成功塑造出活力、生态与文化兼具的幸福社区。

4.所选场地的具体位置:

广州市越秀区寺右二路 25 – 27 号与寺右新马路 75 号。

5.场地分析:

东山街道位于越秀区东南部,东接天河区,南临珠江与二沙岛隔江相望,西邻大东、白云街道,北达农林、梅花村街道。总面积2.88平方千米,常住人口密集,是广州历史文化街区之一,拥有众多文物古迹和现代化商务楼宇,包括基督教东山堂、中共三大会址纪念馆、新河浦历史文化博物馆、东山湖公园等。本项目位于东山街道幸福社区,分别选取冠城大厦、泊寓青年公寓和YOU+青年公寓三个具有代表性空间节点外立面和门前剩余空间进行微创设计,这些节点且均存在活力低下,外立面破损,空间功能单一等都共性问题。具体改造需求如下:冠城大厦门前空地绿化升级、泊寓青年公寓外立面更新、,YOU+青年公寓门前剩余空间绿化升级。

五、作品展示