一、作者信息

姓名:刘文婧、武昊楠、金日

院校:西南民族大学

院系专业:建筑学院建筑学

二、指导老师信息

姓名:齐一聪

在校职务:教师

三、作品社媒链接

四、作品信息

1.工作流:AutoCad、SketchUp、Adobe Photoshop、D5渲染器。

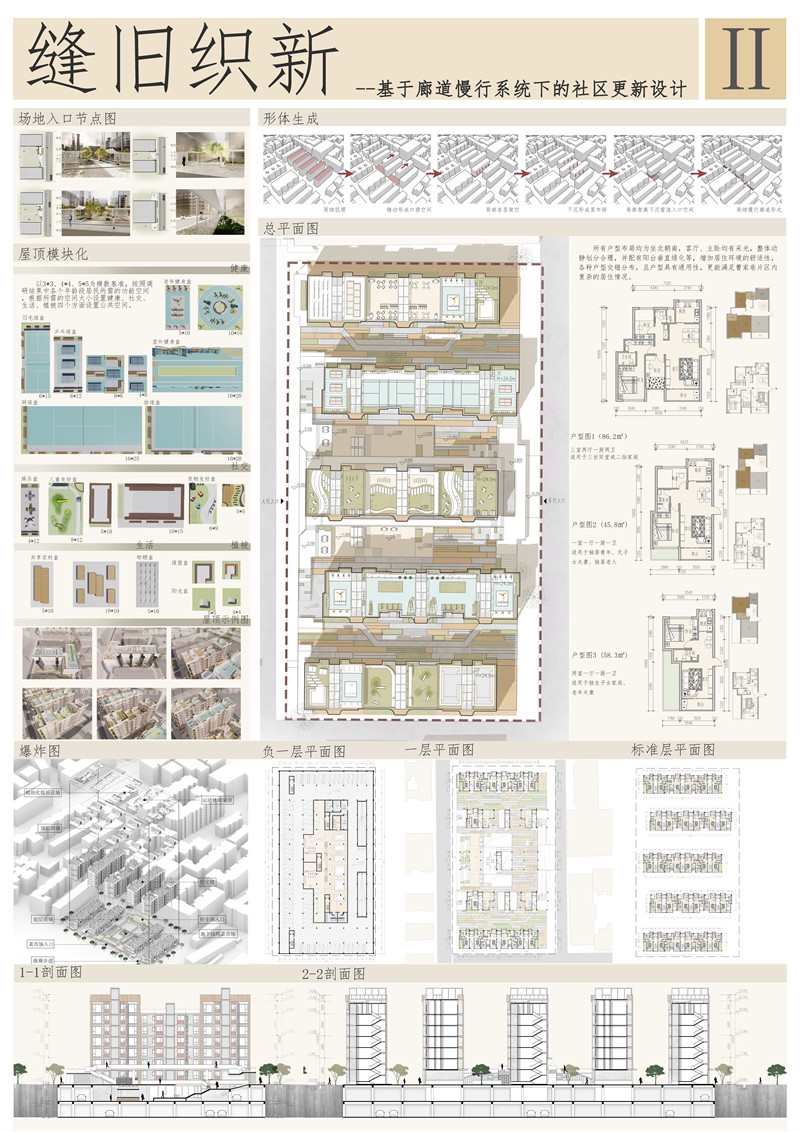

2.作品名:缝旧织新 – 基于廊道慢行系统下的社区更新设计

3.设计理念及思路:

在城市发展的大背景下,我们追求不仅仅是物理层面的舒适空间,更多的是基于城市文化背景下的生态生活等精神层面的提升。在曹家巷更新改造中,考虑其健康、社交、生活、植被四方面面临的问题,在整个社区范围内,我们拟建立慢行廊道系统串联整个社区,并结合楼间庭院屋顶等空间的更新,“缝”合原有破碎的休闲活动场所;在改建部分将慢行廊道抬高形成多个高差营造社区菜市场以及停车场,补充社区缺失功能提升居住舒适性,编“织”新的社区商业、休闲、居住空间,“缝旧织新”以慢行廊道系统利用社区空间,活化公共场所,打造满足社区健康休闲需求的新社区。

4.所选场地的具体位置:

本次设计选择于成都市金牛区曹家巷工人村,北靠一环路,南临锦江,地理位置良好;交通便利,周边多个公交站与地铁站。曹家巷,原为府河北岸的一条用石板铺筑的小街,因为毗邻府河,在历史上这里曾经是成都著名的烟码头,通过府河的船运各地的烟叶都在这里进行汇集交易,曹家巷也成为了一条交通要道,行驶的重载鸡公车天长日久的在街道上碾压出了一道道沟槽,久而久之就被人称为了“槽家巷”,因为槽与曹字同音,最后就变成了曹家巷。上世纪50年代开始,省、市建筑系统为了改善职工的居住条件,于是在这片区域修建起了大量职工宿舍,这些小楼在当时都格外耀眼,是用红砖修建的苏式3层筒子楼,形成了数条路、巷及居民区,人们叫此处为工人村。50年代到60年代,东郊工业区建设的高峰,曹家巷又成为了木材水运的码头,从岷江上游阿坝州飘来的圆木便在这里被打捞上岸,送往东郊。90年代,部分建筑在时间六十下鉴定为危房。国企的改制和下岗大潮,曾让人刮目相看的曹家巷也成为了北门“贫穷”的代名词。2012年,一场涉及广大北城居民的拆迁改造就此拉开序幕。

5.场地分析:

在前期调研过程中,我们发现在城市快速发展进程中社区公共空间被极度挤压,以满足基本的规范需求。而立足于当下国家的全民健身要求于十五分钟生活圈建设的社区商圈建设模式下,曹家巷的空间不足以满足基本的物质需求和居民的精神需求。于是我们将调研分为与居民息息相关的健康、社交、生活、植被四个方面开展:在健康方面,通过实地调研与访谈,我们发现社区老龄化严重,群体内部联系强:社区内部健康设施单一且空间单一,社区周边多个盈利性质体育馆,场地质量参差不齐,缺乏适合老年人与幼儿的活动场地。在社交方面,社区内居民活动区域较为固定,整个社区的公共空间缺乏有机结合;既有公共设施大部分被闲置,居民更愿意在公共空间内利用自己的桌椅搭建“专有”空间。在生活方面,周边业态基本完善,种类丰富,但分布分散,分布不均;场地内停车位不足,周边停车场收费高,不能满足居民日常需求。在植被方面,场地内绿化分布如图所示,特点为分布零散,绿化多为花坛和树木,场地绿化率较低;街道的绿视率较低。

6.改造策略思考:

以慢行健康环为基础在社区内建立环道,解决社区内健康、社交、生活、植被四方面的问题。以环道串联社区内的公共空间,建立全龄活力运动社区。

7.片区提升改造:

以工人村内两条热力最高的街道可以作为慢行廊道的选择,作为健康环、社交环、生活环、植被环的底环;以开放与封闭的院落和闲置的屋顶空间作为改造的具体空间。街道增加慢行步道、不同年龄人群的运动场地以及闲置屋顶的健康运动空间的建设打造健康环;现场采访中发现居民们更加倾向于就近社交与活动,在平衡院落开放性的基础上,希望慢行曲廊的存在为他们提供更好的就近社交空间与安全感,同时借鉴苏州园林中“复廊”的形式,面对马路与庭院均设置社交空间,借鉴原有住宅楼楼梯间花砖形式做漏窗,隔而不断,增加内外视线交流,建设社交环的就近空间;根据不同的院落功能,保留原有通行习惯与满足消防扑救需求,慢行步道顶部局部断开,让出通行空间、并对入口人行与车行进行划分,保证生活环的合理性;慢行步道在住宅山墙面让出植被位置,增加街道绿视率,庭院入口社交空间增加点绿化,过山墙面让出绿化空间,既增加了绿化空间,同时保证在侧面开窗住宅的采光与隐私性,增加社区植被环的空间丰富性。

8.新建住宅设计:

曹家巷原有住宅排列方式为行列式,考虑其历史与文化背景下生成的原有建筑形式,原居民的居住习惯以及回迁课题下新老建筑的结合,我们希望以最大程度保留原有建筑形式,并通过一些错动的形式形成新的口袋空间,呼应原有形式并做出新的改变。 在竖向空间的形成上,以屋顶不同层高,首层局部架空的形式,形成层次丰富的休闲、运动、商业空间。为避免街道的拥挤,并考虑原有形式以及居民需求,在新建部分采用下沉的形式形成社区小型菜市场,以带状菜市场的形式充分利用场地空间,合理管理,还原非正规集市空间形式。 带型菜市场内不同高差负责不同的菜市场的功能分区。将水产、肉类功能下置到菜场最低高度以及住宅一层架空设置公共空间减少对于上层住宅的影响。利用抬高和下沉增加菜场入口的可识别性,并利用不同高差布置商业、菜场功能分区,增加视线交流。为解决地面停车不足,避免场地内人车混流以及方便后勤流线,集中布置地下停车场,并在交通核附近设计残疾人车位。在屋顶上建设不同人群的青年活动、老年友好、宠物友好、多龄运动、儿童活动等屋顶空间。在立面上,局部再现红砖记忆和还原原有楼梯间花砖形式。自此形成了79户一室一厅、76户两室一厅、34户三室两户、一地下带型菜市场、一地下停车场、五种不同的屋顶空间以及多类型、多高度的商业空间。

五、作品展示