一、作者信息

姓名:夏晨、王雯、徐珏

院校:苏州大学

院系专业:金螳螂建筑学院城乡规划专业

二、指导老师信息

姓名:冯立

在校职务:讲师

三、作品社媒链接

四、作品信息

1.工作流:D5渲染器、sketchUp、ps。

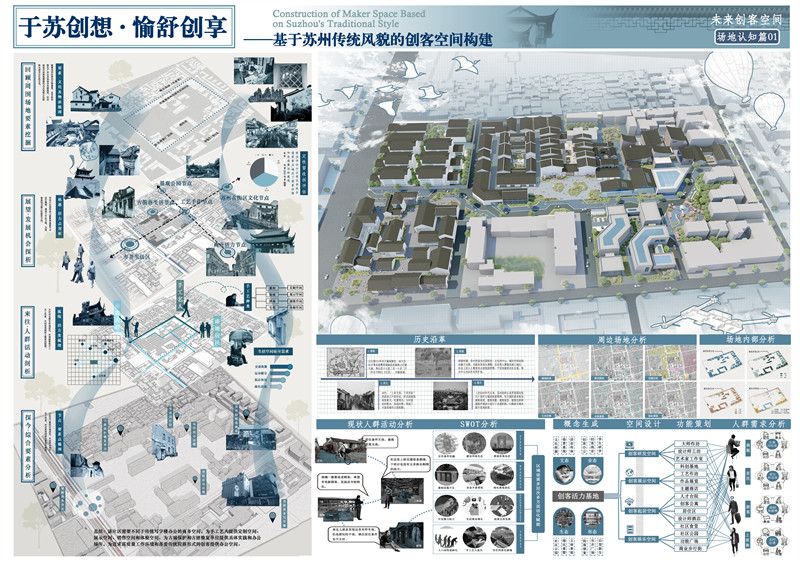

2.作品名:于苏创享•愉舒创享

3.设计理念及思路:

于熙攘间寻一方宁静,于纷扰中觅一颗初心。在苏式老街里办公、居住、购物,或许是新时代潜心创想的青年人更愿追求的沉浸式“慢”生活。本设计基于苏式传统风貌,为设计制造领域的创客们打造出多层次多方面的活力空间,旨在让创客们依托姑苏文脉创新创造,在这片热土上,愉悦舒适地享受旧城里的新生活。

4.所选场地的具体位置:

位于江苏省苏州市姑苏区,规划范围东至皮市街、西至人民路、南至因果巷,北至闾邱坊巷,设计范围约9公顷。

5.场地分析:

场地现状地块由保护地块、保留地块和更新改造地块组成,用地性质分为居住用地、白地、通信用地、居民用地和商住混合用地。其中,白地较多,且利用率不高,较杂乱,缺乏有效的管理。

周边用地以商业和商住混合用地为主,中有包含了中小学、幼儿园。周边设施齐全,有一定的绿地和广场供人们日常活动,大量的商业吸引外来人流驻足。周边大多为保留地块,保护地块面积次之。

6.交通分析

步行交通:基地周边人流强度较大的区域主要为西北的北寺塔区域、东北的商务区以及南部的客流量活跃区–观前街区。其中观前街在平日的人流量大约在25万人次左右,节假日则可能增加到30-35万人次观前街的人群年龄主要在16-35岁之间,年轻人是观前的主要客流。在热力图中,某些特定区域(如年轻人喜欢的购物、餐饮或娱乐场所)颜色更深,表示这些区域的人流量更大。

车行交通:

公共交通:

公交车站:苏州古城18、19、46、47地块内共有20个公交车站:基地邻近4个。

地铁站:地块邻近2号线(2个站点)、4号线(1个站点)和预留6号线(1个站点)共有4个地铁站:直线距离分别为250m、400m、750m、800m。

机动车:北部道路等级最低–街巷,西部人民路道路等级最高为干道,连接该基地和观前街、北寺塔。基地内规划建设容量为1536辆小汽车的地下停车场。

7.苏州古城历史沿革:

市民共居共商,齐头并进;患难与共,共享繁荣。史学家顾颉刚在他的《苏州史志笔记》中说:”苏州城之古为全国第一,尚是春秋物。” 宋代,”上有天堂,下有苏杭“的谚语已不胫而走。明清时期、苏州更成为全国经济、文化的中心。上世纪80年代以来,在加快经济发展,扩大对外开放的同时,苏州始终认真贯彻国务院关于保护古城的批复精神,对古城的基本格局、建筑高度、建筑容量、建筑造型、建筑色彩和建筑环境设计进行了全面控制,以确保古城风貌不再受到损害。朝代兴亡,历经兵灾人祸。在城池屡遭毁灭之后,后人又都屡屡重建重修,遂使古城至今然屹立。保持宋代《平江图》中水陆并行、河街相邻的双棋盘格局。

8.城市记忆沿革

建筑风貌与空间:

昔:粉墙黛瓦,体量小而轻巧,低层高密度,错落有致;巷弄

今:高密度居住小区,活动空间稀缺

活动方式:

昔:追逐嬉闹,饭后闲聊,切身互动

今:更多元的活动方式

皮市街:

昔:沿街摆卖,市井气息,熙熙攘攘

今:环境升级,车流依旧,热闹不再

停车场:

昔:公共聚集性空间

今:停车场占据大块地皮,茶余饭后聚集少

电话局:

昔:转接电话和管理有关电话业务,实现同一时间维度的跨空间交流

今:电报电话局旧址引入博物展览功能,同时引导周边民居发展民宿等服务业功能,实现跨时间维度的交流

9.设计定位

基地为古城中的城市更新地块,拟导入居住、商业、文化服务等功能,为设计制造领域的创客们打造出多层次多方面的活力空间,旨在让创客们依托姑苏文脉创新创造,在这片热土上,愉悦舒适地享受旧城里的新生活。

五、作品展示