一、作者信息

姓名:夏苡倍

院校:西安建筑科技大学

院系专业:建筑学业

二、指导老师信息

姓名:刘宗刚

在校职务:副教授

三、作品社媒链接

四、作品信息

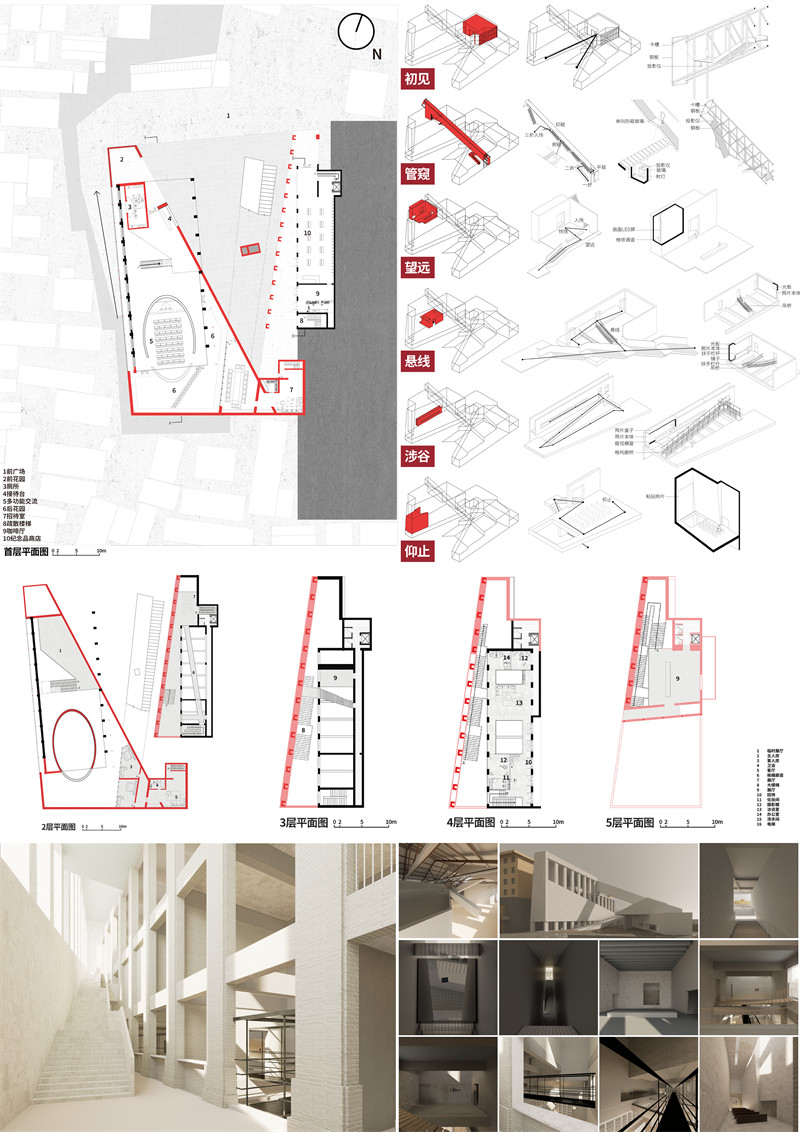

1.工作流:SketchUp(建模)、D5渲染器(渲染)、AutoCAD(出图)、Adobe Illustrator(出图)。

2.作品名:高山仰止 – 在历史兴衰中的随遇而安

3.设计理念及思路:

方案简单概括下来就是在“把历史建筑作为地形”的语境下,流线如何给人一种探索以及随遇而安的感觉。

思想首先来自建筑所处的环境,场地在一座拥有六百年历史的古城榆林,曾经是一个工业学校,现在早已废弃。

对于工业学校,我的猜想是当地的工业发展曾经到了一个顶峰,使得当地政府想要创办一个学校去继续发展工业,当然,现在废弃意味着这个项目的无疾而终。

出于对场地的理解,我选择了张克纯老师《北流活活》和《行望山河》中的摄影作品,是沿着黄河拍摄的中画幅辽阔大场景。他的镜头保持着远观的距离,画面中的人如蝼蚁般微小,反衬出自然与人造景观的巨大的体量空间,延伸了深远的意境。但人的姿态更值得回味,他们保持静默,伫立、端坐着凝望远方,这似乎象征着人在一个大环境和社会洪流中作为个体的存在既微不足道又无力挣脱,不喜不怨、孤独自治仿佛是这个时代人精神的写照。

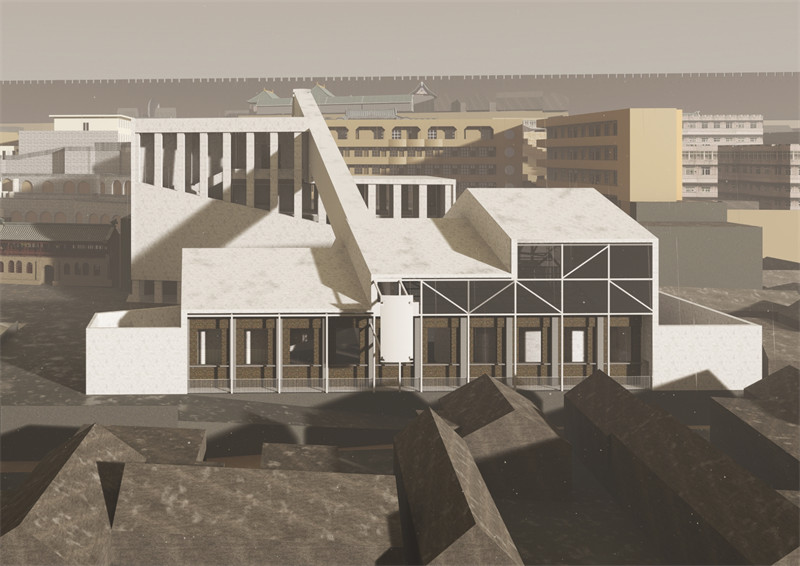

我们回到场地现状,可以看到整个基地范围有两栋需要保留的建筑,那么现在的关键问题是如何让两栋建筑成为一个博物馆。

在一开始,主要有两个思路

第一个显而易见的是搭一座桥,横跨于两者之间,桥的位置多样,在空中、在地上、在地下 本质上都是桥。

第二,有没有可能在不搭桥的情况下,将两者的立面统一起来,形成一个样式。

那么很显然我选择了前者。

出于对这么一个关键物品以及场地的尊重,我试图把桥与场地联合起来。在探索的过程中,我思考 是否能把历史建筑作为一种地形,在整个地形里放置十张照片。那么我所要做的就是在地形中勾勒出流线,给人一种探索以及随遇而安的感觉。

一共6个主要场景,分别为初见、管窥、望远、悬线、涉谷、仰止

入口初见, 在刚进入场地没有进入建筑的时候便已看到第一张照片,一切都没有准备。

进入建筑,在一个狭长的管道里,走上楼梯,平窥到第二张照片,向后二折,远远的看到高处有着什么,但是颇为恍惚,逐渐向前走,好像是一个人,走着走着,脚下一块玻璃,向下俯窥,一群人在江心的孤岛上,设身处地,好像自己也在孤岛上;继续向上,向上仰窥,终于得见,一群人坐在山崖的石头上,想着自己走了如此长的路,试图找到一个可以歇息的地方。

三折入场,你看到了一个座椅,迫不及待地坐上去,向前方看去,一个人在仰望看着什么,歇息了一小会儿,向前走去,啊 原来如此,在辽阔的场景下,一个废弃的佛头;蓦然回首,望远,古城辽阔的建筑群映入眼帘。

随后向下走去,一个巨大的楼梯,随波逐流的向下,一个小门,一座吊桥,悬于桥上,看到一个缆车挂在空中,继续向前,左转亦或是右转,左边是一个老者坐在亭子顶钓鱼,右边是一群游客在缆车倚靠栏杆。

继续向下,是一个栈道,脚下是纪念品商店,右侧是照片。

向前走,一排排教堂椅子映入眼帘,一张巨幅照片贴在墙上。抬头仰望,一个人在沙漠中抽水。

最后,走到出口,无意一瞥,又见初见那张照片,游览闭环了。

此外,关于照片的展示方式也有所思考,从一开始的全投影,到由led屏展示,再到有着照片实体但是背后有光板打光,到最后完全是实体照片甚至用最原始的方式粘贴,是一个有虚到实的过程。

4.所选场地的具体位置:

陕西省榆林市榆阳区牌楼上巷5号榆林工业学校

5.场地分析:

本次项目所在地原榆林工业学校,位于古城中轴带、古城大街与四寺一庙片区的联系通道上,辐射整个古城,是激发古城整体活力的重要“穴位”之一。它具有浓厚的文化基因与教育氛围。它的前身是榆林师范学校,毗邻榆林第十中学和四寺一庙古建筑群, 是曾经的榆林文化中心。原工业学校现已闲置荒废,现存1组三层老窑洞建筑群、8栋四至六层建筑、7处一至二层建筑、1处荒废操场,空间较为开敞。

对于改造主要位置在原先的礼堂以及毗邻的教学楼。

榆林地处陕西北部,黄土文化与草原文化在此汇聚交融,历史长河沉淀下4300余年的石峁遗址、1600余年的统万城遗址,孕育出高亢悠扬的信天游、激情四溢的阳歌(秧歌)、精巧绝伦的剪纸等民俗浓郁的非物质文化遗产。作为国家级历史文化名城,榆林古城东依驼山,南凭榆阳河,西临榆溪,北踞红山,凌霄塔与镇北台相呼应,呈现“山—城—河—塔—台” 的地势格局。

榆林先人以顺应自然体系、建立信仰体系与经营生活体系突显出营城的智慧:古城的地形呈东高西低之势,在这样的“自然体系”下,城墙以南北长向为轴环绕,构建城市的轮廓;庙堂寺观被置于东侧高地之上俯揽众生,确立了古城的“信仰体系”;城内以贯穿南北的街道串联“六楼”与牌坊,民居聚集而建,街道里巷的肌理形成了古城的“生活体系”。

项目用地位于古城中部的多级台地之上,也具有榆林古城三大体系的典型特征:东侧高台之上为“四寺一庙”区;西侧地势走低,以街巷连通古城老街;基地内的高台可俯视钟楼与传统民居,在自然图底下呈现出“墙-庙-居-楼”的城市秩序,故对古城自然地势与人文场所特征的理解成为了方案设计的重要依据。

五、作品展示