一、作者信息

姓名:卫季尧、张世远

院校:华东理工大学、同济大学

院系专业:艺术设计与传媒学院、建筑与城市规划学院

二、指导老师信息

姓名:尹舜

在校职务:副教授

三、作品社媒链接

四、作品信息

1.工作流:AutoCAD、SketchUp、D5渲染器、Photoshop、InDesign

2.作品名:“针灸校园” – 上海外国语大学附属外国语学校外楼梯及配套设施更新

3.设计理念及思路:

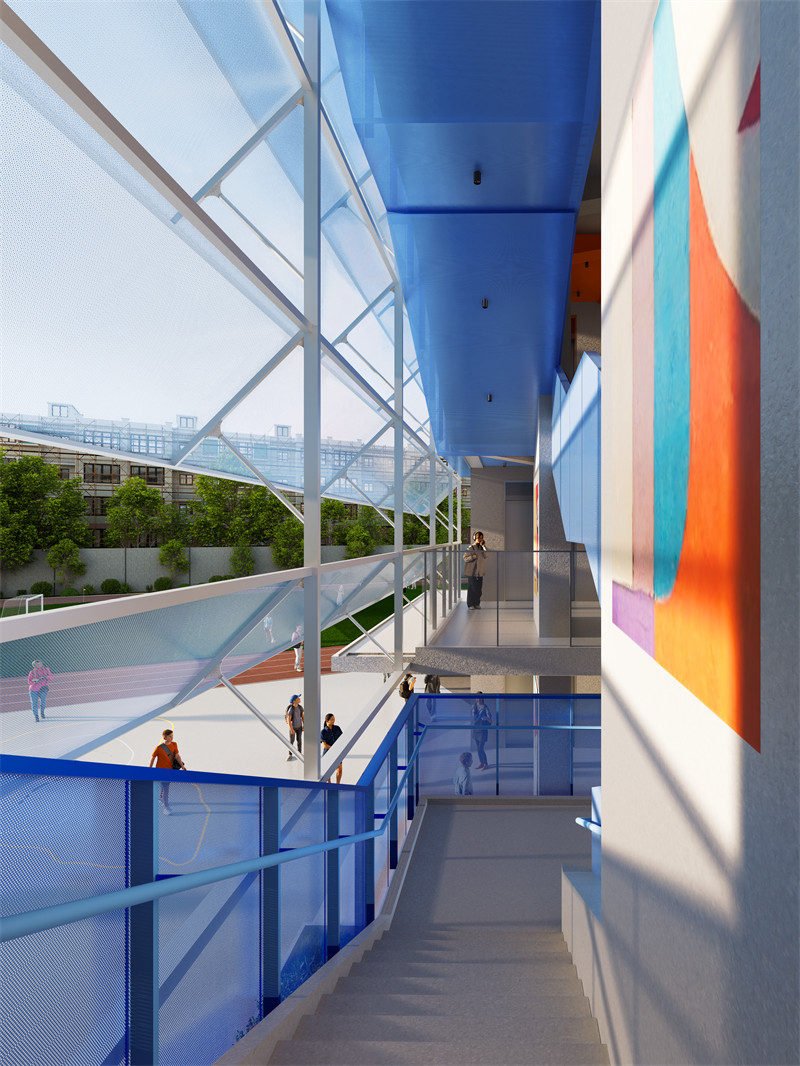

在本次校园微更新设计中,我们将视线聚焦于改造的主体建筑——实验楼。实验楼的西立面经过二十余年的多次改造,形成了石材与玻璃幕墙交织的人为“复杂构成”。0.9米的竖龙骨间距使空间显得封闭,且缺乏有效的通风窗。夏季炎热难耐,疏散通道宽度仅1.1米,空间局促且无停留区域。正是这些限制条件激发了我们的思考,我们看到了外楼梯空间可以同时容纳交通与交流两种功能的潜力,成为此次微更新设计的核心出发点。

实验楼位于校园西侧,原本紧邻一片利用率低的草坪。这片约4米进深的空间虽然狭窄,但却为新建筑的添加提供了可能性。充分利用这一场地条件,我们没有沿用传统的立面翻新模式,而是设计了一座4米深、19米高的结构独立超薄建筑。这个“薄建筑”自然贴合在实验楼的西立面旁,底层开敞,其一楼挑檐下的灰空间形成了与老楼入口相呼应的照壁。

学校的整体环境复杂,东南侧靠近内环高架和轨道交通桥,周围的建筑形式和城市界面多样而密集。这种环境特性使得更新设计不仅要解决场地狭小的问题,还需通过巧妙的设计手法提升空间利用率,同时融入校园整体风貌。

4.所选场地的具体位置:上海外国语大学附属外国语学校,上海市虹口区中山北一路295号。

5.场地分析:

上海外国语大学附属外国语学校,位于虹口区的旧城区。校园周边东南面毗邻内环高架和地铁3号线轨交桥,西南侧则是正在改造的老旧社区。其用地形状不规则,周围界面复杂且建筑密度较高,使得校园的更新设计面临三大挑战:环境复杂且难度高、用地狭小、施工周期短。这类项目在传统设计与施工模式中,常常难以兼顾品质与效率。

材料创新:

在当代建筑设计中,玻璃幕墙是“透明性”的代表,但其高能耗属性和坠落风险限制了在中小学场景中的应用,特别是在二层以上区域。因此,为了实现兼具通透性、遮阳避雨功能和自然通风的设计目标,我们在实验楼西侧设计了一个“垂直前厅”,希望通过材质创新解决这些难题。

最初的设计方案尝试完全开敞的结构,但因校方要求必须提供遮雨功能,我们转而采用了一种结合传统与现代的新构造:以江南传统建筑中的支摘窗为灵感,结合新型材料ETFE膜,设计出极轻的“风雨檐”。ETFE膜厚度仅0.25毫米,每平方米自重仅450克,因此结构主要承受风荷载。这种材料既保持了轻盈的外观,又能充分发挥钢材的抗拉性能,形成自然通风的遮蔽空间。

“风雨檐”具备层叠的支摘窗结构,雨天时能够高效疏水,保持走廊干燥。同时,这一设计让传统建筑构件焕发出未来感。在不同光线和角度下,ETFE膜的细腻视觉效果展现出空间的多样性。从内向外眺望时,空间的透明感柔化了整体氛围,为学生提供了更多停留与交流的可能性。

整体视角的校园区域微更新计划:

此次实验楼西侧的改造是校园微更新的起点,同时也是学校整体更新计划中的重要一环。我们秉承“化零为整”的设计理念,不仅关注单一建筑的提升,还规划了教学楼、地下操场、主席台以及风井设施的逐步更新设计。这些改造将通过点线结合的方式形成校园中心活动区域,为学生和教职工提供更高效、更人性化的空间。

在更新过程中,我们注重细节的自然融入,使改造过程如润物细无声般地促进校园的有机生长。比如,在设计教学楼周边的灰空间时,加入适度的遮阳设施,为学生提供更多停留和社交的可能;地下操场的优化则通过改善通风采光条件,提升其使用体验;风井设施则整合了功能性与美观性,成为校园环境的一部分。

最终,整体更新计划不仅改善了校园功能,还通过微更新手法形成了各建筑间的有机联系,使整个学校焕发新活力,呈现出一幅现代与传统相交织的生动画卷。

通过材料创新和空间优化,我们在实验楼的微更新中突破传统改造的局限,为校园提供了通透、舒适且富有未来感的空间。这一设计理念也将延续到校园整体更新的每一步,为学校打造更适合学习、交流和成长的环境。

五、作品展示