一、作者信息

姓名:梁晋豪、吴智莹、陈宇婷、陈绍奇、胡馨予

院校:华南农业大学

院系专业:水利与土木工程学院建筑学专业

二、指导老师信息

姓名:屈寒飞

在校职务:专业课教师

三、作品社媒链接

四、作品信息

1.工作流:AutoCAD、SketchUp、D5、Photoshop。

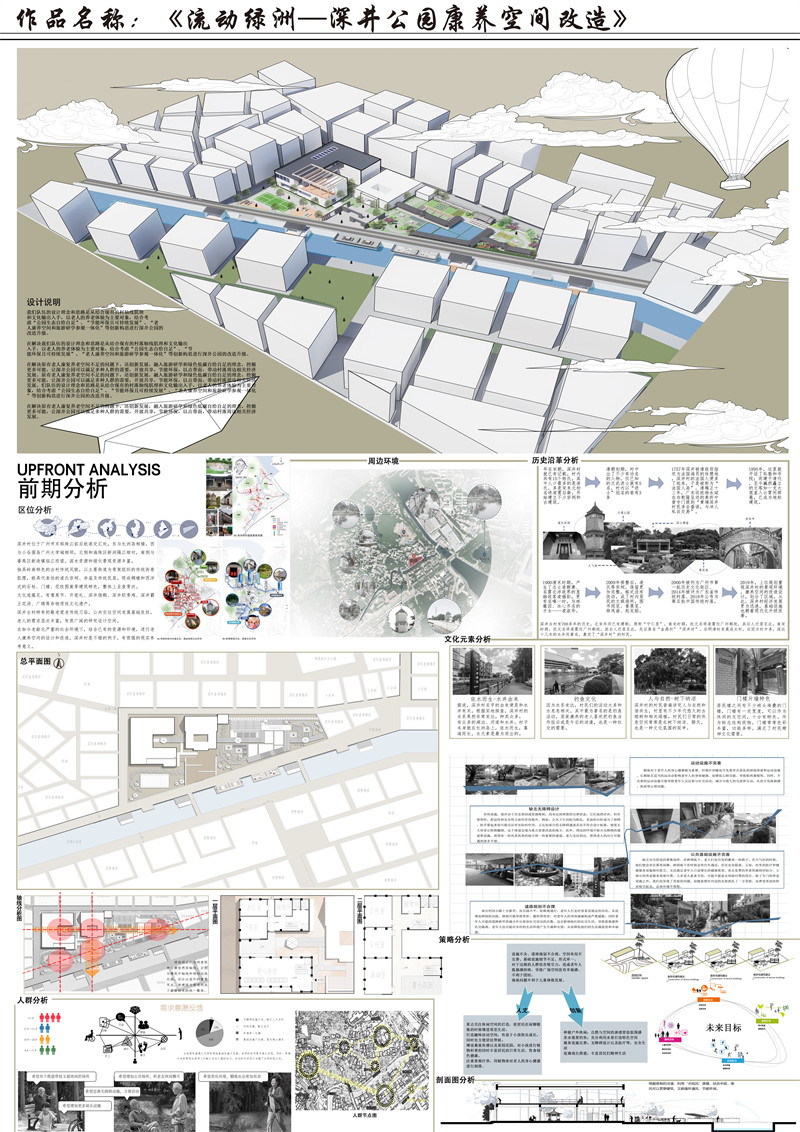

2.作品名:流动绿洲 – 深井公园康养空间改造

3.设计理念及思路:

我们队伍的设计理念和思路是从结合现有的村落轴线肌理和文化输出入手,以老人的康复养老体验为主要对象,结合考虑“公园生态自给自足”、“节能环保且可持续发展”、“老人康养空间和旅游研学参观一体化”等创新构思进行深井公园的改造升级。

在解决原有老人康复养老空间不足的问题下,还创新发展,融入旅游研学和绿色低碳自给自足的理念,挖掘更多可能,让深井公园可以满足多种人群的需要,开放共享,节能环保,以点带面,活化空间,带动村落周边相关经济发展,最终带动乡村振兴。

顺应原有轴线:经过调研,发现场地是一个近似“三角形”的形态,有一定规律,根据划分,形成四条轴线。一条主要轴线,经过历史文化建筑“诸葛纪念堂”中部,达到统领场地的效果,构造出场地主入口,强化它的重要意义;三条次要轴线,分别是顺应康养老人活动中心、横向连廊和河边道路,顺应原有肌理。轴线交叉处形成五个节点,作为重要的景观功能空间,来进行场地的利用和总体规划,顺应民居位置在附近作场地次入口。接着围绕着节点构造出道路和绿地景观,在总体规划下合理布局。

自给自足的桑基鱼塘模式:经过调研,老人们平日会在家里种菜,做好饭后来公园里进行就餐,老人之间交流甚少,饭菜残渣直接丢掉,造成浪费。为了能够使老人能够更好的互动,多样式带娃,节能环保,我们优化了完整的“种-做-吃-排”的空间设计。起于公园东部轴线节点,在部分道路周围,我们增置了大小不一的菜地水田,老人可以一起种植;接着在后勤流线运到康养活动中心的开放厨房进行烹饪,交流感情;完成后前往爱心食堂进行用餐,享受河边的美好风光;饭后将残渣收集好,交给鱼儿进行消化吸收,减少了大量的厨余垃圾。整个流程形成闭环,自给自足,绿色低碳。

研学旅游模式探索:将老人康养活动中心和诸葛纪念堂有机结合起来,前者承担主要的老人日托、厨房、日托等活动功能,后者承担宣传、展览等游览学习功能。二者还可以根据实际需要,进行功能的延申,系统一体。对场地还进行了内外分区和路线规划,通过小道、汀步、桥梁进行链接,有多条有趣的游览路线,并在参观途中,设置了文化宣传的片墙和打卡点,吸引游客,活化公园。

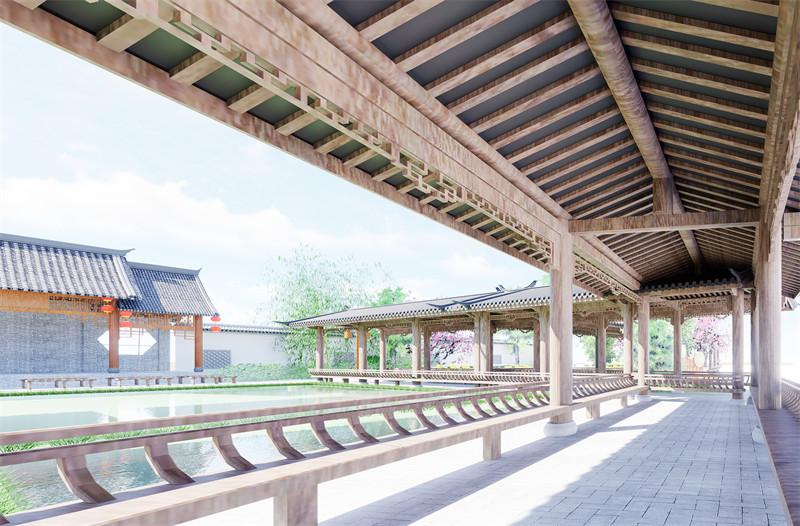

传承好深井建筑景观文化和风格:整体的庭院设计我们采用了“新中式”风格,顺应延续原有的“黑瓦白墙”、“原木石桥”、“亭子连廊”等元素肌理进行改造。建筑上运用钢和玻璃的对比,用体块进行生成,建筑元素贴近周边的民居,含蓄低调;景观的节点考虑了平面构成,延续连廊的要素,构造景观小品,丰富原有的场地空间感受。除此还要关注老人的精神生活,在入口处结合诸葛纪念堂改造出一个文化宣传区域,通过片墙进行沟通结合,适当遮挡,也回应了深井村“深藏若虚”的文化。

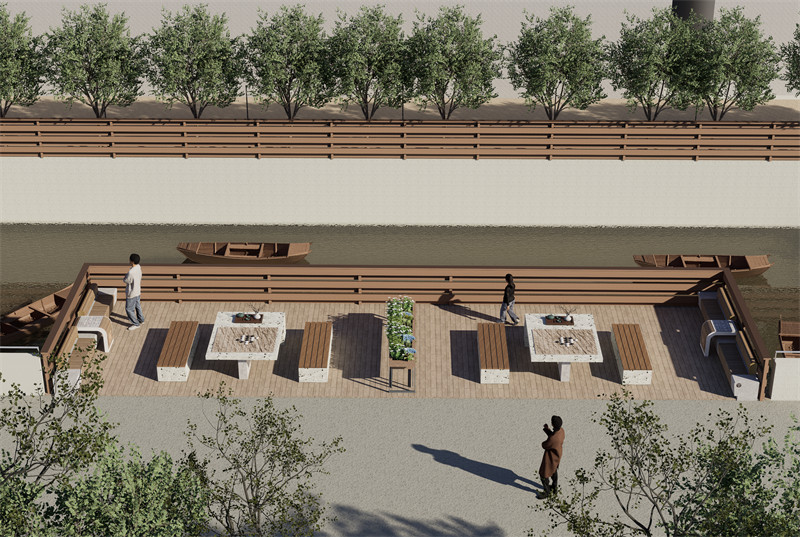

注重“深井”元素,滨水空间的营造:深井村和水息息相关,我们的改造也以它为中心,设计从“亲水”出发,考虑公园和水的视线关系,从河边到陆地,呈现“河流-滨水平台-道路-公共交往空间-桑基鱼塘-绿化植被-建筑”的总体布局,将积极的一面靠近河道,开放出宽敞的滨水空间,视线通透,舒适宜人。

4.所选场地的具体位置:

我们队伍选择的改造场地是“深井公园”,它属于深井村。深井村位于广东省广州市东部珠江前后航道交汇处,东与长洲岛相接,西与小谷围岛广州大学城相邻,北侧和海珠区新洲隔江相对,南侧与番禺区新造镇临江而望,隶属黄埔区长洲街道,是广州市保存得比较好的古村落之一。从宏观上来观察,深井村是广东省广州市黄埔区长洲街道深井社区下辖自然村,是一个多面环水的历史村落,它和水、井、河息息相关。村名本叫“金鼎村”,后因村内水井普遍较深,人们改称它为“深井村”。

5.场地分析:

场地优势条件分析:

在区位上,“深井公园”东、西和北侧紧挨村落,南侧有官洲河道的支流河道流过,当地的绿地覆盖率较好,场地周围被村落道路环绕,交通顺畅便捷。场地四周多为传统老式民居,分布集中。

在对象上,经过线上资料搜集和实地调研,发现深井村人口老龄化较为严重,村中的常住人口中,老人居多。他们不喜欢疗养院式的集中养老,相反,喜欢舒适的居家养老或就地养老,用优美的自然环境治愈身心,故改造好当地的深井公园,为老人营造一个自然亲切、舒适的康疗、养老环境很有现实意义。除了给老人使用,不少的游客也会来此处打卡参观,休息停留,所以考虑部分对外开放,对拉动当地知名度和经济发展有帮助。

在历史文化上,当地有盛行的尊老文化、钓鱼文化、门楼文化、滨水空间文化等,建筑风格偏古,具有很丰富的历史底蕴,同时,场地内有种类繁多的绿色植物,遍布在道路和建筑周围,体现了人与自然和谐共生的传统。

基础设施上,场地内正中区域,有一个历史文化建筑,当地人称之为“诸葛纪念堂”,周边还保留着岭南特色的观景亭和连廊。因为其历史和游览参观价值极高,

场地劣势条件分析:

该地位于亚热带气候分区,夏季高温炎热,河边现有的遮阳设计和构建设施不够,且公园四周被围墙所阻隔,通风不畅,难以排热。

现有的资源配置不明确,对河道的利用率不高,河边的基础设施不完善,难以创造良好的康养滨水空间体验。公园内部的健身器材老化难用,羽毛球场幽深昏暗,位置偏僻难寻。另外,一些水池和水潭因为水体不流动,滋生了大量的蚊虫。

场地内“诸葛纪念堂”和“现有的老人康养活动中心”的联系不足,难以形成有序的统一整体,功能分区较分散,使用不便。

公园内部的道路过于狭窄,曲折,而且凹凸不平,容易让老人摔跤,也不好使用。现有的老人活动中心空间单一,缺少乐趣,过于封闭,灰空间不足,难以满足老人的养老精神需要。

深井公园缺乏交往共享空间,河边的道路狭窄,老人难以在河边停留,公园空间规划不够合理,视野遮挡严重,对滨水景观的呼应不够。缺乏无障碍设计,人文关怀还有提升空间。

6.工程造价分析:

为了最大程度保护环境,并没有大面积地破坏环境。本次改造采取的是“部分改动”原则,只是对现有的建筑、植物、道路进行适当移动,增加一些景观小品而成。

公园原有的围墙进行去除,去除的材料用于道路的填充、水上平台、建筑、室外座椅的修建,最大程度利用,减少不必要的工程开支和浪费。

建筑采用40%的自然通风和采光,减少电灯和空调带来的能源浪费,也节省了各种电力费用。

就地取材,选取毛胚石、原木、碎石、砖等造价便宜的材料,节省经费的同时,让改造的风格融于乡土,贴近老人和村民的心理。

7.微生态系统分析:

水田生态系统:桑基鱼塘中含有“微生物-植物-鱼”这一生物链条,可缓解周边环境的变化,富有弹性,可增加下渗,防止积水,还可以调节局部的微气候,白天吸热,晚上放热。

河道生态系统:滨水平台上设置了不少的绿植,形成“水-水生植物-人”的循环链条,提高碳循环的效率和质量,营造出良好的空气流动。

林木生态系统:引入多种当地绿植,可以增加环境的弹性,阴性植物和阳性植物互相搭配,最大化利用阳光,无论是头顶还是脚下,绿色贯通于公园中,营造出一片片“绿洲”。

五、作品展示