一、作者信息

姓名:李永磊、张海菀、龚睿

院校:深圳大学

院系专业:建筑与城市规划学院

二、指导老师信息

姓名:蔡瑞定

在校职务:教师

三、作品社媒链接

四、作品信息

1.工作流:天正CAD、Excel、Rhino、Adobe Photoshop、GH、D5渲染器。

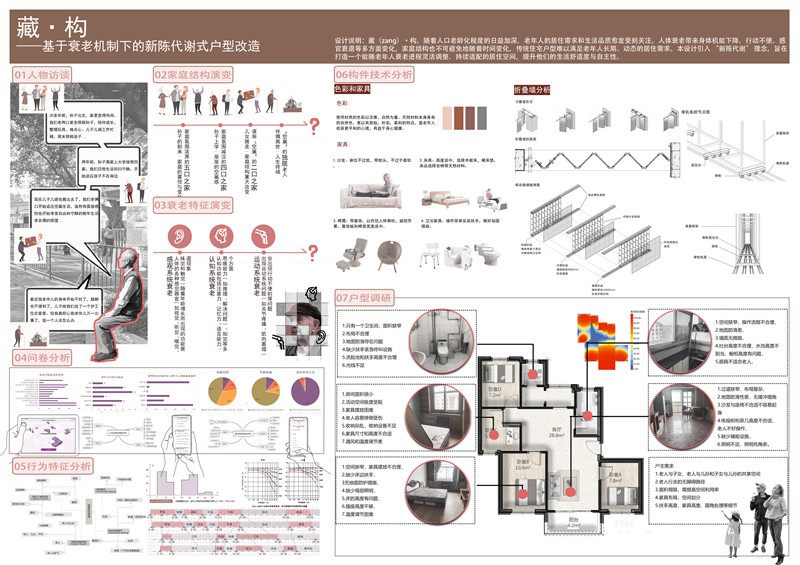

2.作品名:藏·构 – 基于衰老机制下的新陈代谢式户型改造

3.设计理念及思路:

深宅是改革开放的排头兵,四十多年来,在深圳城市化建设的过程中,有一批人奉献了自己的前半生,见证了深圳从小渔村到国际大都市的华丽转变。如今的深圳蓬勃发展越发强盛,但是当年的建设者却已步入暮年逐渐被淡忘。沧海桑田、时空变迁,日常生活的环境已然不再是曾经的模样,亲人朋友也相继远去,飘零半生,归属何处寻?我们希望尽己所能、发挥专长为社区赋能,为住区老人“迎来新生”。通过对松坪村小区的调研,我们选择了一个较为普遍的常规户型进行改造,以增强其普遍适用性。

通过对老年人调研分析后,我们从全生命周期的角度出发,审视人的发展衰老历程,同时带入个人视角进行模拟分析,以期弥补常规户型的不足,顺应时代发展,为老年人带来更好的居住品质。首先老年人年轻时南下打拼,挣得第一桶金后组建家庭购置现有房产,之后生育子女,养育成人,随着子女长大成人,原本两口之家的户型变得愈发局促;子女成家初期尚且不具备经济能力购置房产,会与父母同住一段时期,同时女性备孕怀胎,也需要父母照顾,此时呈现三代同堂五口之家的家庭结构,此时即需要兼顾个家庭成员的活动的独立性,又需要兼顾家庭成员之间公共活动的需求;之后随着孙子女成长,子女打拼后购房搬出,家庭结构重归老年夫妇的两口之家,户型腾出更多老年人多样活动空间和储藏空间;最后到晚年,老年夫妇需要照护者照护,家庭结构变化为照护者照护的阶段,比如社区医生上门护理、保姆居家照护的新模式,此时户型需要新的康养空间。由此,家庭结构实现从三代同堂——老年夫妻——晚年照护的变化。

此外在家庭架构变化的过程中,老年人衰老早期,即感知障碍期,这一阶段老年人视、听的感官能力首先衰老。我们希望实现所见及所闻,这一阶段,打通厨房、餐厅和客厅,形成一片南北通透开场的日常活动区域,弥补老年人在视觉、听觉上感知能力下降的不足,同时为老年人和儿童创造更多的互动空间。接着衰老中期,即认知障碍期,老年人的注意力、记忆力开始显著衰退。我们希望实现所见即所得,通过墙体移动、墙体开洞,在南北通透的基础上,进一步增强老人卧室与活动空间的联系,让老人在日常活动中看见什么就能回忆起自己的位置,留下的痕迹。最后是衰老晚期,即运动障碍期,老年人运动系统衰退成为这一阶段的主要衰老特征。我们希望所见即所达,进一步移动墙体,扩大交通空间,加强老人卧室与日常活动区域融合,满足老人在空间中的行径和活动。

从以上两个层面入手,通过植入移动墙体的技术手段,以及其他适老化措施改造传统住宅户型。伴随生命进程,形成适配不同阶段需求的功能空间,呈现出伴随衰老变化的新陈代谢式的户型改造。

4.所选场地的具体位置:

经过对深圳南山区老旧小区的筛选后,我们选择了松坪村小区进行微更新改造。小区位于深圳市南山区大沙河公园西侧,北邻京港澳高速,东临沙河西路,与大沙河公园隔路相望。小区分为三期,包括梅苑、兰苑、菊苑、竹苑,此四苑为前两期,建设于80年代末,为此次改造范围,第三期建设与00年之后不纳入此次改造考虑。本次微改造户型选取兰苑一户型为原型进行微更新改造。

5.场地分析:

户型位于岭南热带地区,日照采光充足,户型改造方面首先基于原有墙体,保证户型南北通透,采光充足;其次为了兼顾老年人卧室采光和方便如厕的需求,我们在户型中增设了一处卫生间;此外在兼顾原有户型承重结构的条件下,我们置入移动墙体的概念,通过墙体移动来应对不同时期家庭结构变化所带来的空间功能的变化。

6.任务分工:

团队三位成员均积极参与方案全过程,各环节均有大家的努力,一下仅为出土阶段主要任务安排。

李永磊:概念提出方案拍板;平面图的绘制及后期;移动墙体等部分分析图绘制。

张海菀:前期分析图的绘制和整理;各类图纸后期处理;图纸排版;户型采光模拟。

龚睿:建模;轴测图、人视图渲染;效果图绘制和后期处理;视频渲染制作。

五、作品展示