一、作者信息

姓名:罗思平

院校:上海工艺美术职业学院

院系专业:城市设计学院 风景园林设计

二、指导老师信息

姓名:胡轶、张强

在校职务:专业老师

三、作品社媒链接

四、作品信息

1.工作流:AutoCad、SketchUp、Adobe Photoshop、D5渲染器、小库AI云(效果图优化)。

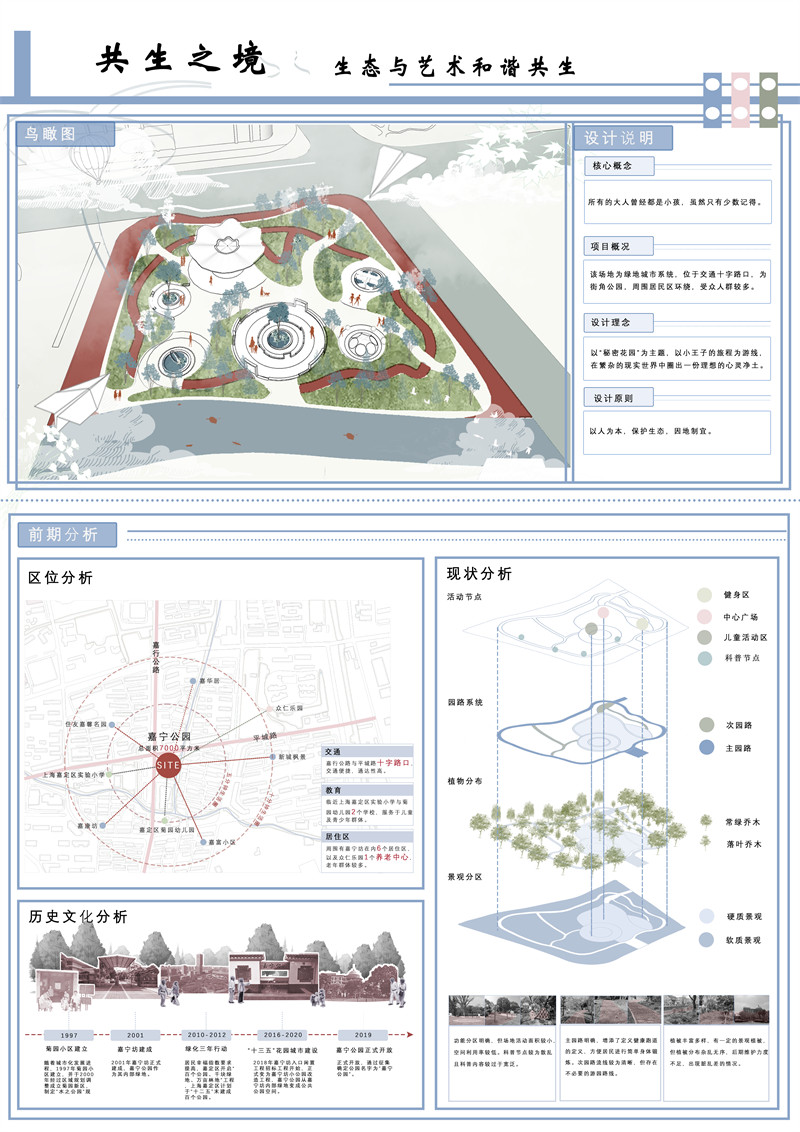

2.作品名:共生之境

3.设计理念及思路:

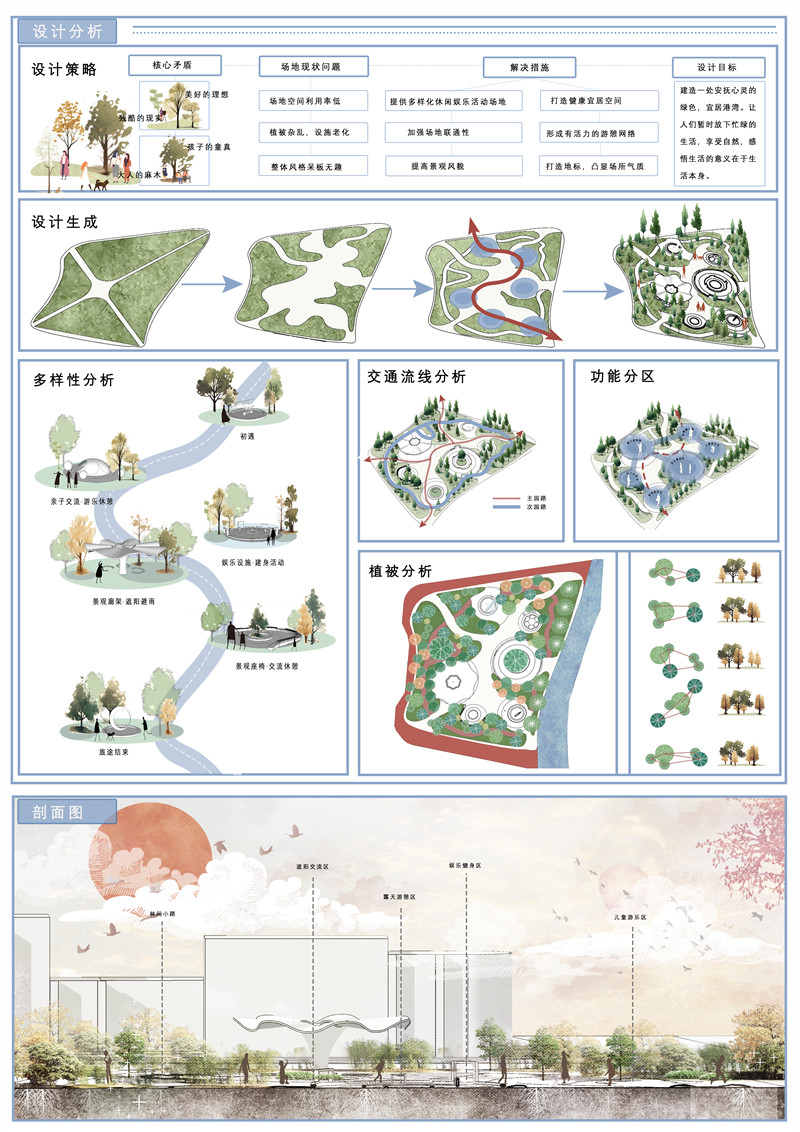

生态优先:以保护和恢复自然生态系统为首要任务,尊重场地原有地形、水系、植被等生态要素,构建可持续的生态循环。通过合理规划湿地、林地、草地等生态区域,提升公园的生态服务功能,如空气净化、雨水调节、生物栖息地保护等,让公园成为城市生态网络的重要节点,促进人与自然的和谐共生。

艺术融入:将艺术元素巧妙地融入景观设计之中,使公园不仅是自然的栖息地,更是艺术的展示空间。从公园入口的雕塑小品到园内的景观建筑、铺装图案、公共艺术装置等,每一处细节都精心雕琢,以艺术手法诠释自然之美,激发人们对自然与艺术的感知和思考,提升公园的文化内涵与审美价值。

互动体验:强调人与景观、艺术的互动性,设计多样化的体验空间和活动设施,鼓励游客参与其中。例如,设置生态科普步道,游客可近距离观察自然生态过程,了解生态知识;打造互动式艺术展览区,通过光影、声音、触感等多种媒介,让游客沉浸式感受艺术魅力;规划户外写生、摄影、手工制作等艺术创作区域,满足不同人群的兴趣需求,增强公园的趣味性和吸引力。

4.所选场地的具体位置:

上海市嘉定区菊园新区嘉行公路嘉宁公园。

5.场地分析:

功能布局:其功能分区相对较为明确,各个功能区域之间界限较为清晰,能够让使用者较为直观地辨别不同的功能范畴。但遗憾的是,场地内实际可供开展各类活动的面积较为狭小,这在很大程度上限制了其能够承载的活动规模与类型。而且,空间的整体利用率处于较低水平,未能充分挖掘和发挥出每一处空间的潜在价值,存在着不少空间被闲置或者未能得到合理整合利用的情况。同时,科普节点的设置缺乏系统性规划,分布显得较为散乱,没有形成一个有机的、便于游客参观学习的科普线路体系。再者,科普内容的涵盖面过于宽泛,没有聚焦于特定的主题或者受众群体进行深入挖掘与呈现,导致科普的深度和精准度大打折扣,难以给游客留下深刻且专业的科普印象。

交通流线:主园路的规划十分明确,它犹如一条清晰的脉络贯穿整个区域,并且别出心裁地增添了健康跑道的定义,这一设计巧妙地迎合了当下居民对于健康生活方式的追求,极大地方便了居民在园区内进行诸如散步、慢跑等简单的身体锻炼活动,为居民提供了一个便捷且安全的健身路径选择。而次园路的流线走向整体上较为清晰明了,能够引导游客较为顺畅地穿梭于园区的各个角落。不过,在次园路的布局中,存在着一些不必要的游园路线,这些路线可能会使游客在游览过程中产生迷惑,并且在一定程度上浪费了建设资源和游客的游览时间,对整体的游览体验产生了一些负面影响。

植被覆盖情况:该区域的植被种类呈现出丰富多样的特点,拥有一定数量和种类的景观植被,这些植被在不同的季节能够展现出各异的色彩与风貌,为园区增添了不少自然的生机与美感。但是,植被的分布却杂乱无序,缺乏合理的规划与布局,没有依据景观设计的美学原则或者功能需求进行有针对性的种植安排。再加上后期对于植被的维护力度严重不足,未能及时进行修剪、浇水、施肥以及病虫害防治等工作,使得许多植被生长状况不佳,甚至出现了枯萎、死亡的现象,从而导致整个区域呈现出脏乱差的不良局面,严重破坏了原本应有的自然景观氛围和整体视觉效果。

景观分区:其分区界限较为明确,不同的景观区域有着各自相对独立的特色与风格。然而,硬质景观在整个区域中所占的面积较大,并且分布较为集中,这些硬质景观大多仅具备单一的功能,例如只是作为简单的观赏小品或者通道设施,未能与周边的软质景观、功能区域等进行有机的融合与互动,从而导致空间的利用率较低,无法充分发挥出硬质景观在提升空间品质、丰富游览体验等方面的多重作用,使得整个景观体系缺乏整体性和连贯性,难以给游客带来丰富、多元且流畅的游览感受。

五、作品展示