一、作者信息

姓名:何韵婷、何毓玲

院校:四川艺术职业学院

院系专业:艺术设计系

二、指导老师信息

姓名:侯佳音

在校职务:教师

三、作品社媒链接

四、作品信息

1.工作流:Sketchup、D5渲染器、Indesign、Photoshop

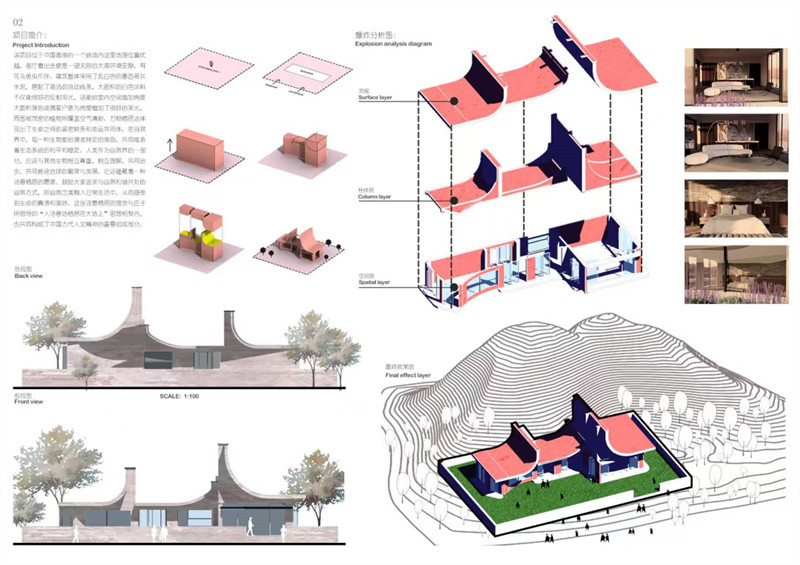

2.作品名:万物·栖居地

设计理念及思路:生态和谐:“万物栖居”强调了自然界中不同生物种群之间的和谐共生关系。它提醒人们要尊重自然规律,保护生态环境,确保各种生物能够在适宜的环境中 生存和繁衍。这种和谐共生的理念与道家思想中的“天人合一”观念相呼应,共同构成了中国古代生态智慧的重要组成部分。

生命共融:“万物栖居”还体现了生命之间的紧密联系和共同命运。在自然界中,每一种生物都扮演着特定的角色,共同维系着生态系统的平衡和稳定。人类作为自然界的一部分,应该与其他生物相互尊重、相互理解、共同进步,共同推动地球生命的繁荣与发展。

诗意栖居:从人文角度来看,“万物栖居”还蕴含着一种诗意栖居的愿景。它鼓励人们追求与自然和谐共处的生活方式,将自然之美融入日常生活之中,从而感受到生命的真谛和美好。这种诗意栖居的理念与庄子所倡导的“人诗意地栖居在大地上”思想相契合,共同构成了中国古代人文精神的重要组成部分。

4.所选场地的具体位置:香港太平山。

5.场地分析:

建筑介于文化和自然之间,建筑即使一个形式问题,也在同样重要的程度上。

建筑也涉及与大地的关系,如同农业一样,建筑的任务是守护大地,并在守护中改变大地的样貌,这就是海德格尔“泰然认知”(Gelassenheit)思想的含义所在。对于建筑来说,马里奥 博塔有关“场地建造”的主张要比那种唯我独尊的建筑创造更有价值。因此,建造远非只是技术问题,而且也与地形地点直接相关。还有尽管现代社会的发展呈现出一种私有化趋势,建筑还是不能等同于建造物,它应该关注公众空间的塑造,而不仅仅满足于私有领域。建筑的中心问题既与空间和形式有关,也与场所创造和时间因素有关。光,水,风,和气候都可以成为创造建筑的素材。万物栖居强调了自然界中不同生物中种群的和谐共生关系。它提醒人民要尊重自然规律,保护生态环境,确保各种生物能够在事宜的环境中生存和繁衍。这种和谐共生的理念与道家思想中的天人合一观念相呼应,共同构成了中国古代生态智慧的重要组成部分。也体现了生命之间的紧密联系和共同命运。在自然界中,每一种生物都扮演者特定的角色共同维系着生态系统的平衡和稳定。人类作为自然界的一部分,应该与其他的生物相互尊重,相互理解,共同进步,,共同推进地球生命的繁荣与发展。它鼓励人们追求与自然和谐共处的生活方式,将自然之美融入日常生活之中,从而感受到生命的真谛和美好。

空间规划:用自然光、流动空间和透明设计打造梦想家居。

将光、空间和透明性融入设计中是创造令人愉悦和有吸引力的空间的关键。这里有一些方法可以帮助你在设计中融入这些元素:

利用自然光:通过巧妙地设计窗户或其他开口,使自然光能深入到室内空间。自然光不仅能提高空间的美感,还能提高人们的幸福感和生产力。

创造流动的空间:避免使用封闭的墙壁或隔断,转而使用半透明的隔板或开放式布局来促进空间之间的视觉和物理连接。这种布局可以增强空间的流动感和开放性。

强调室内外连接:设计门和窗以最大化对景观的视野,创造一种室内外空间无缝连接的感觉。使用大面积的玻璃门窗可以让室内外的边界变得模糊,增强自然元素的融入。在设计初期就考虑空间的布局和功能流动,确保每个区域都能充分利用光线和视野。合理的空间规划可以提高空间的透明性和互动性,同时满足不同的使用需求。

功能区域明确划分:

居住区域:设置通透明亮的卧室和休息区,确保居住者的个人空间不受打扰。

阅读休闲区:提供安静、明亮的阅读环境,满足居住者的学习和工作需求。

绿化空间:在建筑周围布置丰富的绿化景观,如水池、花丛和树木,为居住者提供亲近自然的机会。设置户外休闲区,如户外伞、休闲椅和步道,让居住者可以在户外放松身心。

空间流畅与美观:通过合理的空间布局和流线设计,使居住者在建筑内部能够顺畅地移动。运用简洁而优雅的设计风格,如白色为主色调,搭配自然材料和装饰元素,营造出舒适美观的居住环境。这样的空间规划既满足了居住者的基本 需求,又体现了对环境的尊重和保护,为居住者打造了一个舒适、环保、可持续的居住环境。

五、作品展示