一、作者信息

姓名:陈瑶

院校:绍兴文理学院

院系专业:土木工程学院建筑学专业

二、指导老师信息

无

三、作品社媒链接

四、作品信息

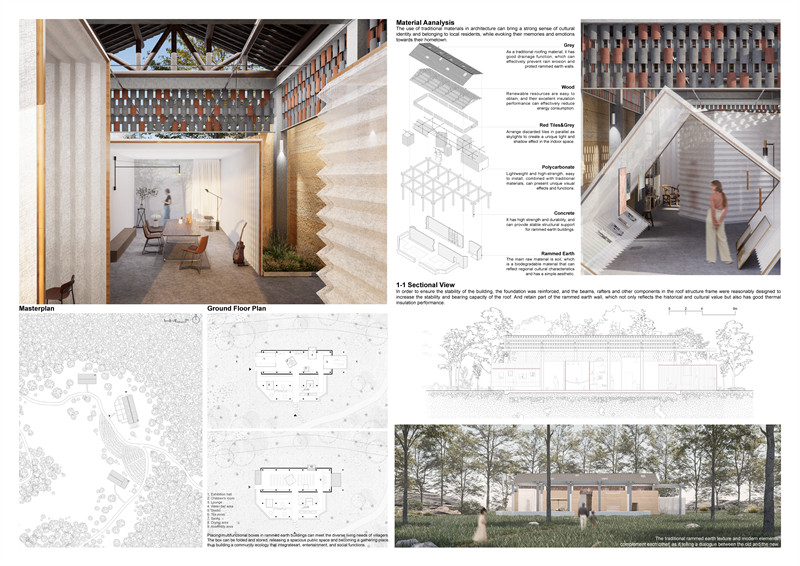

1.工作流:AutoCAD、Rhino、Adobe Photoshop、 Adobe Illustrator、D5渲染器、Grasshopper。

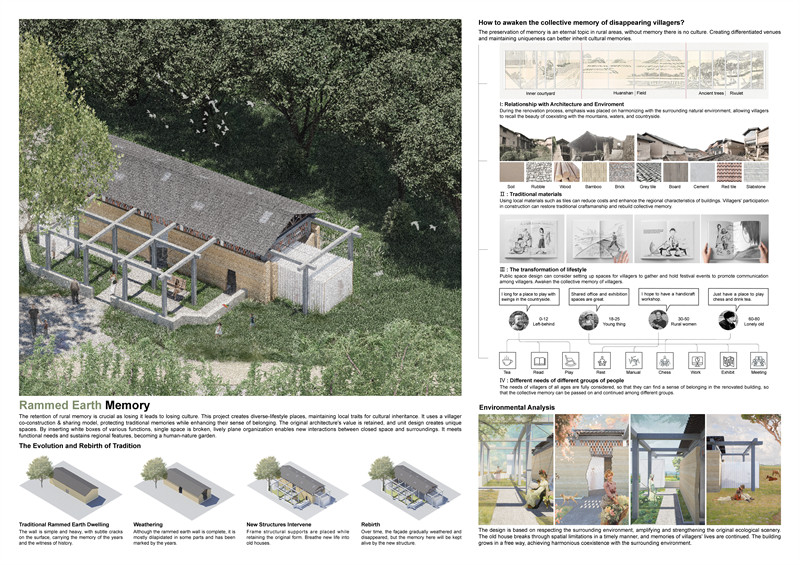

2.作品名:夯土记忆。

3.设计理念及思路:

在乡村的发展进程中,记忆的留存始终是永恒的话题,失去记忆则意味着失去文化。本项目以白杨村的夯土民居为切入点,这些民居作为村庄的历史见证者以及村民集体记忆的承载物,如今却面临着逐渐消逝的严峻困境。基于深入的在地性研究,本项目旨在通过打造具有差异化生活方式的场所,在保持在地特征的同时,更好的传承文化记忆,进而唤醒废弃夯土民居的活力,使其重新成为乡村村民相互交流以及文化传承的重要窗口,为乡村文化的延续与发展注入新的动力。

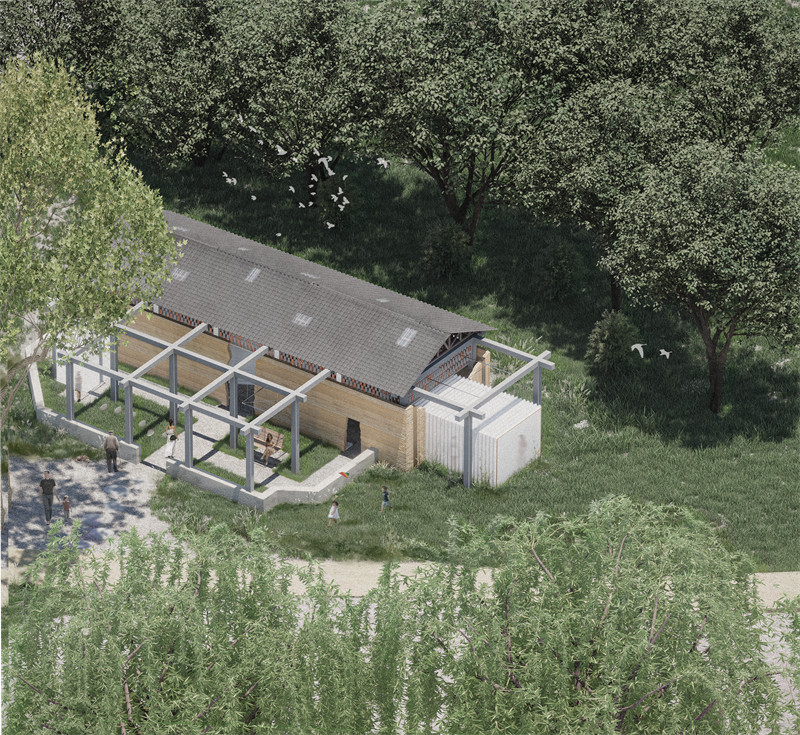

该项目采用村民共建共享的建造模式,激发村民归属感与认同感的同时使得传统文化记忆最大程度地受到保护与传承。此外,方案保留了原生建筑的价值部分,运用单元体设计手法创造独特多样建筑空间。设计的核心是通过置入功能各异的白色盒子,打破原本单一的空间形式,以活泼的平面组织促使封闭场所与周围环境产生新互动,在满足功能需求的同时延续地域性,使其成为人与自然的意趣之园。

4.所选场地的具体位置:浙江省湖州市安吉县白杨村。

5.场地分析:

夯土建筑是孝丰镇白杨村的三类建筑,建筑位于村委后山,由于年久失修,屋顶的瓦片可能会被风刮落或因雨水渗漏而损坏;墙体也会在长期的潮湿环境中逐渐剥落。采光太差、室内光线昏暗、地基受到雨水侵蚀会出现渗漏现象,面临倒塌问题,急需改造与修复。

6.设计策略:

设计方向聚焦于以下四个关键维度展开深入探究,即建筑与环境的有机融合、传统材料的有效运用、生活方式的传承与革新以及不同人群需求的全面兼顾,进而深入剖析问题:如何唤醒逐渐消逝的村民集体记忆?并分析提炼相对应的策略,通过夯土建筑的改造重塑乡村记忆脉络,促进乡村文化的传承与再生。

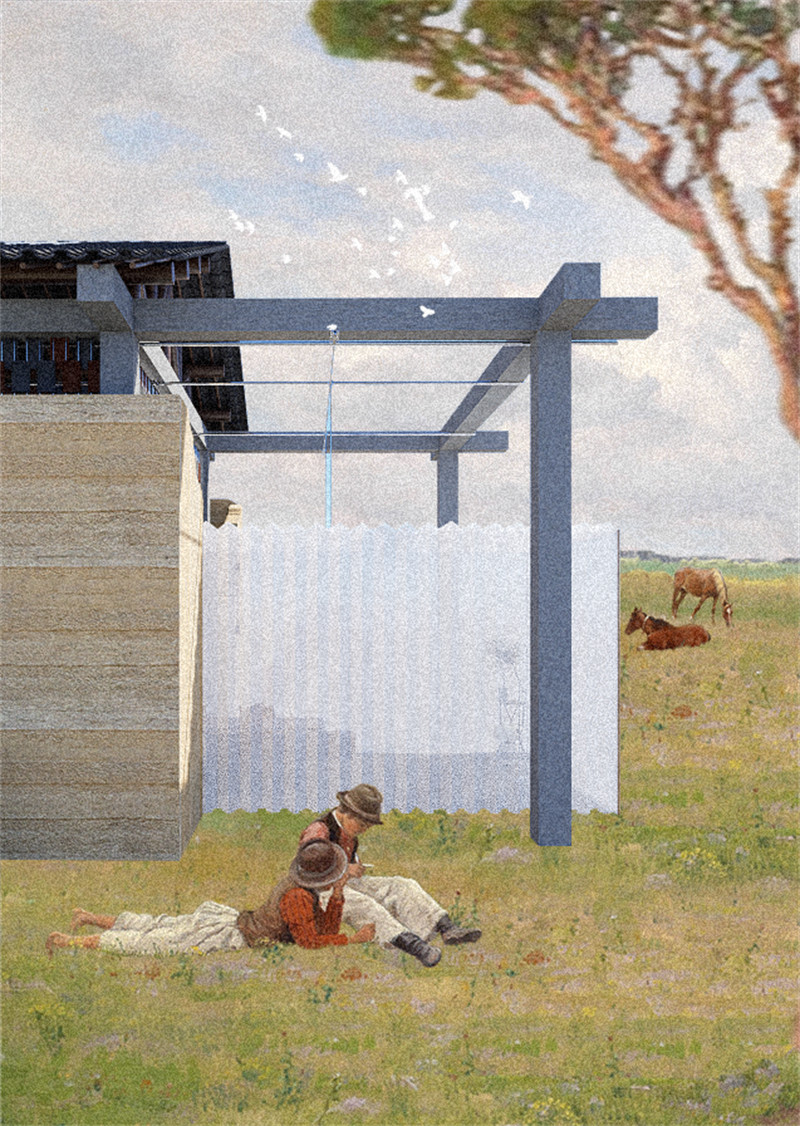

建筑与环境的呼应:在夯土民居改造时,紧密结合周边自然环境。通过分析当地山水田园的布局、气候特征等,使建筑的空间布局、外观形态与自然相契合。利用场地自然环境营造庭院景观,使村民回忆起曾经与山水田园共生的美好。

传统材料:运用当地传统夯土材料进行民居改造,通过保留乡村传统建筑的风貌与特色,唤醒村民对传统建筑特色的回忆。

生活方式的转变:考虑当下村民生活方式的变化,在改造中保留和传承有价值的传统生活习惯。例如保留宽敞的堂屋空间,便于村民集会与邻里交流互动。通过传统生活场景的延续,唤醒村民内心深处的集体记忆。

不同人群的需求:全面考虑不同年龄段村民的需求。为老年人设置舒适的晒太阳区域、为中年人打造安静的休憩角落、适宜的工作学习空间;为儿童规划安全的户外玩耍场地、富有教育意义的文化小空间。如此一来,各个年龄段的村民都能在改造后的夯土民居中找到与自身经历和情感相呼应的记忆点,促进集体记忆在不同群体间的传承与延续。

7.设计方案:

在夯土建筑中置入多功能盒子,可满足村民多元化的生活需求。该盒子能够折叠收起,从而释放出宽敞的公共空间,成为村民们分享故事的集会场所,以此来构建一个集教育、艺术、娱乐与社交功能于一体的社区生态。

五、作品展示