一、作者信息

姓名:杨爽雨、罗少华

院校:昆明理工大学

院系专业:建筑与城市规划学院建筑历史与理论

二、指导老师信息

姓名:杨大禹、唐莉

在校职务:教授、讲师

三、作品社媒链接

四、作品信息

1.工作流:AutoCAD、SketchUp、D5渲染器、PhotoShop

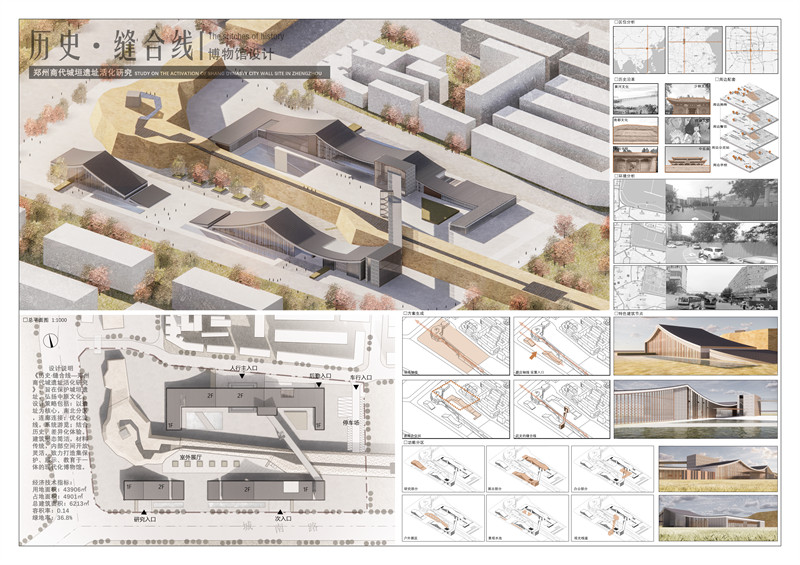

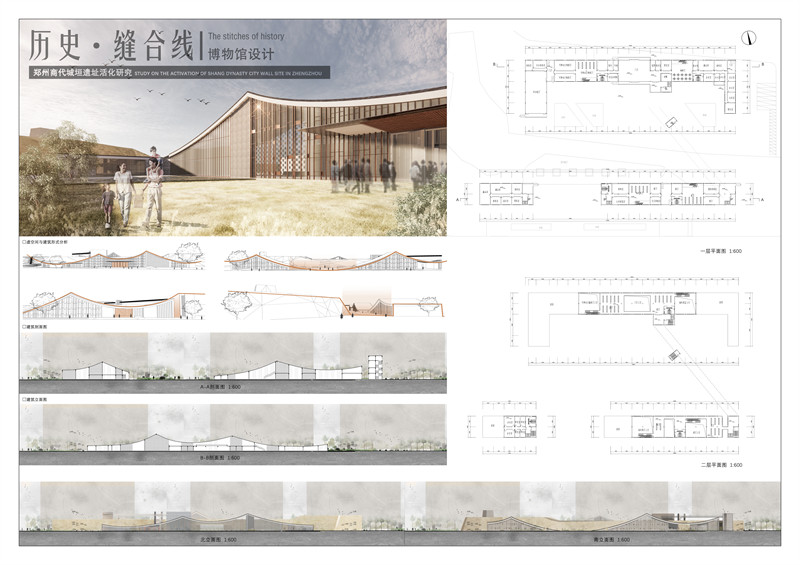

2.作品名:历史·缝合线 – 郑州商代城遗址活化设计

3.设计理念及思路:

《历史·缝合线—郑州商代城遗址活化设计》是精心打造的博物馆建筑设计项目,其位于中原文化发源地河南郑州,紧邻具有约 3600 年历史的商代前期都城遗址——郑州商城遗址,此地历史文化价值极高。然而设计面临地块支离破碎、与历史街区融合以及实现现代化博物馆功能三大挑战。

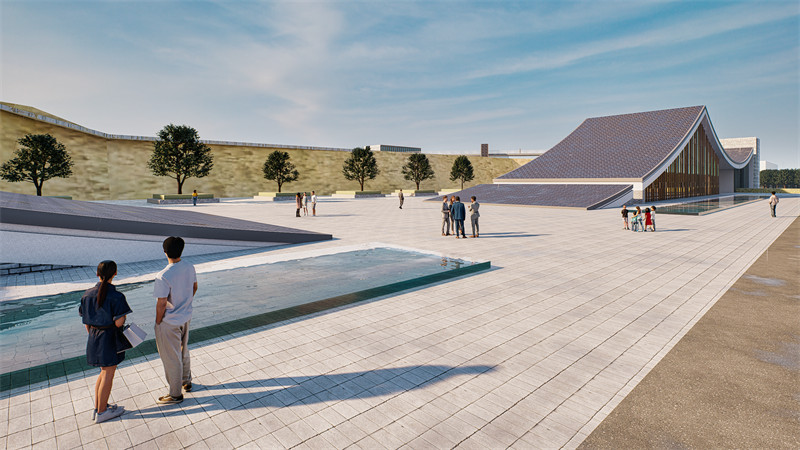

在设计理念与策略上,以城垣遗址为核心,将建筑划分为南北两部分,以连廊相连,在留存遗址的同时传播历史文化。这一布局借鉴城市微空间更新理念,借由精细化空间组织提升使用者体验与空间利用效率。优化空间流线,构建系统的参观游览路径,使参观者能更直观地领略历史文化的深邃与广袤,其灵感源于城市微更新策略,通过小范围、小规模局部改造达成空间活化与区域振兴之目的。结合历史文化营造差异空间体验,内部空间着重开放性与灵活性,借助合理布局与丰富内涵,塑造集保护、展示、教育、文化传播等多功能于一体的现代化场馆。建筑形态简洁有力,与城垣遗址相互呼应,传统材料与色彩的运用使其与周边环境相得益彰,既尊崇历史又彰显现代建筑美学追求。尤为强调文化传承的重要性,将深厚历史文化与现代商业活力交融,拟引入多元时尚业态,推动文化、商业、旅游及相关产业深度融合,助力城市更新与文化复兴。

而细节与特色方面,充分考量遗址保护需求,采半地下形式,借助透明玻璃幕墙,让参观者在馆内参观时能真切感受遗址的历史文化气息。借鉴城市微空间复兴计划理念,以一个个微案例逐步影响更广范围空间,激活社区乃至城市活力。微空间复兴并非仅打造美观场景,而是着力营造场所,于解决实际问题之际创造空间叙事性,使微空间成为小区域活力源泉并受大众喜爱。借城市微更新先改造公共空间,以此改善民生,提升社区居民生活品质,令老街区重焕生机。

《历史·缝合线—郑州商代城遗址活化设计》致力于让古老的历史文化在现代都市中延续生机与活力,为郑州城市发展注入源源不断的文化动力,使人们在感受现代都市魅力的同时,能深刻领略历史文化的厚重与深远意义。

4.所选场地的具体位置:河南省郑州市商代都城国家考古遗址公园西南部。

5.场地分析:

场地位于于河南省郑州市商代都城国家考古遗址公园西南部,西临二七商圈,其四至范围为南学街、南顺城街、城南路、南关街围合区域的西侧(东侧为遗址公园)。周边环绕着东汉文庙、唐代开元寺、元代北大清真寺、明代城隍庙与天中书院、清代岳式民居等众多不同历史时期的珍贵遗存。基地内部地势平坦,分布着城垣遗址与唐代夕阳楼遗址这两处极具价值的遗迹。城垣始建于商代中期,历经战国、汉代、宋代等多朝修建,文化积淀深厚。

五、作品展示