一、作者信息

姓名:周泓谷

院校:中国美术学院

院系专业:建筑设计学院

二、指导老师信息

姓名:无

在校职务:无

三、作品社媒链接

四、作品信息

1.工作流:Autocad、Rhino、D5渲染器、Photoshop、Idesign

2.作品名:箬岙村艺术中心

3.设计理念及思路:

该项目位于宁波宁海县箬岙村,拟解决该村被列为省级历史文化名村之后,所产生的建设旅游和文化衍生设施的需求,是一座公共艺术中心。

项目结合了当地特有的石窗花文化,旨在宣传和维护村内历史遗址,作为地标建筑吸引游客进入参观,并拓展丰富村民的生活体验,给村民提供一个文化熏陶和教育的公共场所。希望能解决箬岙村现有文化公共建筑匮乏的状况和缺乏游客吸引力的问题。

总体设计思路:

结合遗址,保留老墙脉络,结合石窗花文化将原有的H型清代的民居结构隐隐体现出来。

新设计的应是一个现代化的建筑,与原有来老墙相隔开,以白色的块嵌入老遗址中。

功能上应满足艺术展览,艺术讲座,艺术的活动。

总体形象要以融入周边的民居之中。

内部需要类似阿那亚丰富的空间效果,以打造若岙村网红出圈景点,吸引外来游客。

总体造型是多个白色坡屋顶房子与玻璃组合成的白色群落,仿造村中老屋拥挤的感觉,从形式上融入周边民居。材料上以白色混凝土为主,作为一种外来材料与周边本土灰暗青砖黑瓦的民居拉开距离,突出艺术中心作为新建建筑。

多个白屋的复杂组合使内部产生丰富的空间体验,但又明显感觉到单栋屋子存在的空间感,配合开窗产生丰富的光影效果。室内的丰富空间效果与雕塑感的形体适用网络上拍照打卡潮流,有助于打造箬岙村地标建筑,吸引网络流量带动旅游。

设计总体围绕大红石天井隐隐形成长廊。尊重了原本2处天井的位置,2者隐约夹合透露出往日的明清民居的H型回院结构。旧的灰雕门楼作为回院轴线上的总起。

采用不搞大拆大建的方式,最大限度保留原有建筑,注意拉开新建筑与老建筑的差距,以突显保护老建筑。大天井与灰雕门楼作为整个建筑的中心另一个小的天井则与一栋白屋相结合,使天井从室内延展到室外,残破的老墙则裸露在外。河边的老墙则穿插于白色屋中,作为一处室外庭院。新的白屋穿插在旧址中,串联起旧址,既丰富建筑材料肌理,也能保护利用古建筑,让艺术中心成为古建筑的介绍者。

整体流线是自北入口,环绕大天井一圈,经过石子路最后进入大天井。入口区域在河边留出一块灰空间供人观赏,插入的老墙形成一处庭院,可供人游走,往南为最大的展览区。对于西侧小天井,使用大半位于建筑内,使其能连通室内外。二层为活动区域,可以开展艺术手作活动,艺术教育等,设有露台可以开展户外活动。除主要环绕流线,还没置2条次要环绕流线,分别经由小天井到室外与老墙庭院,在局部产生小园林的游览感。

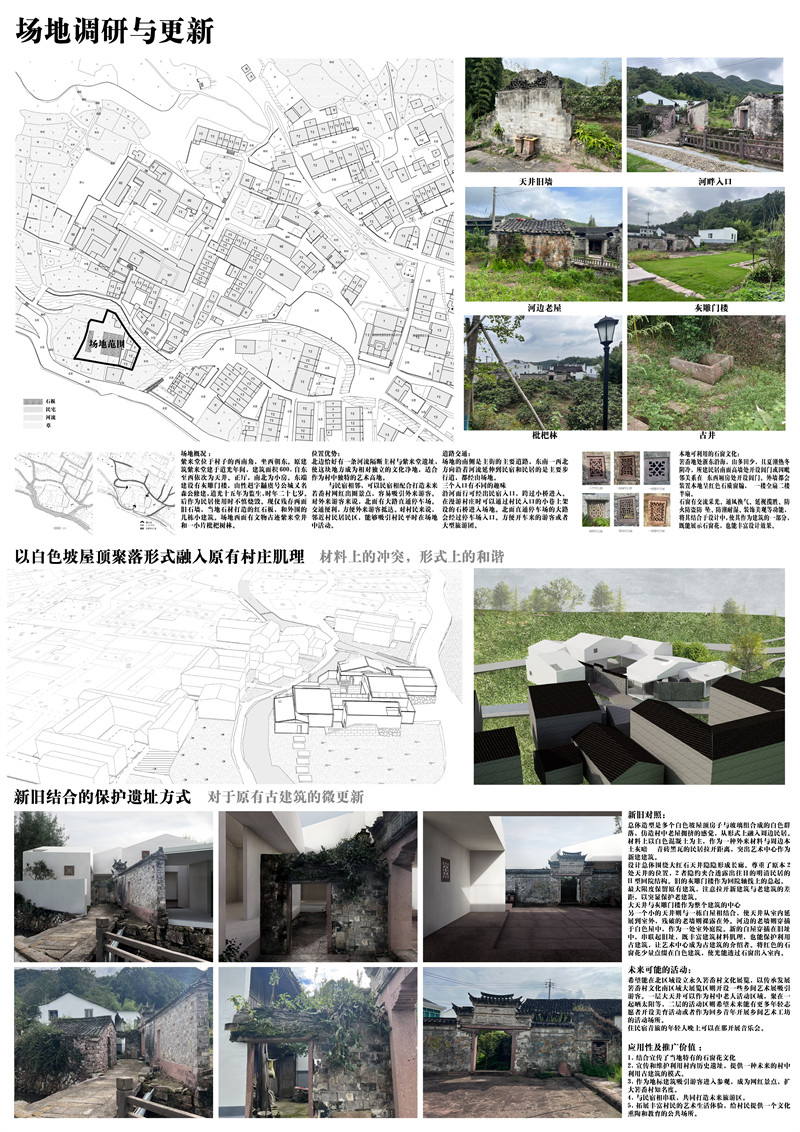

4.所选场地的具体位置:浙江省宁波市宁海县箬岙村紫来堂位于村子的西南角。

5.场地分析:

北边恰好有一条河流隔断主村与紫来堂遗址,使这块地方成为相对独立的文化净地,适合作为村中独特的艺术高地。

与民宿青旅相邻,可以相配合打造未来若岙村网红出圈景点,容易吸引外来游客。也可以成为民宿青旅的公共场所。对外来游客来说,北面有大路直通停车场。交通便利,方便外来游客抵达。对村民来说,邻近村民居民区,能够吸引村民平时在场地中活动。

场地有着便利的交通便利,南侧是主街的主要道路,东南一西北方向沿着河流延伸到民宿和民居的是主要步行道,都经由场地。对应不同道路设计了三个不同入口。沿河而行可经出民宿入口,跨过小桥进入。在漫游村庄时可以通过村民入口的小巷上架设的石桥进入场地。北面直通停车场的大路会经过停车场入口。方便开车来的游客或者大型旅游团。

现仅残存两面旧石墙,当地石材打造的红石板,和外围的几栋小建筑。

场地西面有文物古迹紫来堂井和一小片枇杷树林

东面和北面分别是村中的综合服务区和文化旅游区。

北面有村中的沟渠经过,南面是村中主街,流畅通达。

应用性及推广价值:

(1)结合宣传了当地特有的石窗花文化。

(2)宣传和维护利用村内历史遗址,提供一种未来的村中利用古建筑的模式。

(3)作为地标建筑吸引游客进入参观,成为长期的网红景点,扩大箬岙村知名度。

(4)与民宿青旅相串联,为民宿青旅提供公共活动区,共同打造未来旅游区。

(5)拓展丰富村民的艺术生活体验,给村民提供一个文化熏陶和教育的公共场所。

(6)提供一个未来开展大型艺术活动的场所。

五、作品展示