一、作者信息

姓名:孟颖欣、任岁岁

院校:内蒙古工业大学

院系专业:建筑学

二、指导老师信息

姓名:王志强

在校职务:副教授

三、作品社媒链接

四、作品信息

1.工作流:AutoCAD、SketchUp、Potoshop、D5渲染器、Lumion、InDesign

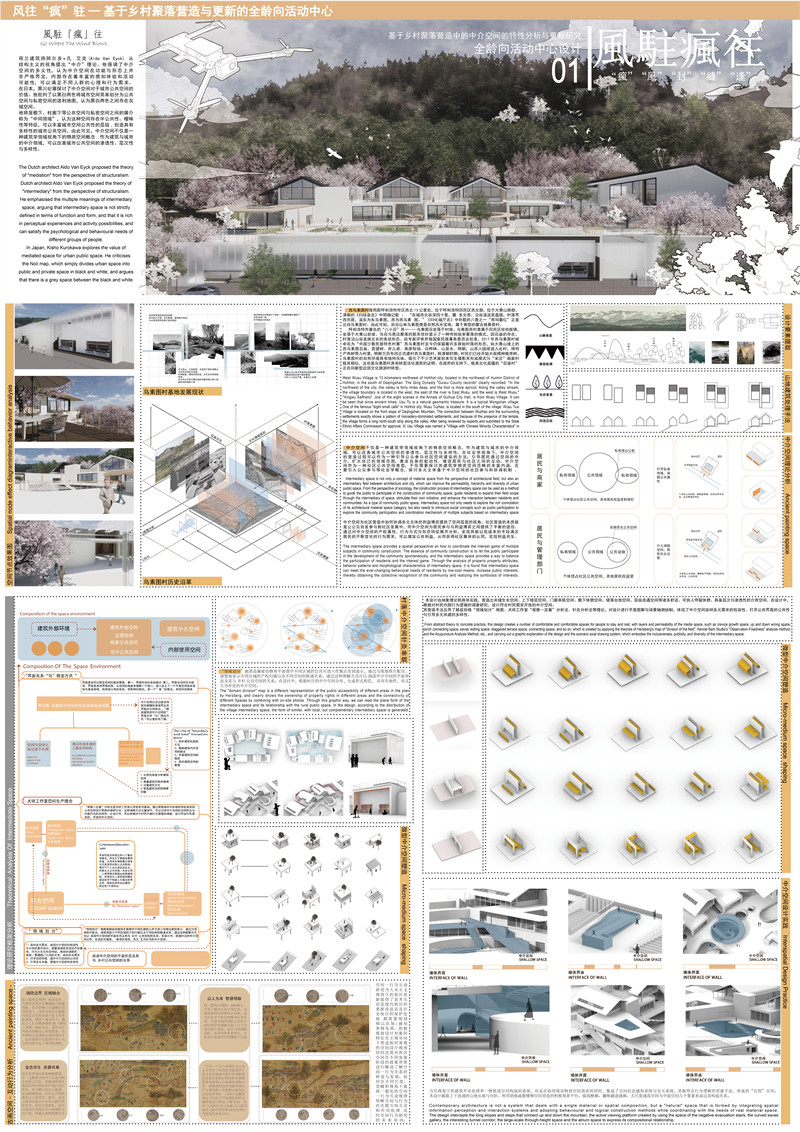

2.作品名:风往“疯”驻 – 基于乡村聚落营造更新的全龄向活动中心

3.设计理念及思路:

荷兰建筑师阿尔多·凡·艾克(AldoVanEyck)从结构主义的视角提出“中介”理论。他强调了中介空间的多义性,认为中介空间在功能与形态上并非严格界定,内部存在着丰富的感知体验和活动可能性,可以满足不同人群的心理和行为需求。在日本,黑川纪章探讨了中介空间对于城市公共空间的价值。他批判了以黑白两色将城市空间简单划分为公共空间与私密空间的诺利地图,认为黑自两色之间存在灰域空间。

其将屋檐下、柱廊下等公共空间与私密空间之间的媒介称为“中间领域”,认为这种空间存在半公共性、暖昧性等特征,可以丰富空间公共性的层级,创造具有多样性的公共空间。由此可见,中介空间不仅是一种建筑学领域视角下的物质空间概念,作为建筑与城市的中介领域,可以改善公共空间的渗透性、层次性与多样性。在社会学视角下,中介空间的营造过程可以作为一种引导公众参与社区空间建设的方法,引导居民通过空间的中介,扩大自己的领域范围,激发自身的能动性,增进居民与社区之间的互动。

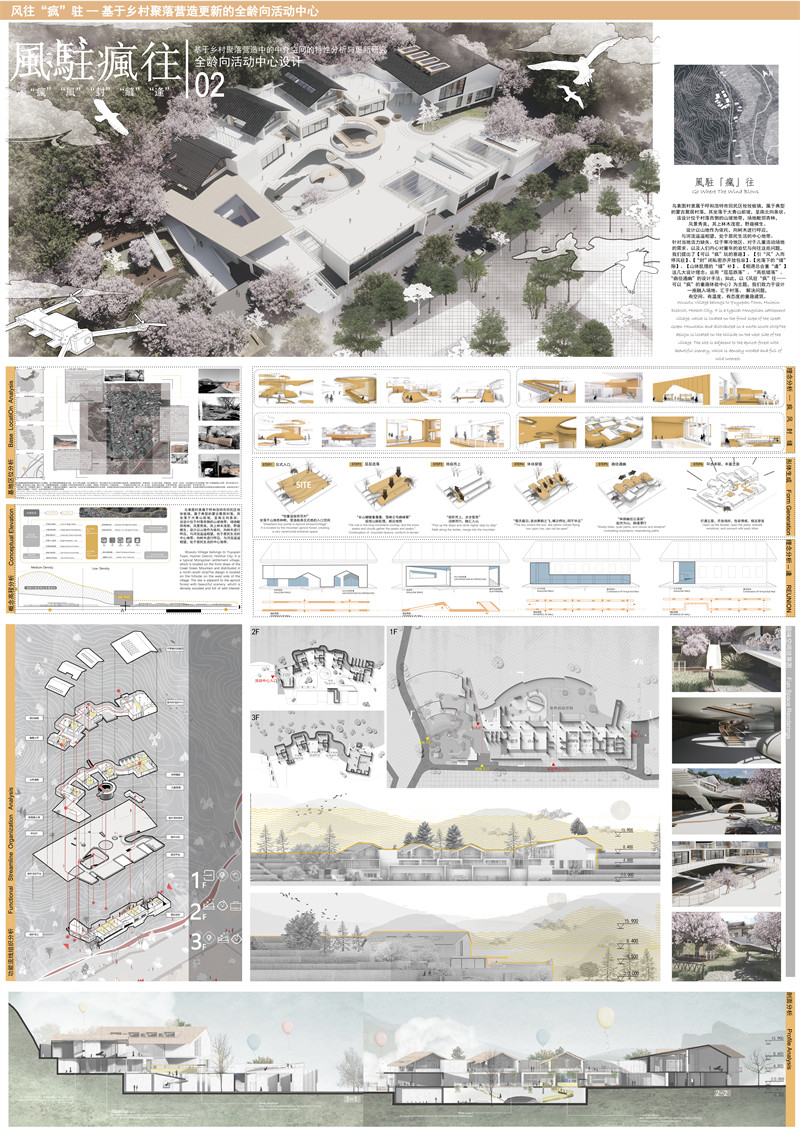

项目选址于村落西侧的山坡地带,场地与杏林毗邻,风光旖旎,林木繁茂,充满自然野趣。其以山地为依托,与周边树木相互呼应,与远处河流遥遥对望,处于居民生活的核心区域。鉴于当地活力匮乏、地处寒冷区域、居民对活动场地存在需求以及人们内心深处对童趣的追忆与向往等状况,本设计遵循从抽象理论到具体实践的路径,精心营造出诸如夹缝生长空间、上下错层空间、门廊串联空间、檐下休憩空间、错落台地空间、层级连通空间等一系列舒适宜人、可供人们停留休憩且富有层次与渗透性的介质空间。在设计进程中,依据对村民内部行为逻辑的深入调研,设计出契合村民需求且具开放性的中介空间。

据此,我们提出以下六大设计理念:

①【可以“疯”玩的意趣】:通过构建上下错层空间,实现彼此串联并置入节点,精心布局充满惊喜感的游玩体验;

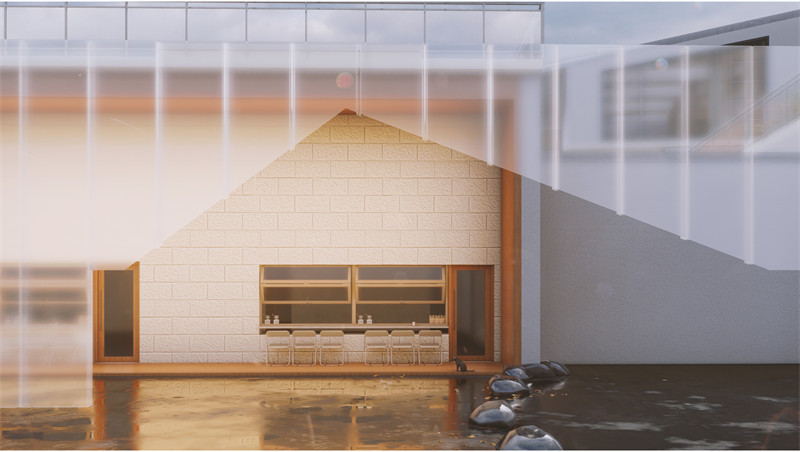

②【引“风”入而停风驻】:借助南面大面积玻璃构造,使自然光线与风得以引入,设置檐下休憩空间供人感受自然气息,同时借助厚实窗隔保障室内在严寒季节亦能适宜观赏;

③【“封”闭私密亦开放包容】:通过巧妙的隔断、遮蔽与通透元素的组合运用,营造出相对独立的静谧休憩空间,同时调整空间的通透界面,让内部的活动与外界产生互动与交融,实现从封闭私密到开放包容的灵活转变,满足不同场景下使用者对于空间性质的多元需求;

④【光落下的“缝”隙】:秉持 “当光落下便有了形状” 的理念,打造夹缝生长空间,在为活动中心增添趣味的同时,亦使树木能够于此生长;

⑤【山体肌理的“缝”补】:建造错落台地空间,使得整个建筑融于山脉绵延起伏之间;

⑥【相遇总会重“逢”】: 设置门廊串联空间与层级连通空间,便于人们在此自由穿梭,实现不期而遇的社交场景。

运用 “层层跌落”“高低错落”“曲径通幽” 等设计手法,使建筑逐步生长成型。“牧童遥指杏花村”,坐落于山地杏林之畔,营造极具仪式感的入口空间;“长山辙辙重叠叠,雪峰云屯峰峰聚”,延续山脉肌理并顺应地势,整体设计依山而建;“拾阶而上,步步登高”,人群可沿梯级行进,融入山体,最终抵达建筑;“翳天蔽日,沓如黄鹤之飞,鳞次栉比,罔不毕见”,塑造相互穿插互联的体块关系;“林荫幽径云溪绕”,营建起伏如山脉的体态,曲道于其间蜿蜒穿梭。最终达成打通建筑立面、开放场所空间、包容多元情感并实现相互连通的设计目标。

综上所述,我们致力于设计一座能够深度融入场地、与村落有机融合、有效解决现存问题、兼具空间感、温度感与态度的活动中心建筑,以微小的核心点辐射周边区域,凭借活跃的设计元素带动整片场域的活力提升。

4.所选场地的具体位置:内蒙古自治区呼和浩特市回民区攸攸板镇乌素图村。

5.场地分析:

乌素图村隶属于呼和浩特市回民区攸攸板镇,距呼和浩特市区西北13公里处,坐落于大青山前坡,属于典型的蒙古聚居村落,其呈南北向条状分布。清朝的《归绥县志》中明确记载:“在城西北谷深四十里,麓多文杏。沿谷溪流若盘肠,村落界西而居,溪东为东乌素图,西为西乌素图。”《归化城厅志》中所载的八景之一“杏坞番红”正是出自乌素图村。由此可知,自古以来乌素图便是自然风水宝地,呼和浩特市著名的“八小召”其一——乌素图召便坐落于村南。乌素图村至今仍保留着许多原始村落的形态,如大青山坡上的西乌素图召庙、菩提树、井儿梁、高原牧场、白桦林、山泉水。明朝时期引入特产杏树,至清朝村民已展开大规模种植。乌素图村独具韵味的自然环境吸引了众多艺术家前来写生摄影,其形成模式与“宋庄”画家村极为相近,这亦彰显出乌素图村具备转型活化的潜在资质。在政府的有力支持下,极具深厚文化底蕴的“召庙村”正朝着新型近郊文化旅游村加速转型。

该设计位于村落西侧的山坡地带,场地毗邻杏林,风景秀美,其上林木茂密,野趣横生。设计以山地作为依托,向树木进行呼应,与河流遥遥相望,处于居民生活的中心地带。针对当地活力缺失、位于寒冷地区、对于居民活动场地的需求、以及人们内心对童趣的追忆与向往等问题,我们提出【可以“疯”玩的意趣】、【引“风”入而停风驻】、【“封”闭私密亦开放包容】、【光落下的“缝”隙】、【山体肌理的“缝”补】、【相遇总会重“逢”】这几大设计理念;运用“层层跌落”、“高低错落”、“曲径通幽”的设计手法。如此,以《风往“疯”驻——基于乡村聚落营造更新的全龄向活动中心》为主题,以微小一点辐射整个周边,以活跃因子带动整片场域,我们力图设计一座融入场地、汇于村落,解决问题,有空间、有温度、有态度的活动中心建筑。

五、作品展示