一、作者信息

姓名:吴哲涵

院校:华南理工大学

院系专业:建筑学院建筑学

二、指导老师信息

姓名:无

在校职务:无

三、作品社媒链接

四、作品信息

1.工作流:Rhino、D5渲染器、AutoCAD、Photoshop

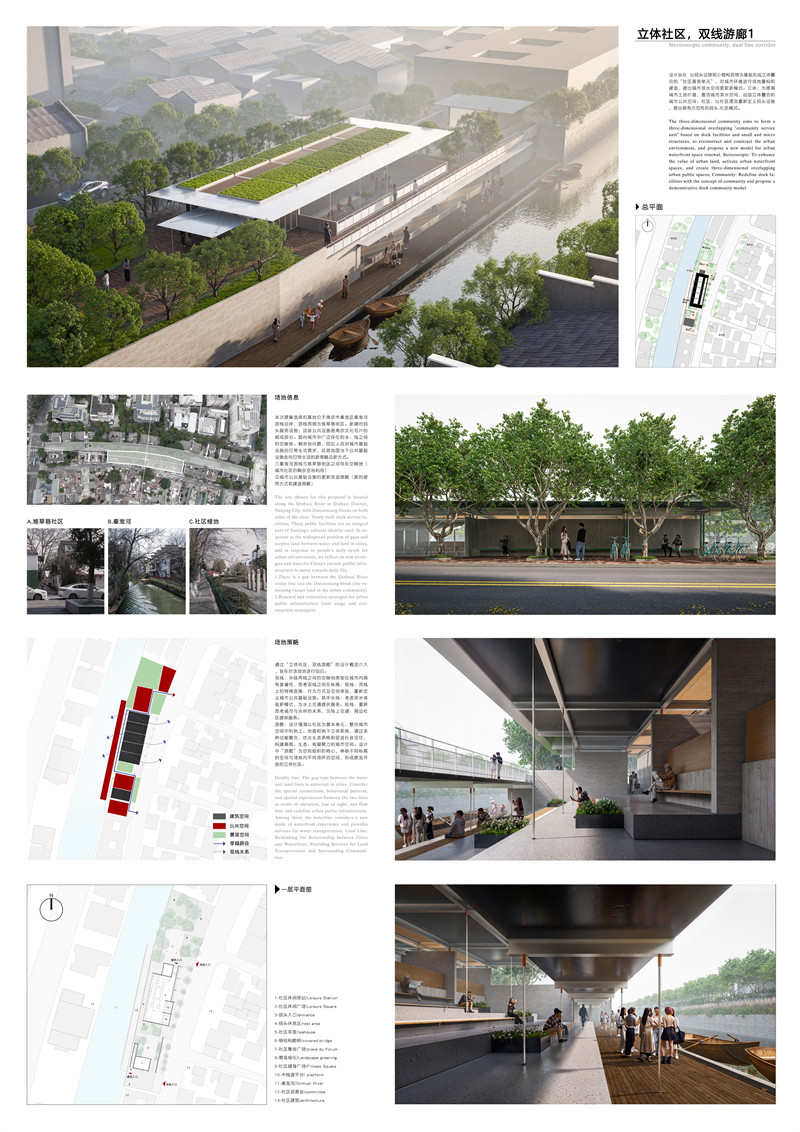

2.作品名:立体社区 双线游廊

3.设计理念及思路:

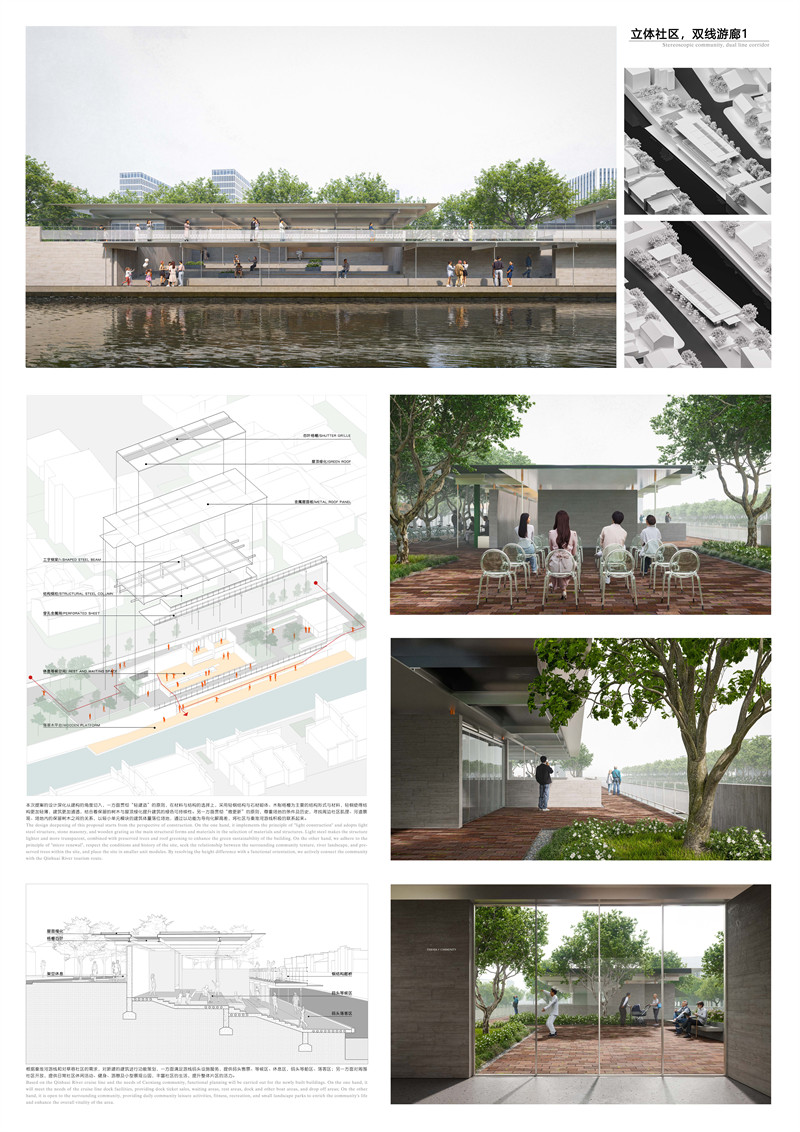

本次提案的设计深化从建构的角度切入,一方面贯彻“轻建造”的原则,在材料与结构的选择上,采用轻钢结构与石材砌体、木制格栅为主要的结构形式与材料,轻钢使得结构更加轻薄,建筑更加通透,结合着保留的树木与屋顶绿化提升建筑的绿色可持续性。另一方面贯彻“微更新”的原则,尊重场地的条件及历史,寻找周边社区肌理、河道景观、场地内的保留树木之间的关系,以较小单元模块的建筑体量落位场地,通过以功能为导向化解高差,将社区与秦淮河游线积极的联系起来。

4.所选场地的具体位置:南京市秦淮区秦淮河游线沿岸。

5.场地分析:

本次提案选择的基地位于南京市秦淮区秦淮河游线沿岸,游线两侧为堆草巷街区。新建的码头服务设施;这些公共设施是南京文化名片的组成部分,服务于传统秦淮画舫活动,还需要进一步加强其与陆上交通及社区生活的连接。

面向城市中广泛存在的水、陆之间的空隙地、剩余地问题,回应人民对城市基础设施的日常生活需求,反思我国当下公共基础设施走向日常生活的新策略及新方式。

①秦淮河游线与堆草巷街区之间存在空隙地(城市社区的剩余空地利用)

②城市公共基础设施的更新改造策略(新的使用方式和建造策略)

解决问题:

①设计理念:立体社区

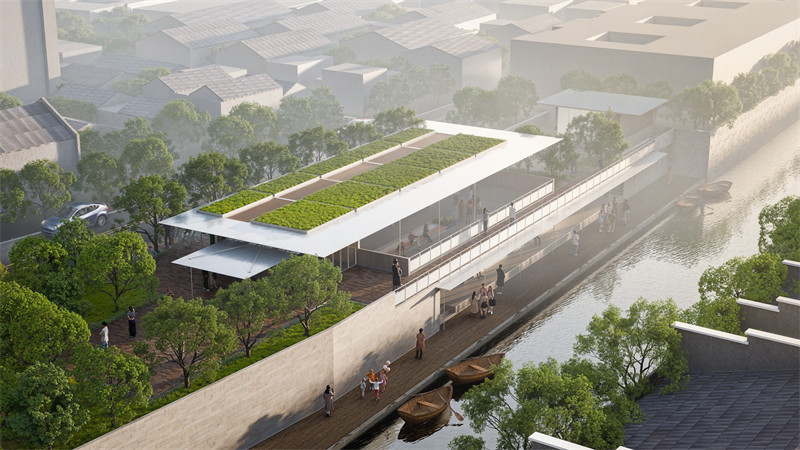

以码头设施和小微构筑物为基础形成立体叠合的“社区服务单元”,对城市环境进行场地重构和建造,提出城市滨水空间更新新模式。立体:为提高城市土地价值,激活城市滨水空间,创造立体叠合的城市公共空间;社区:以社区理念重新定义码头设施,提出具有示范性的码头-社区模式。

②场所联系:双线游廊(秦淮河——码头——社区)

通过“双线码头,立体游廊”的设计概念介入,旨在对该场地进行回应。双线:水陆两线之间的空隙地类型在城市内具有普遍性,思考双线之间在标高、视线、流线上的特殊连接、行为方式及空间体验,重新定义城市公共基础设施。其中水线:考虑滨水体验新模式,为水上交通提供服务。陆线:重新思考城市与水岸的关系,为陆上交通、周边社区提供服务。游廊:景观都市主义中“立体环境-社区单元”的理念强调以社区为基本单元,整合城市空间中的地上、地面和地下立体系统,通过多种功能复合,优化生态系统和促进社会交往,构建高效、生态、有凝聚力的城市空间。该提案中“游廊”为空间组织的核心,串联不同标高的空间与场地内不同场所的空间,形成更加开放的立体社区。

③功能叠合:码头服务、社区活动、市民休闲、便民服务

根据秦淮河游线和对草巷社区的需求,对新建的建筑进行功能策划,一方面满足游线码头设施服务,提供码头售票、等候区、休息区,码头等船区、落客区;另一方面对周围社区开放,提供日常社区休闲活动、健身、游憩及小型景观公园,丰富社区的生活,提升整体片区的活力。

④场所建构:轻建造、微更新

本次提案的设计深化从建构的角度切入,一方面贯彻“轻建造”的原则,在材料与结构的选择上,采用轻钢结构与石材砌体、木制格栅为主要的结构形式与材料,轻钢使得结构更加轻薄,建筑更加通透,结合着保留的树木与屋顶绿化提升建筑的绿色可持续性。另一方面贯彻“微更新”的原则,尊重场地的条件及历史,寻找周边社区肌理、河道景观、场地内的保留树木之间的关系,以较小单元模块的建筑体量落位场地,通过以功能为导向化解高差,将社区与秦淮河游线积极的联系起来。

五、作品展示