一、作者信息

姓名:梁洪彬

院校:湖南科技职业学院

院系专业:艺术设计学院(湘瓷学院)环境艺术设计

二、指导老师信息

姓名:黄胤程

在校职务:教师

三、作品社媒链接

四、作品信息

1.工作流:Photoshop、D5渲染器、SketchUp

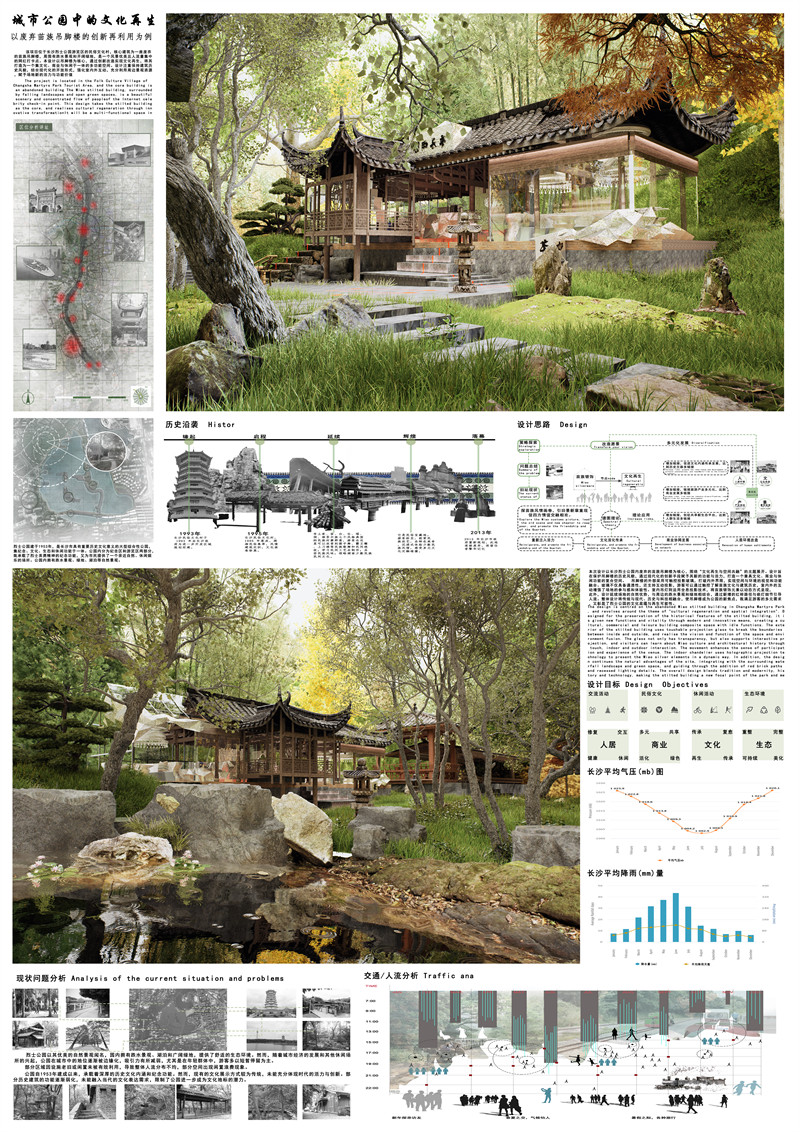

2.作品名:城市公园中的文化再生 – 以废弃苗族吊脚楼的创新再利用为例

3.设计理念及思路:

设计以“文化再生与空间共融”为核心理念,在保护建筑历史风貌的基础上,融入苗族传统文化与现代科技元素,通过空间设计让传统文化焕发出新的生命力。通过建筑内部与外部空间的互动,打破传统建筑的边界感,实现历史与现代、文化与功能的深度融合,打造一个既能满足游客多样化需求,又具有文化教育意义的创新场所。

本次设计选址于长沙烈士公园游览区内废弃的苗族吊脚楼。烈士公园建于1953年,作为长沙市具有重要历史文化意义的大型综合性公园,集纪念、文化、生态与休闲功能于一体,承载了深厚的城市记忆和人文情感。园内的民俗文化村于1995年建成,展示了湖南多个少数民族的建筑特色与文化风情,曾吸引大量游客参观体验。然而,随着城市规划调整和功能转移,该区域逐渐废弃,现仅少数建筑保留营业,大部分空间闲置。

在对场地进行考察时发现,尽管建筑老旧,该区域依然吸引不少游客前来拍照打卡,尤其是吊脚楼及周边跌水景观成为网红地标。基于此,本设计旨在通过保护与创新相结合的方式,激活这一废弃场所,赋予其新的功能与活力,将其打造为集文化传承、商业体验与社交休闲于一体的复合型文创空间。

空间细节设计:

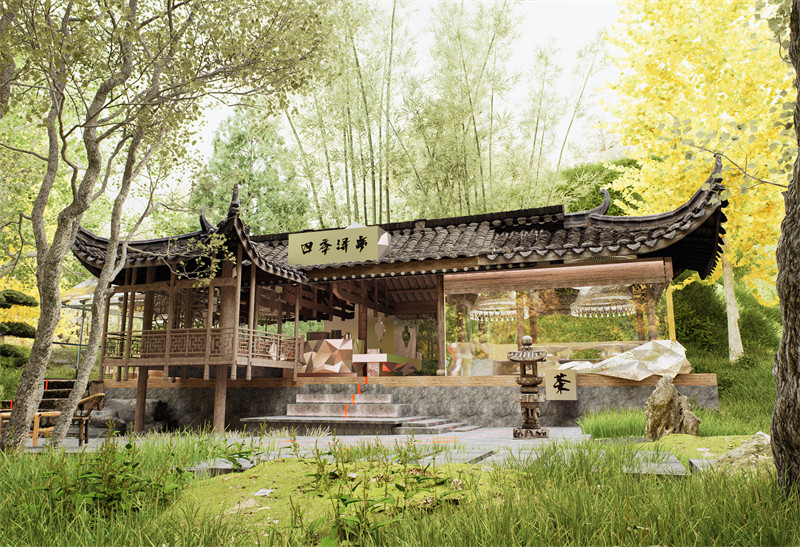

文化元素的提取与运用:吊脚楼的装饰设计融入了苗族银饰元素,结合苗族传统习俗“打三朝”的意象——为新生儿佩戴银饰以祈福。建筑翻新被赋予“重生”的意义,设计中提取银饰的圆环形态并进行艺术演化,将其折叠、重组后应用于建筑外立面装饰,既延续了苗族文化内涵,也增强了建筑的视觉张力。室内家具、灯具等细节也采用苗族银饰的形态语言,使传统文化在现代语境中得到再现。

互动玻璃墙设计:为了打破传统建筑的室内外界限,设计采用整块可触控OLED玻璃作为外墙。玻璃的通透性使室外景观自然融入室内空间,同时互动触控功能进一步增强了场地的参与感。游客可以通过触摸屏幕浏览投影内容,如吊脚楼的历史、苗族文化和区域变迁等信息,体验文化与科技结合的全新空间形式。

全息投影技术的应用:室内吊灯采用全息投影技术,将苗族银饰的动态影像投射到空间中,营造出科技感与文化深度兼具的氛围。这种动态展示方式让空间的文化表达更加生动,与传统静态装饰形成对比,吸引游客驻足感受。

动线与景观设计:建筑周围已有的大型跌水景观与开阔绿地为设计提供了天然的生态基础。设计中新增了一条贯穿吊脚楼与玻璃房的红砖路径,路径上嵌入地灯,形成引导性的空间动线,同时增强场地的仪式感。建筑整体形态与周边景观融为一体,创造了开放而富有活力的休闲环境。

功能与价值:本项目通过文化再生和创新改造,不仅赋予吊脚楼新的商业与社交功能,还通过设计表达延续了苗族文化的独特内涵。改造后的空间将成为烈士公园内新的活力中心,为游客提供文化体验、休闲娱乐和社交互动的综合场所,同时也为长沙市的历史文化保护与利用提供了一种新思路。

文化价值:通过提取和演绎苗族银饰及传统习俗,将地方文化融入现代空间设计中,增强了场地的文化传承与教育功能。

商业价值:新增的文创商业功能吸引更多游客,同时为本地经济注入活力,提升公园整体的吸引力与竞争力。

生态价值:设计充分利用现有的自然景观资源,通过透明材质和开放设计,实现建筑与环境的共生共融。

本设计以废弃苗族吊脚楼为载体,通过现代化改造与文化传承的结合,让这一历史建筑焕发新生。设计不仅强化了室内外空间的互动与融合,也为长沙烈士公园注入了新的文化与商业活力,成为传统与现代交汇的创新典范。未来,这一场所将作为文化再生的成功案例,为城市的文化保护与发展提供更多可能性。

4.所选场地的具体位置:湖南省长沙市烈士公园游览区内废弃的苗族吊脚楼。

5.场地分析:

场地位于公园游览区核心地带,周围有跌水景观、绿地和石板路径,环境优美且交通便利,具备较高的可达性与开发潜力。吊脚楼作为主要建筑,具有典型的苗族建筑特色,是民俗文化村的重要历史遗存。

设计首先保留并修缮吊脚楼的主体结构,以保护其历史价值。同时在建筑旁新增一座现代玻璃房,采用整块可触控OLED玻璃作为外墙,实现内外空间的视觉与功能互动。室内外设计通过透明材质和动态投影技术的使用,让建筑融入自然环境,创造开放、通透的空间体验。

五、作品展示