一、作者信息

姓名:徐浩宸、吴昕垚、黄海格、崔凌鹤、赵锦翔、龚学凯

院校:鲁迅美术学院

院系专业:建筑艺术设计学院环境艺术设计

二、指导老师信息

姓名:金常江、刘健

在校职务:副院长、副院长

三、作品社媒链接

四、作品信息

1.工作流:在设计该作品过程中,前期采用手绘的形式进行空间整体布置,包括平面、立面、剖面等,在确定空间基本关系的基础上采用sketch up草图大师软件进行空间体块推演,判断空间中的关系。在确定空间关系后,采用rhino犀牛建模软进行完善和丰富,并最终将空间模型完善完整。之后,运用D5渲染器学生版,进行材质调整、打光、调节参数等,并渲染图片及制作视频,渲染图部分为后期ps调整。

2.作品名:未来智造·感官工厂实验 – 基于空间现象学理论下的沉浸式体验工坊设计

3.设计理念及思路:

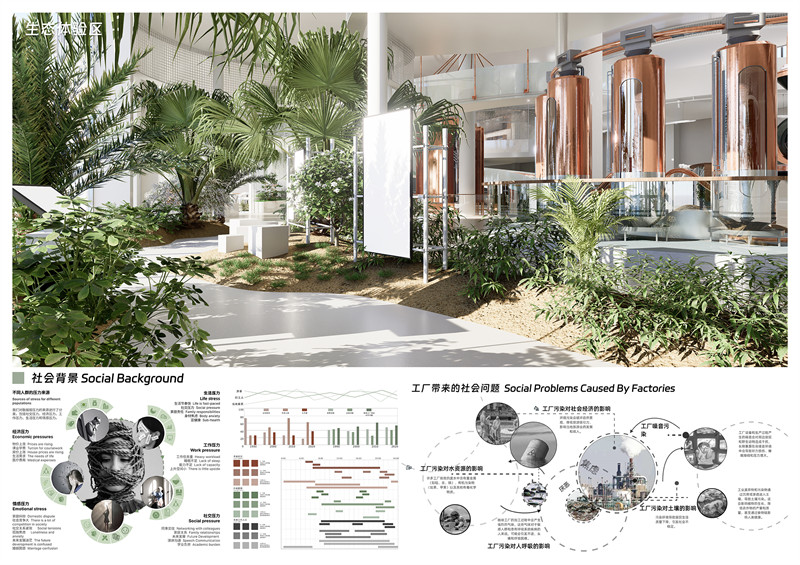

项目名为未来智造·感官工厂实验——基于空间现象学理论下的沉浸式体验工坊设计。旨在打造自然和谐、沉浸式的咖啡体验空间。结合人们对咖啡的喜爱与对减压的需求,利用多元布局、创新技术和数字化手段,营造轻松愉悦的氛围。融入绿色可持续理念及咖啡文化的展示,为顾客提供集视觉,味觉等五感于一体的休闲交互体验。

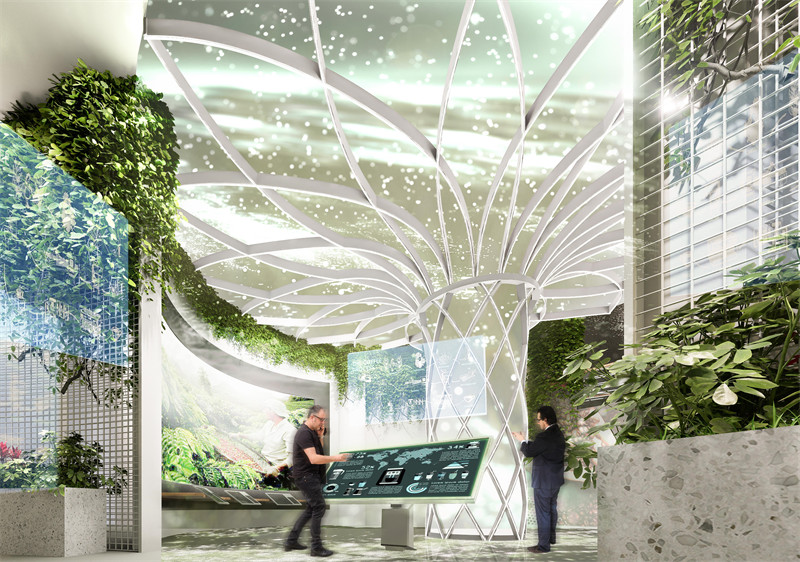

在空间中,项目利用绿植、自然光纤等元素,营造一个充满生机的艺术空间,让观众在欣赏艺术的同时,感受到自然的美好。在确定项目定位之前,我们思考了咖啡,工厂分别与社会时代之间的矛盾与关系。从咖啡角度,我们都不难发现,在现代社会中,人们的生活节奏越来越快,压力也越来越大。

我们从现状中的社会现象与人们的需求引入,社会中人们的焦虑情绪和环境问题值得我们深思,通过调研我们发现人群主要希望拥有轻松沉浸式的咖啡体验氛围。我们在思考中,希望打造自然可持续,沉浸式体验的空间。我们将空间的营造策略分为五部分:空间,丰富参观动线;生态,打造沉浸式自然;文化,咖啡文化展示与体验;产业,高品质新型咖啡工厂;配套,多元化的服务手段。效果呈现中,辅助数字化技术,互动装置等具体打造智慧生活空间。我们从诗句“久在樊笼里,复得返自然”中获得启发,利用充满生机的绿植和数字化的植物装置,打造空间,使人们在快节奏生活中,拥有一片“偷得浮生半日闲”的自然惬意的空间。在材质及色彩的运用上,多采用玫瑰金与白色,并结合绿色作为点缀,选用人造大理石、黄铜、铝合金、金属丝网等作为主要材料。

我们从群体需求入手,分为顾客人员流线,工厂办公人员,以及生产流线。参观者主要参观,体验,购买路线需求。办公人员独立一条办公会议的路线。生产线为原料,加工生产,包装等部分。我们在空间体块推演过程中,着重想要表达的是建立多层次的空间,想要打破传统建筑的单调感和空间的边界,增加空间的层次感和立体感。在通过空间行为和人心理学角度出发,充分考虑功能需求和流线组织,同时使建筑空间更具有吸引力和辨识度。我们在推敲空间中,充分结合前期我们对于功能,人流动线的把控和分析。我们将项目平面进行完善,项目共分为两层,一层为咖啡工厂本身生产流线。跃层为顾客体验流线。二层为咖啡博物馆参观流线。

一层熟豆区,螺旋上升的旋转楼梯引领着观者的视线,在画面中跃动,以其独特的魅力和设计感,将观者带入一个充满浪漫与自然的咖啡世界。这种设计不仅赋予了空间动态的美感,还营造出一种身临其境的氛围,让每一位进入的客人都仿佛置身于一个艺术与咖啡交融的梦境中。我们将空间绘制成故事板,分成不同区域进行介绍,通过故事板的讲解,让观者更好的了解我们的咖啡工厂空间。右侧是二层的咖啡历史文化展示区效果图。我们将空间绘制成故事板,分成不同区域进行介绍,通过故事板的讲解,让观者更好的了解我们的咖啡工厂空间。右侧是二层的咖啡历史文化展示区效果图。其他区域效果图,包括交互装置体验区、AIGC技术体验区、咖啡制作体验区、咖啡烘焙区、咖啡产品零售区等。在空间建模基础上,我们采用3D打印技术,将模型还原到现实中,更方便观者了解空间。

在研究完空间基础上,我们对于线上服务设计进行尝试,通过对用户画像的分析,组建空间服务信息框架,并制作出手机APP样机低保真原型图。在空间视频介绍中,我们将呈现出高保真样机作品。

4.所选场地的具体位置:中国江苏省苏州市苏州工业园区乔宣烘焙工坊。

5.场地分析:苏州工业园区咖啡烘焙工厂位于苏州市工业园区胜浦分区界浦路61号A栋,在整个苏州工业园区的东部,周边2公里内工厂众多,大多为食品厂、科创园和装备制造公司等轻工业工厂。厂区周边主要干道有,北侧为江浦路、东侧为界浦路、南侧为金胜路、西侧为尖浦路,且周边有常嘉高速、京沪高速等。工厂的南侧和东侧为云龙村、红梅村、马庄村等村落隔吴淞江相望,北侧和西侧2公里以内均为工厂,周边住宅、商业较少。

五、作品展示