一、作者信息

姓名:邓晶峰、李浩宁

院校:东南大学

院系专业:建筑学院 土木水利专业、建筑技术科学

姓名:鲁俊逸

院校:华南理工大学

院系专业:建筑设计

二、指导老师信息

姓名:戴航

在校职务:教授、博士生导师

三、作品社媒链接

四、作品信息

1.工作流:Rhino(建模),D5渲染器(渲染),Photoshop(后期),Illustrator(分析图绘制),Indesign(排版)

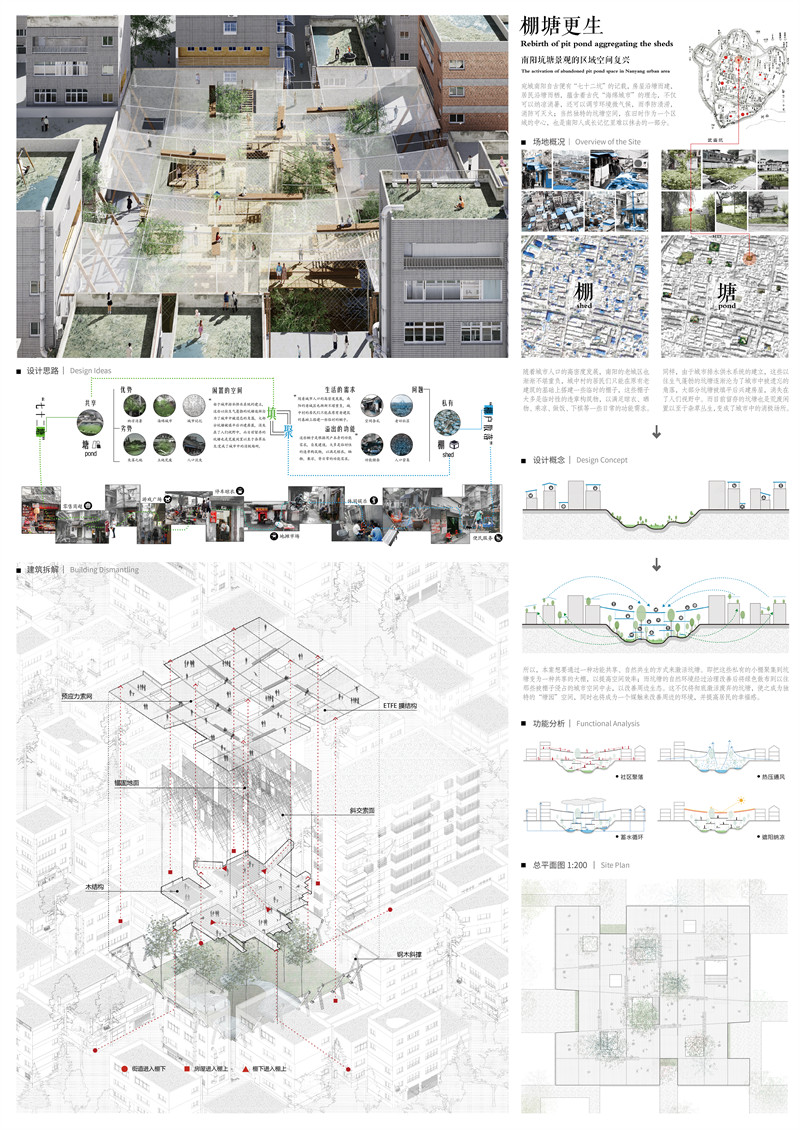

2.作品名:棚塘更生 – 南阳坑塘景观的区域空间复兴

3.设计理念及思路:

本案想要通过一种功能共享、自然共生的方式来激活遗留的坑塘空间区域。即把这些周边私有的小棚聚集到坑塘变为一种共享的棚塘空间,以提高利用效率;棚子自上而下生长,而坑塘生态系统经过治理恢复后自下而上生长,实现自然与生活的双向奔赴;这不仅将彻底激活废弃的坑塘,使之成为独特的“塘园”空间,同时也将成为一个媒触来改善周边的环境,并提高居民的幸福感,甚至让坑塘再生为南阳新时代的城市标志。

4.所选场地的具体位置:

河南省南阳市宛城区新华路解放路路北武庙坑

5.场地分析:

宛城南阳自古便有“七十二坑”的记载,房屋沿塘而建,居民沿塘而栖,蕴含着古代“海绵城市”的理念,不仅可以纳凉消暑,还可以调节环境微气候,雨季防渍涝,消防可灭火;当然独特的坑塘空间,在旧时作为一个区域的中心,也是南阳人成长记忆里难以抹去的一部分。随着城市人口的高密度发展,南阳的老城区也渐渐不堪重负,城中村的居民们只能在原有老建筑的基础上搭建一些临时的棚子,这些棚子大多是临时性的违章构筑物,以满足晾衣、晒物、乘凉、做饭、下棋等一些日常的功能需求。同时,由于城市排水供水系统的建立,这些以往生气蓬勃的坑塘逐渐沦为了城市中被遗忘的角落,大部分坑塘被填平后兴建房屋,消失在了人们视野中,而目前留存的坑塘也是荒废闲置以至于杂草丛生,变成了城市中的消极场所,武庙坑及其周边的老城区域就是面临这样一个矛盾问题的空间典型。

6.建构逻辑:

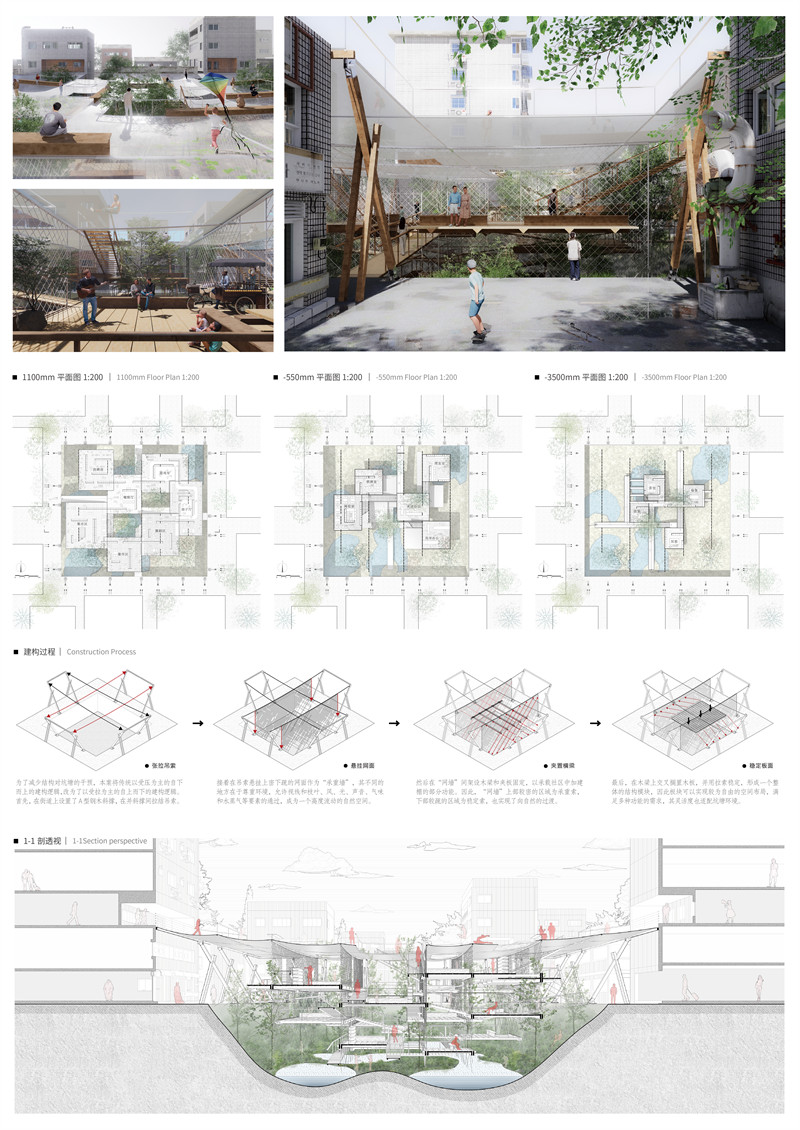

为了减少结构存在对坑塘的干预,本案将传统以受压为主的自下而上的建构逻辑,改为了以受拉为主的自上而下的建构逻辑。首先,在街道上设置了A型钢木斜撑作为主要竖向支撑构件,在并斜撑间拉结钢索作为主要横向支撑构件,类似与索网结构,分为承重索和稳定索;接着在索网下悬挂网面作为类似墙体的构件,最后在“网墙”间架设木梁和模板承载水平向功能布置。与传统混凝土墙相比,“网墙”不同的地方在于尊重空间,允许视线和枝叶、风、光、声音、气味、水蒸气等要素的通过,在满足当下功能空间需求的同时,成为一个彻底解放感官的暧昧的自然空间。

五、作品展示