一、作者信息

姓名:李浩、张馨月、聂子丁、李炜潞、欧鸿钰

院校:重庆交通大学

院系专业:建筑与城市规划学院建筑学、风景园林、城乡规划

二、指导老师信息

姓名:谢思思、徐辉

在校职务:讲师

三、作品社媒链接

四、作品信息

1.工作流:SketchUp、D5渲染器、Photoshop

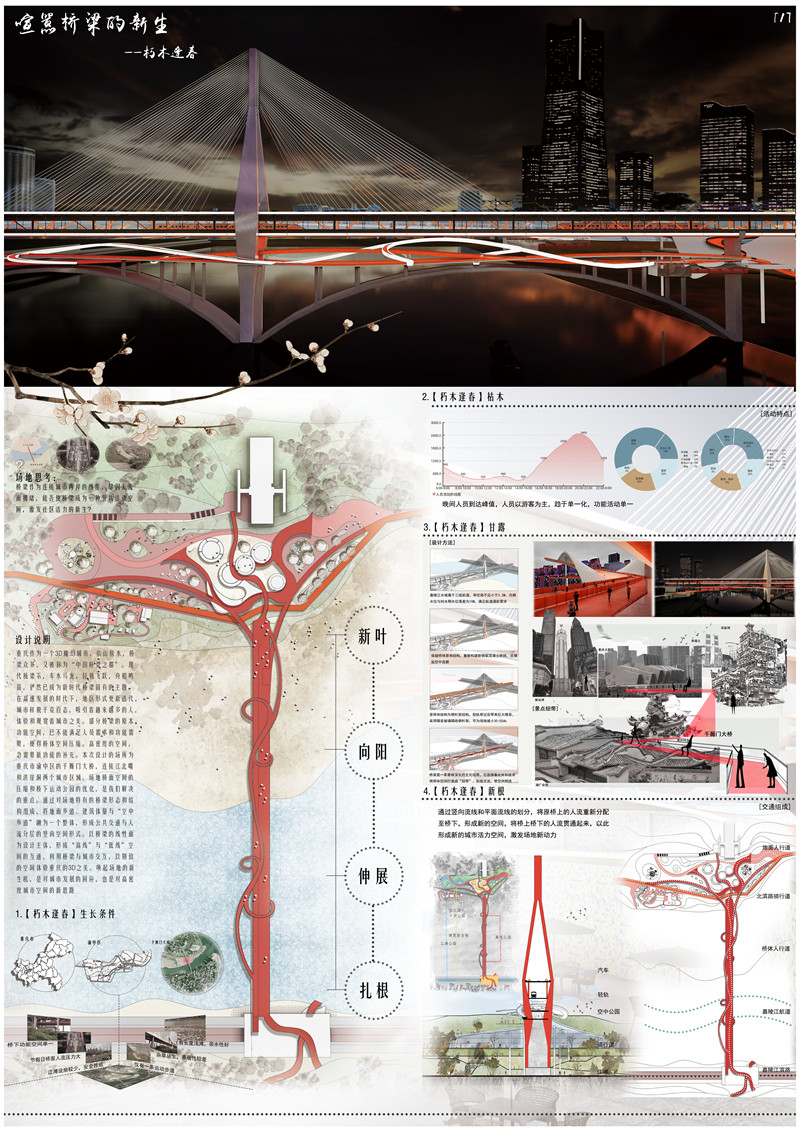

2.作品名:喧嚣桥梁的新生——朽木逢春(现代桥梁微更新)

3.设计理念及思路:

重庆作为一个3D魔幻城市,依山傍水,桥梁众多,又被称为“中国桥梁之都”。现代桥梁下,车水马龙,轻轨飞跃,舟船鸣笛,俨然已成为新时代桥梁固有的主题。

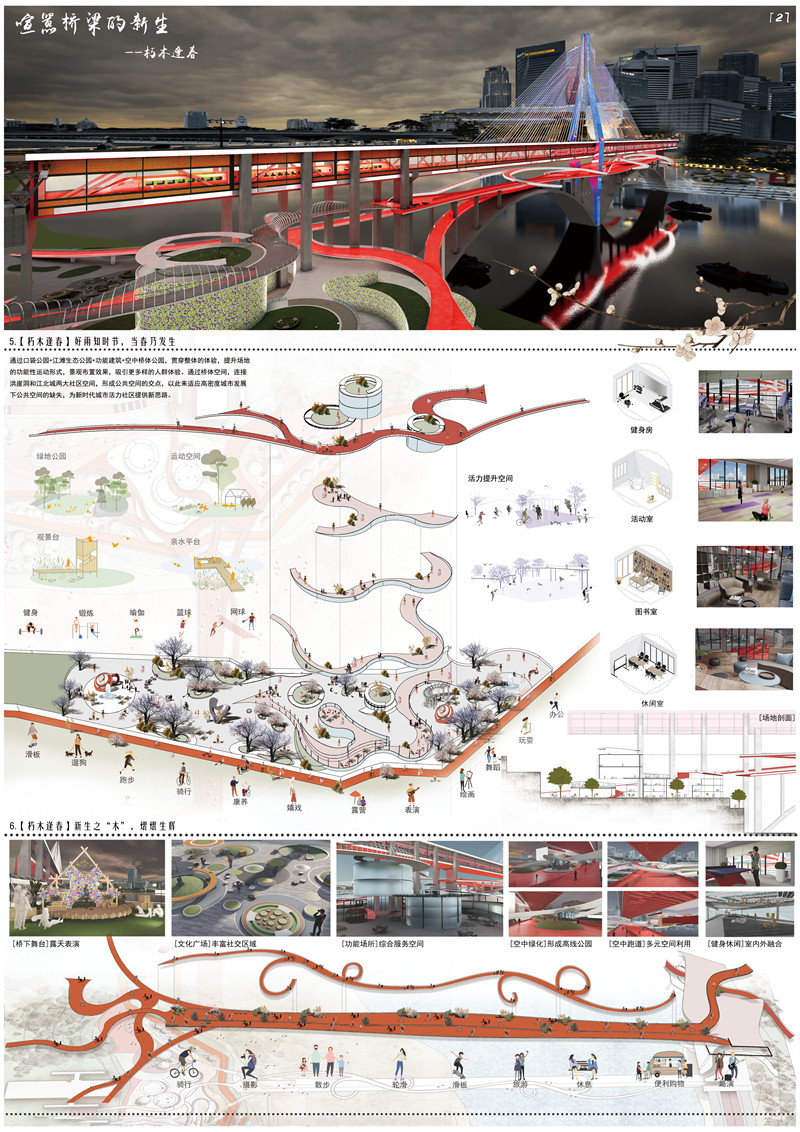

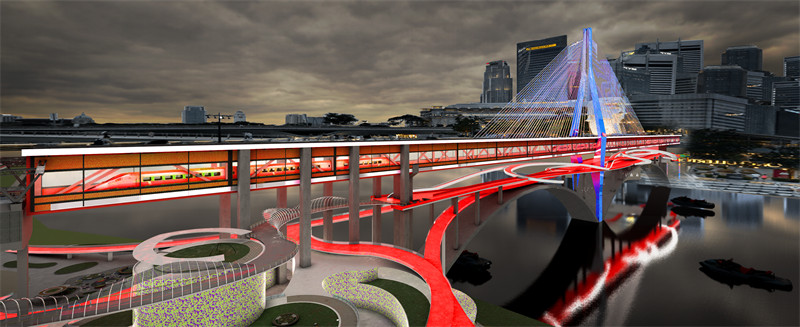

在高速发展的时代下,地区形式更新迭代,城市样貌千姿百态,吸引着越来越多的人,体验和观赏着城市之美。部分桥梁的原本。功能空间,已不能满足人员需求和功能需要,使得桥体空间压缩。高密度的空间,急需要新功能的补充。本次设计的场所为重庆市渝中区的干厮门大桥,连接江北嘴和洪崖洞两个城市区域。场地桥面空间的压缩和桥下运动公园的优化,是我们解决的重点。通过对场地特有的桥梁形态和结构组成,将地面步道、建筑体量与“空中步道”融为一个整体,形成公共交通与人流分层的竖向空间形式。以桥梁的线性面为设计主体,形成“高线”与“低线”空间的互通,利用桥梁与城市交互,以别致的空间体验重庆的3D之美。唤起场地的新生机,是对城市发展的回应,也是对高密度城市空间的新思路。

4.所选场地的具体位置:重庆市渝中区千厮门大桥。

5.场地分析:

“桥下空间”几乎是所有大型城市都存在的“灰色空间”。被抬高的、体量巨大的高架设施(架桥、快速路、过街天桥等桥梁下部灰空间。)在城市中投下了长长的阴影,也带来了空间昏暗、封闭、噪音大等普遍印象。近年来,随着城市建设由增量转向存量、减量发展,激活、利用包括桥下空间在内的边角空间,成为提升城市功能和环境品质的重要着力点,将桥下空间由城市“灰色空间”转变为“活力空间”,成为城市公共空间的有机组成部分。

由于洪崖洞景区较大的人流压力,仅供交通的功能被打破,原有的桥体空间不能满足巨大人流的需要。娱乐休闲、交通、旅游等需求大量涌入,导致桥上空间并不是一个健康良性的功能空间。

千厮门大桥位于江北城生活圈 和解放碑生活圈之间,两大社区向外辐射,给周边创造了活力条件,嘉陵江分割了解放碑生活圈和江北嘴生活圈地区之间的关联,千厮门大桥作为纽带连接其中。

主要交通干道:千厮门大桥作为连接渝中区与江北区的重要桥梁,贯穿多条主要道路(如嘉陵江滨江路和北滨路),确保了车辆的顺畅通行。公共交通:周边有多条公交线路和地铁站(轻轨1号线、2号线、6号线、环线、9号线),大大方便了居民和游客的出行。尤其是轻轨的便利,使得通勤和旅游更加高效。步行和非机动交通:桥面设有专用人行道和自行车道,鼓励步行和骑行,增加了出行的选择性,促进了低碳交通方式的发展。交通枢纽:周边交通枢纽集聚了多种交通方式(如公交、轻轨、轮渡、出租车等),形成了便捷的换乘系统,减少了出行时间。

(桥梁建筑化)保留原有桥梁形状和结构的基础上,通过建筑的手法使得桥梁功能的扩充,解决场地内原有需求不足的问题,促进社区健康生态的良好活力。

五、作品展示