一、作者信息

姓名:周群弟、李念、龚晨瑞

院校:昆明理工大学

院系专业:城市学院,艺术设计系,环境设计专业

二、指导老师信息

姓名:黄元仙、王春艳

在校职务:副教授

三、作品社媒链接

四、作品信息

1.工作流:CAD,SketchUp,D5,PS,DaVinci Resolve

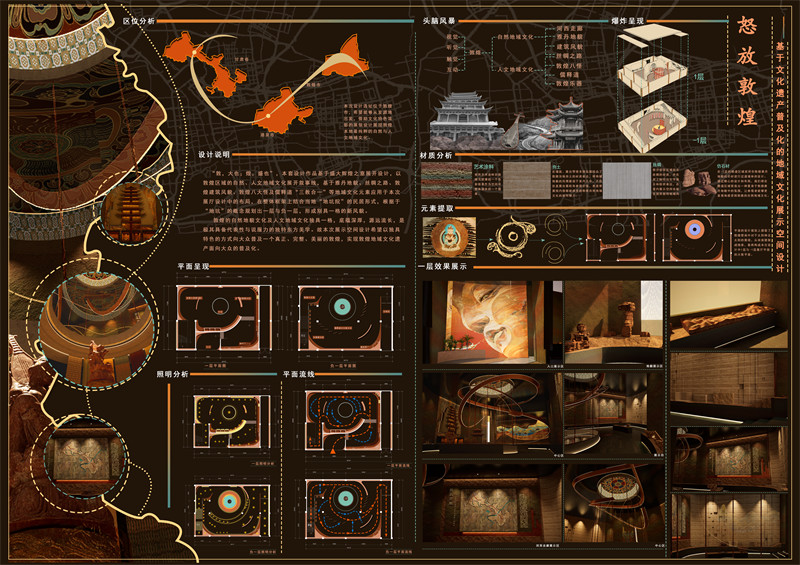

2.作品名:怒放敦煌 – 基于文化遗产普及化的地域文化展示空间设计

3.设计理念及思路:

本次设计基于对文化遗产的传承与弘扬,同时融入城市微更新的理念,旨在通过现代设计语言重现区域传统文化的魅力,为城市注入新的活力。以“怒放敦煌”为主题,探索传统与当代设计的结合点,设计以敦煌文化为核心灵感,融合艺术表现、空间规划、多媒体展示技术以及可持续发展的微更新策略,创造一个富有沉浸感和文化深度的展览空间。通过对敦煌壁画、古代器物、地域风貌的提炼,设计在视觉、材质和空间布局上展现出独特的历史文化韵味,同时赋予城市公共空间新的文化使命。

4.空间布局与功能划分:

整个空间被划分为多个展示区域,分别承担文化展示、互动体验和沉浸式欣赏的功能,同时注重为城市公共空间服务的微更新需求,构建更多可互动的开放场景。

主展示区

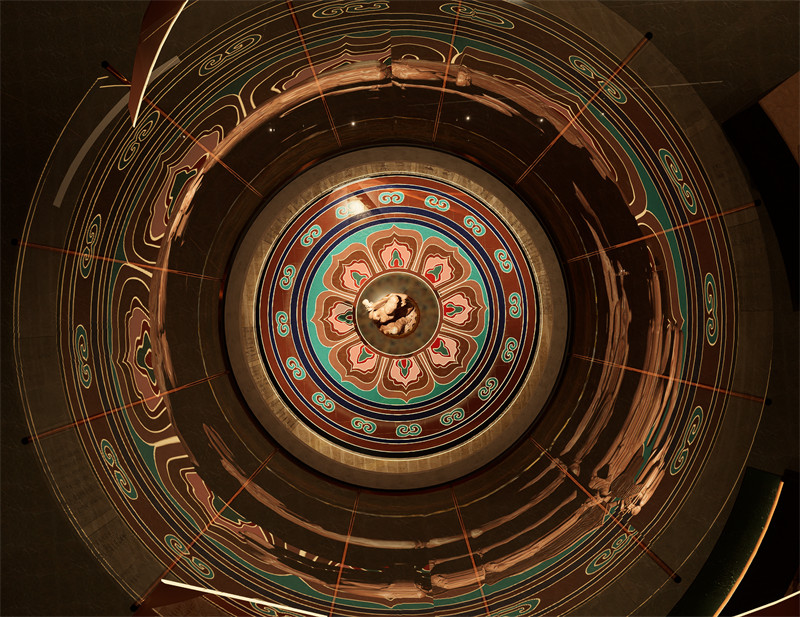

设计以环形空间为核心,营造出敦煌飞天的流动感。顶部悬吊结构象征流畅的丝绸之路,线条柔美且富有层次感,呼应壁画中的动势美。中央展示台以宝塔与壁画的立体化呈现为主,通过灯光与材质的变化,营造庄严而神圣的氛围。周围设有开放式观展平台,为市民提供日常休闲驻足的空间。

历史再现区

利用多媒体技术结合实体展品,将敦煌壁画中山水、人物和动物场景立体化,展现古代商贸繁荣的景象。墙面采用分层式雕刻设计,模仿沙漠地貌的自然纹理,结合渐变灯光,增强空间的纵深感。同时引入城市景观设计,设置多功能活动区域,可作为社区文化活动或讲座场地。

文化体验区

提供交互式体验,包括传统服饰展示和文物复刻品触摸区,邀请参观者亲身感受敦煌艺术的魅力。通过镜面装置与光影技术,将参观者的身影与展品结合,增强参与感。设计还融合了开放的社区工作坊空间,供市民学习传统艺术技艺,增加文化传承的社会参与度。

沉浸式影像区

利用环绕投影技术和声音系统,展示敦煌壁画的艺术魅力及丝绸之路的历史脉络。动态画面与静态壁画相结合,营造强烈的视觉冲击,唤醒人们对文化遗产的敬畏与热爱。此外,影像区设计了外立面开放视窗,方便非参观者从城市空间中感知文化元素。

5.材质与灯光设计:

材质选择

材质以石材、木材和金属为主,结合玻璃与多媒体装置,既体现敦煌文化的古朴质感,又符合现代空间的设计美学。主展示区立柱采用砂岩质感材料,模拟敦煌石窟地质特点,而局部点缀的金属饰件象征古丝绸之路的璀璨文化。结合城市微更新理念,外墙采用再生材料装饰,赋予公共空间环保与可持续的价值表达。

灯光运用

设计采用多层次灯光方案,重点突出展品的同时渲染空间氛围。例如,主展示区顶部灯光以环形投射,仿佛阳光洒落洞窟;局部展柜采用点光源聚焦展品细节;互动体验区使用暖光增强亲和力,让参观者感到舒适且投入。外部灯光以动态变换形式演绎敦煌飞天元素,成为夜间城市景观的一部分。

6.色彩与视觉语言:

色彩以温暖的沙金色、深褐色为基调,搭配壁画中常见的青绿、朱红与蓝色,形成鲜明的对比。色彩呼应敦煌壁画的色彩体系,通过层次分明的配色提升空间视觉张力。尤其在顶部装饰与墙面细节上,递进变化的颜色既营造出历史感与沉浸感,又与周围城市景观形成和谐的视觉联系。

7.创新与文化表达:

城市公共空间的延展

飞天与丝路的动态设计元素通过室内外的连续性展现,为周边城市公共空间增添了文化活力。悬浮的飞天灯光装置成为地标性艺术景观,拉近文化与日常的距离。

多媒体技术的互动增强

全息投影、动态灯光和触屏互动技术不仅让敦煌文化更生动,同时以城市微更新的方式增设户外投影幕墙和开放式数字屏,向更多非参观者传播敦煌文化。

社区文化的融合提升

通过设计传统工艺体验区和互动场景,融入社区公共空间,使其成为市民共同参与、交流的文化平台,同时满足城市更新中的文化复兴目标。

8.所选场地具体位置:甘肃省酒泉市敦煌市

9.场地分析:

敦煌市位于中国甘肃省西部,是一个历史悠久、文化底蕴深厚的城市。敦煌文化是一种地域文化,具有鲜明的地域性。这种地域性不仅体现在时空背景上,还体现在内容和风格上。敦煌文化融合了中西方政治、经济、文化交流融合的结晶,是多元文化共存的典范。

五、作品展示