一、作者信息

姓名:孙文宇、徐福材

院校:深圳技术大学

院系专业:创意设计学院环境设计

二、指导老师信息

姓名:杜明楠

在校职务:深圳技术大学创意设计学院环境设计讲师

三、作品社媒链接

四、作品信息

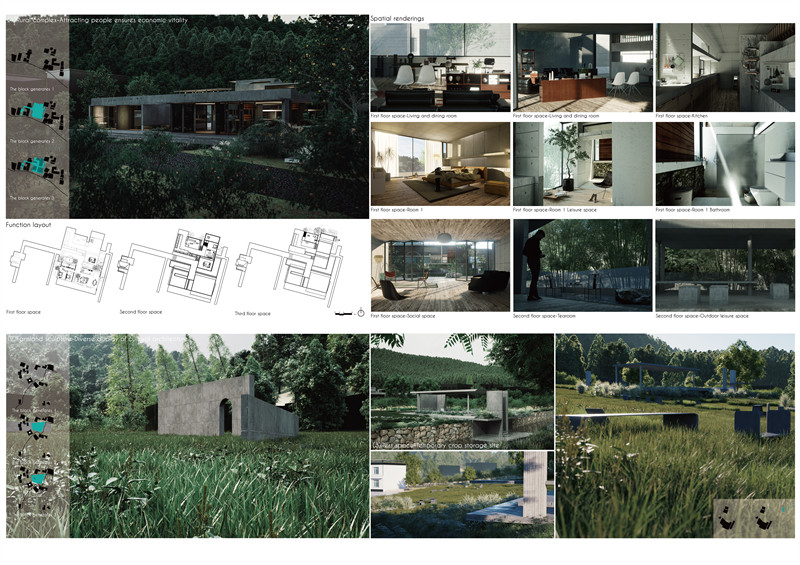

1.工作流:AutoCAD、Rhino、SketchUp、D5 Render、Photoshop、剪映(专业版)。

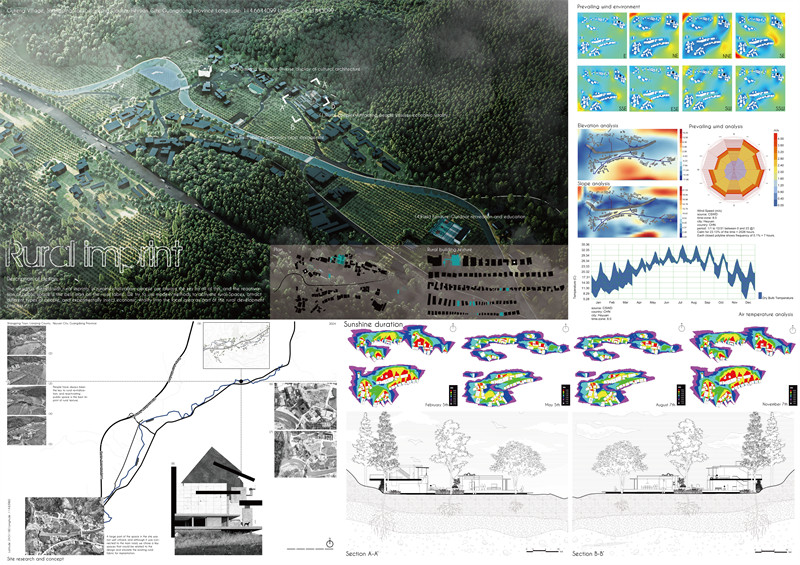

2.作品名:Rural imprint(乡村印迹)。

3.设计理念及思路:

本设计以“乡村印迹”为核心主题,致力于探索乡村振兴中人与空间的交互关系,强调生态优先、文化传承和社区参与的三重价值。通过整体规划与具体节点设计的结合,构建一个既保留乡村传统肌理又能融入现代功能的生态休闲与文化康养体系。

设计始终以“人”为核心,将村民与游客的需求作为导向。通过轻量化改造策略,激活乡村中的闲置空间和资源,以小干预实现大效益,避免对自然与历史环境的破坏。同时,设计在保持生态和文化原貌的基础上,注入现代功能与活力,使乡村成为游客放松身心、体验乡村生活的理想之地,更成为村民就业增收的依托和家园发展的新平台。

整体规划

设计从全域视角出发,将乡村划分为四大功能板块:

- 农耕体验区(耕心田):通过农田资源的整合,游客可参与春耕秋收等农业活动,感受田园生活。

- 亲水休闲区(悠然溪):以溪流为中心,开发亲水步道和景观节点,营造放松的户外体验。

- 文化康养区(绿野庄):结合古建筑群和客家文化遗产,提供文化展示与创作空间。

- 静心疗愈区(逸养涧):依托观音庙及山水资源,打造心灵疗愈和祈福空间。

规划中以生态优先为原则,保护自然植被和水体,同时通过合理布局串联不同景点,形成完整的旅游动线,提升游客体验。

节点干预

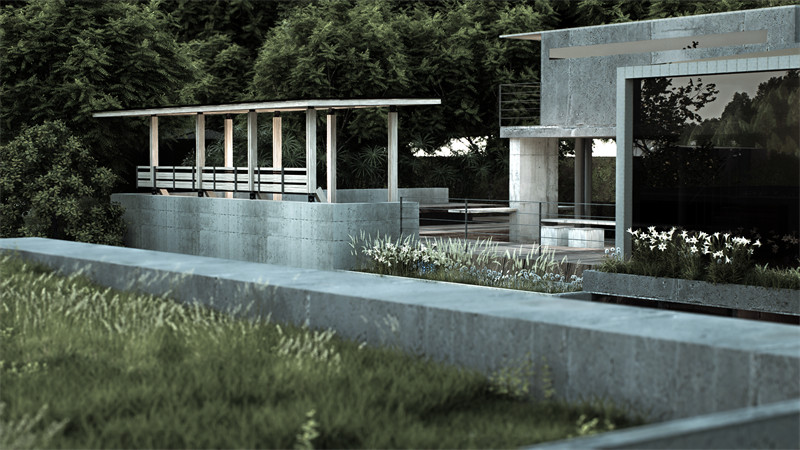

在整体框架下,此项目选择绿野庄作为节点干预设计,即靠近村道与居民楼的空地作为设计场地。结合乡村肌理的提取与分析,利用围合式布局设计功能综合体,整合社区服务、文化展示、餐饮娱乐等多功能,成为乡村活动的中心。节点设计注重与乡村环境的对话,以现代设计手法展现传统空间的创新表达。设计从以下方面进行干预:

- 激活闲置空间:通过改造农田、空地等闲置资源,植入农耕体验、民宿休憩和公共活动功能。

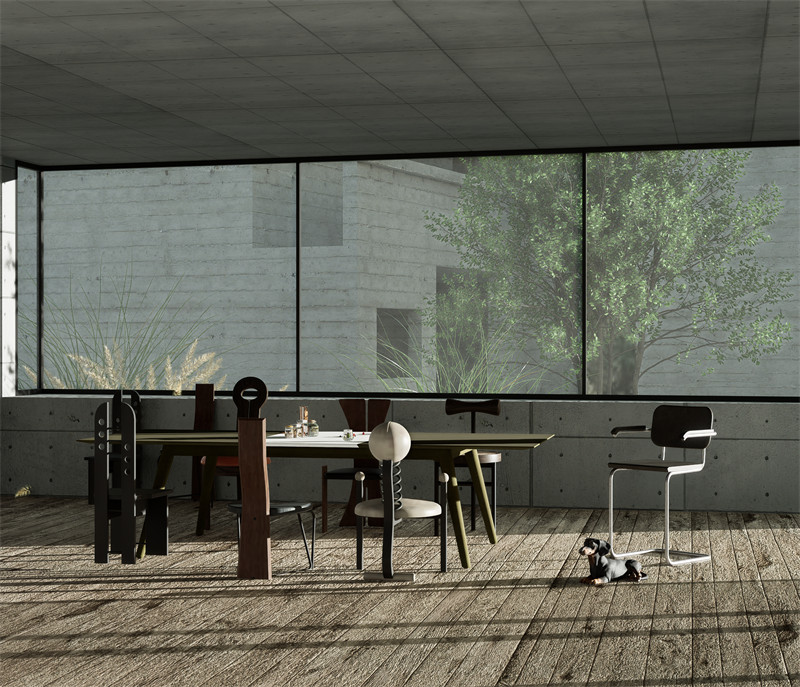

- 构建多层次体验:采用分层平台设计,结合不同的高度与视野,提供观景、休闲与参与活动的多样化体验。

- 文化与现代结合:尊重村落原有结构,通过肌理语言的提取与排列,使传统文化与现代需求在空间中和谐共生。

乡村振兴的关键在于“人”的发展,设计通过村民就业、文创产品销售和特色餐饮等方式,为村庄注入经济活力。村民被聘为农耕指导、烹饪和接待人员,直接参与项目运营,实现经济收益和文化自信的双提升。同时,游客通过参与农事、品尝当地美食、体验乡村文化,形成与村民的互动,促进乡村社会关系的重构。

4.所选场地的具体位置:广东省河源市连平县上坪镇古坑村。

5.场地分析:场地位于广东省连平县上坪镇,拥有丰富的自然与文化资源,但整体功能单一、公共服务不足。现状以第一产业为主,90%以上村民依赖鹰嘴桃种植,经济模式较单一且季节性限制明显。场地内分布有古坑四角楼等文化遗产和丰富的溪流、植被资源,适合开发生态康养与文化旅游。然而,闲置空间多,风景线缺乏连贯性,公共设施匮乏,文化展示力度不足,难以吸引游客长时间停留。设计将从资源激活、功能多元化和景观连贯性入手,通过轻量化改造闲置农田、空地和河岸区域,串联文化遗产与自然景观。以多层次体验的方式,赋予场地农耕体验、亲水休闲与文化展示等功能,为村民和游客提供服务,助力乡村振兴与经济发展。

6.设计说明

本设计以“乡村印迹”为主题,通过全域规划与节点干预结合的方式,推动乡村振兴,激活生态与文化资源,提升乡村整体功能与吸引力。项目选址于广东省连平县上坪镇,场地资源丰富,包括优良的生态环境、文化遗产及独特的客家文化传统。然而,目前场地主要以第一产业为主,90%以上村民依赖鹰嘴桃种植,经济模式单一且受季节限制严重。闲置空间和资源利用不足,公共服务设施匮乏,景观节点之间缺乏有效串联,文化价值未被充分挖掘和展示,这些都制约了乡村的进一步发展。

针对现状问题,本设计提出“轻量化改造”策略,通过小干预释放大潜力。在全域规划中,设计以生态优先为原则,结合自然与文化特色,将场地划分为四大功能板块:农耕体验区(耕心田)、亲水休闲区(悠然溪)、文化康养区(绿野庄)和静心疗愈区(逸养涧)。每个板块基于现有资源与特点,融入多样化功能,既满足游客的休闲康养需求,又通过文化展示和农耕活动实现村庄经济的多元化发展。

在节点干预中,选择靠近居民区的一片空地作为设计重点,打造乡村功能综合体。综合体以围合式布局呼应客家文化的“转来”(回家)理念,提供社区服务、文化展示、餐饮娱乐等功能,成为村民和游客互动的核心场所。设计注重空间连贯性和体验多样性,通过分层平台形式连接景观节点,为游客提供从农耕实践到文化欣赏、从亲水活动到静心疗愈的多层次空间体验。同时,对闲置农田、溪流区域进行功能激活,开发农耕体验和生态活动场所。

设计不仅尊重乡村现有肌理与结构,还以现代化手法更新空间,平衡传统与现代需求。通过聘用村民参与项目运营,如农耕指导、烹饪与民宿服务,提升村民收入,实现社区参与的全面性。最终,本设计以“乡村印迹”记录乡村发展历程,在保护生态与文化的同时,为乡村注入现代经济活力,试图打造可持续发展的乡村振兴典范。

五、作品展示