一、作者信息

姓名:王琼雪、王帅、毛俊豪

院校:浙江工业大学

院系专业:设计与建筑学院建筑学

二、指导老师信息

姓名:张振彦

在校职务:浙江工业大学讲师

三、作品社媒链接

四、作品信息

1.工作流:cad、skeptchup、D5渲染器、Photoshop。

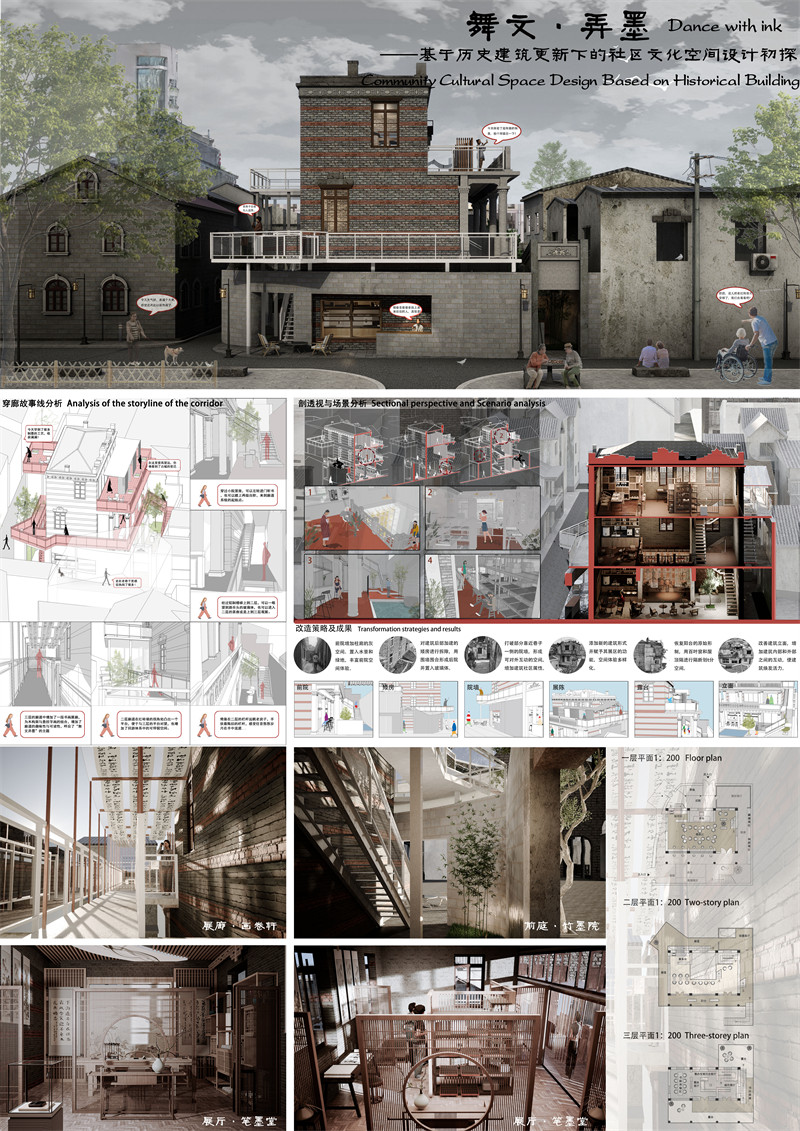

2.作品名:《舞文·弄墨 – 基于历史建筑更新下的社区文化设计初探》

3.设计理念及思路:历史建筑的更新需要契合当地的历史文化,通过前期调研我们提取了场地内大小三十六坊的重要元素,而其中墨池坊最具盛名。传说“王右军临池作书,洗砚于此,故得名”。基于这一基础,我们以当地“墨”文化为切入点进行设计,旨在打造能与游客互动的文化叙述性建筑。当地的居民是烟,游客是胶,他们在这里融合碰撞共同组成了一个墨块。建筑像一个砚台,承载着这场新旧交织的盛大活动。当人们在建筑内进行活动时,也意味着一次次细密的研磨,最终研磨出鲜活的墨水,也意味着承载厚重历史的老房子激发出新的活力。

4.所选场地的具体位置:温州市鹿城区墨池坊杨柳巷23号民居;基地占地面积较小,东、南两侧与周边历史建筑比邻,西、北两侧则是较为狭窄的巷道。

5.场地分析:

为最大限度恢复民国时期居民建筑遗产并凸显其与新增建筑强有力的视觉冲击,我们采取“最小干预”的策略,分别对前院、矮房、院墙、展陈、露台、立面进行改造。保留建筑原有结构,置入玻璃体及围廊交通体系,串联整个建筑空间,提供多个历史文化体验和展览空间,为整个场地注入全新活力。

流线分析:基于设计理念,将人群的徊游路线与墨的制作流程相融合,建筑功能分布其中,移步异景,为游客创造一个动态的墨文化体验之旅。从门台进入建筑后,就仿佛进入了墨的世界。廊道以L形错位咬合的方式将建筑中的重要节点完整串联,通过这样边行走,边听、边看、边体验的方式成为了这场墨水之旅的重要参与者。

6.具体节点设计:古人采墨主要是从天然矿物获取。在墨中加入胶后,还加入中草药,最终墨香四溢。我们模拟古人采墨的场景,在入口处设置小型水池和植物,代表自然中的墨源。同时选择竹子、荷花这种具有文化寓意的植物,营造出一种自然、古朴的氛围,能够增强空间的文化氛围和艺术感。

为了营造浓厚的文化氛围,吸引更多人关注和参与墨文化与书法艺术的学习和传播。我们在建筑中设立听书空间。听众聆听说书人关于墨水故事与其文化的讲解。最终形成一个有深度、有温度的文化参与空间。

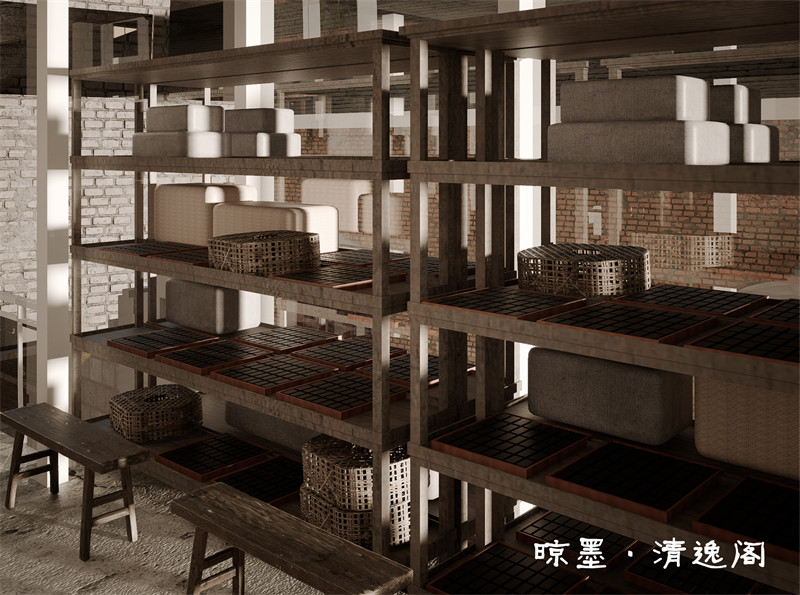

为了增加游客的体验与互动,我们在二层的半室外玻璃体内设置了磨墨晾墨区域,这是一个相对独立且通风良好的地方。可以确保墨水的自然晾干,同时不会干扰到饮茶的氛围。

在三层,游客进入一个室内外开放的书法创作空间,展示他们在不同环节的互动成果,如自制的墨水、磨的墨。以轻质的松木(松烟是制墨原料之一)展台、屏风作为隔断,创造流动的空间。行走观展时,人亦似流动墨滴。

7.材料的选取:我们使用白色钢结构建造廊道,与历史的红砖墙进行咬合碰撞。同时在建筑立面使用黑色与白色的对比色,也用以体现“墨”的主题。打破建筑原有的石墙,通过开辟开放的空间,以此表达对居民的欢迎。

在街道面的处理上,对于加建的实体空间,我们拆除,并用透明的玻璃体或者木结构取而代之,创造出一个富有亲和力和互动感的环境。这种转变不仅象征着对传统障碍的突破,更传达出包容与交流的理念。

五、作品展示